Макарова Евдокия Константиновна

( 1907-1984 )

«ЕВДОКИЯ — ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА»

(Автобиография)

1971-й год, 25 июня.

Я живу на даче в Пери (под Ленинградом).

И решила описать свою автобиографию. Как прожила свою жизнь.

И что я запомнила за 60 лет.

1913 год.

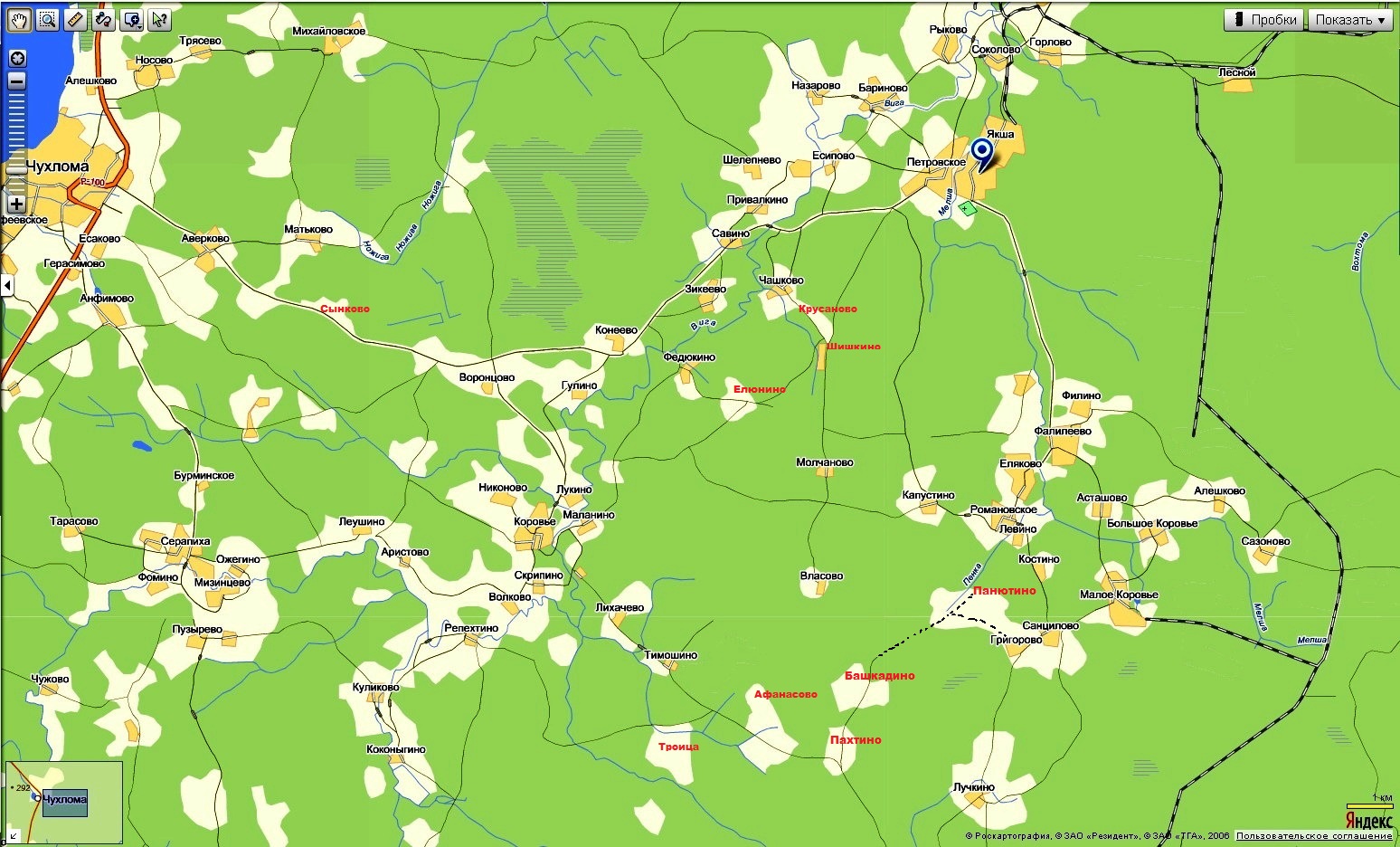

Мой дедушка Михаил Тимофеевич Клюев проживал в Костромской области, Чухломский район, деревня Илюнино , Петровский сельсовет. Наша местность, удаленная от городов, и наши мужчины ездили в заработки в Москву и в Ленинград.

Мой дедушка жил в Москве у одного хозяина всю свою жизнь, работал маляром. Хозяина звали Андрей Андреевич Бахвалов. Он был очень богатый, имел три дома: два дома в Москве и один дом в деревне. Его очень хвалили. И мой отец Константин Михайлович тоже жил у Бахвалова и мой брат Иван Константинович жил у Бахвалова и учился в мальчиках на маляра. А мать жила в деревне крестьянкой, землю, скот держала.

Константин Михайлович Клюев (1883-1917), отец Евдокии.

Анна Сафоновна Клюева (Екимова) (1863-1923), бабушка Евдокии.

Фото из семейного архива Травниковой В.В.

Летом отец жил в Москве, а зимой все отходники приезжали домой и жили зиму дома и работали на себя. Кто дома строил, кто что. В 1910 году отец построил свой дом, дедушка его отделил. У дедушки была дочь Надежда Михайловна. Отжила в новом доме три года.

В 1913 году моя мать Елизавета Сергеевна утонула. Была осень, 13 октября, стало холодно и начали скот резать. Вот она зарезала баранов, сварила мяса и пошла кишки мыть. А нам сказала, что я сейчас вымою кишки и будем обедать. Она ушла в 9 часов утра, и мы все ждали, ждали, есть захотелось. Меня брат послал:- Иди за мамой, где она? Я побежала на реку, пробежала только барское гумно, барский сад (это так называлась, местность, где протекала река) и не нашла. А она утонула в маленьком бочажке у огорода барского сада и недалеко от дома. Я на то место и не подумала, так и не нашла. А вот почему брат не искал? Не знаю. Ему было 10 лет, а мне было 6 лет, сестре Пане было 3 года. И так мы были неевши. В три часа вечера пошел народ за коровами в поле и нашли ее. Вороны каркали и кишки по огороду растаскивали. Когда подошли поближе и увидели ее. Она лежала книзу лицом, а вся на берегу, только в воде были рука и нога. У нее, наверное, голова закружилась и она упала, а спасти было некому.

И вот бегут в деревню и кричат:- Елизавета Сергеевна утонула. Кричали:- Ванька, давай простынь, надо ее качать. Поехали за становым и за урядником, когда-то они приедут. А её стали качать, валенки с ног сняли, а она уже замерзла, было холодно, земля была замерзшая, и там ночь караулили. Домой ее привезли на второй день. Дали весть бабушке — моей матери мать. И вот я помню:- везут на телеге мать раздетую и волосы ветром дуло. А навстречу идет бабушка, горькими слезами уливается. А я была очень глупа, побежала встречать бабушку и села ей в телегу. Помню как делали гроб. Народу у нас было много. Помню в какие платья ее нарядили. Помню как из дома пополз домовой таракан прямо за порог. Все это видели и говорили, что хозяйство на перевод пойдет. Как приехал папа из Москвы, я не помню, а брат мне рассказывал, что папа очень плакал.

И в это же время стало пропадать мясо. Все ходили, всё тужили. А не несли напусто, а тащили спуста. Все было не заперто, все мясо лежало не рубленное и не посолёное, ведь только зарезано.

Когда хоронили мать, нас не взяли, кладбище далеко, восемь километров.

Отец в том же месяце женился. Взял вдову с ребенком, девочке было 5 лет, а мне было 6 лет. Звали ее Верения, и я все время забывала, как ее звать. Стала у нас семья четверо детей, отец и новая мать.

Бабушка моя говорила отцу: — Возьми девицу незамужнюю. Ну папа не послушал, взял вдову, он её знал, вместе гуляли. Тогда бабушка сказала, что берешь ты змею и со змеёнышем, твоим детям не будет жизни. Она свою дочь накормит, а твои будут голодные. А папа сказал, что у меня всем будет одинаковая жизнь.

1914 год.

Дедушка сманил папу жить к себе. Дочь он выдал замуж, а бабушка была параличная и дедушке стало жить тяжело. У дедушки дом был большой, больше нашего. У дедушки была мать жива, нам прабабушка и она молилася все ночи. У дедушки было много икон и у каждой иконы горели лампады. Вот помню, по субботам все ходили в баню, и помню, папа садится за стол, поправляет все лампады, наливает гарного масла и зажигает на всю ночь. А мы спали на полатях, жарко от лампад, светло, никак не уснуть. Слезем с палатей, да в кадку с водой, намоемся холодной водой и опять на палати.

Нас было четверо, а папа спал в пятистенке, им было неслышно нас. А эта прабабушка все молилась, а нам смешно было. И вот она на цыпочках тихонечко пройдет в пятистенок, да папе и нажалуется, что ребята мешают ей молиться. А мы слышим, как она пойдет, так мы все в угол заберемся и смех пропадает. Вот папа выходит, да как даст ремнем по брусу, так больше ни гу-гу, молчок.

Потом народилася еще девочка, звали Сима. Летом отец уезжал в Москву. Нас мать приучала к работе. Отцу надо было всех обуть и одеть, семья стала 10 человек. Летом стали сено загребать, жать серпом рожь и овес, скот собирать домой, за грибами ходить.

Вот я раз принесла много грибов, маслеников. У нас лес был рядом, грибов росло много. И мне мать сказала: «Иди, ангел мой, опять за грибами». Ну я от такой радости бежала, под собой ног не чувствовала, что меня мать так назвала — ангел мой. А потом я подумала, что она ошиблася. Она называла свою дочь ангелом, а не меня. Одно время я слыхала, она рассказывала соседям, что её дочь ничего не ест, а этим лешим хоть дров намели и все сожрут. Ну я досыта никогда не наедалася. Мать варила похлебку жидкую. Грибов наварит, гриб гриба догоняет. Брюква тоже жидкая. А хлеба даст маленький кусок. Вот и шмыгаем воду. У нас одни брюха были большие, а всегда есть хотелось. А работу мне давала не под силу. У нас колодец далеко от дома, и вот нальёт ушат воды, она сзади, а я спереди иду. А в ушат три и четыре ведра вливается воды. Я иду из стороны в сторону болтаюся, плечо мне режет, я обеими руками плечо держу над коромыслом. И у меня от тяжелой работы стало часто брюхо болеть, я оборвалася. Еще помню, жали овес, а меня мать послала ставить самовар, а они стали ставить снопы. Я пришла домой, поставила самовар, а сама так есть хочу, нет никаких сил. А у матери резаный хлеб всегда назаперти был, а целые хлебы были на залавке. Я от одного хлеба чуть-чуть отломила, с ягодину. И вот пришла мать домой и сразу проверка. Вот, лешая! Хлеба отломила, нет тебе обеда! Ну я тоже была натурная, не села за стол, а села у окошка и сижу. И вот в обед, на мое счастье, пришла бабушка Анна, моей мачехи мать. И говорит, что у вас Дуняшка-то не обедает. А мать отвечает: — Ну, ее к лешему, губа толще, так брюхо тоньше. А бабушка ей и говорит: — Линька, Линька, что ты делаешь, девка-то голодная, кто ее пожалеет, если ты не пожалеешь. Вот тут меня взяла обида и я заплакала. А так я никогда не плакала. Они обедали, а мне охлебки оставляли в каждой чашке. В деревне ели все из одной чашки. Так вот, какое было мне житье.

Когда отец приезжал из Москвы домой, то, конечно, лучше было. Помню, как он привез нам всем по ботинкам, мать сшила всем новые платья и как собирались с ним гулять. Он делал нам ледянки. На масляную катались с горы, гора была хорошая. Помню, говорит: — У меня дочки хорошие, ни у кого соплей нет, а вот у Гаврила все ребята сопленосые. А мы-то и давай все носы утирать, рады, что папа нас похвалил.

1915 год.

Помню я одно происшествие. Отец был дома, был Великий пост. Мясного не ели, а ели картофель с постным маслом. И нас собирались в Воскресенье причащать в церковь. Мать наварила вечером картофеля, начистила, помазала постным маслом. А папа, наверное, пошутил, он говорит:

— Ну, дочки, наедайтеся, завтра вам долго есть не дадут.

Вот мы сели и ели. И Верения, и Паня вылезли из-за стола, а я все еще ела. Да я бы и все доела. Вот мать и говорит папе:

— Выведи лешую из-за стола, обожрется.

Тогда папа сказал:

— Ну, дочка, вылезай и иди спать.

Потом мы перешли жить опять в свой дом. Дедушка разгорячился над папой и папа ушел, в чем я не помню. Так жизнь продолжалась. Моей матери мать, моя родная бабушка (Анна Андреевна) жила от нашей деревни километров десять. И она нас всегда возила в гости на два месяца. Как только лето отработаем, так она за нами и приезжала. С первого октября и гостим до декабря. У бабушки было много скота:- две коровы, нетель, овец всегда много. Семья большая, но питались сытно. Мяса в чашку накрошит много, каши наварит масляной, лапши наварит густой. Картофель в жиру плавал, и молоко с творогом. Все так было вкусно, и мы там поправлялися хорошо. А у бабушки семья была большая: дочь калекая, нога у ней была сломана (Парасковья), сын (Василий) и невестка. А у них было четверо детей, и дедушка. Всего девять человек. Да нас привезут. Вот какая семья и все ели досыта. Когда нас бабушка привезет, то мы были тихие, скромные. А как поживем неделю, да вторую и начинаем оживляться, хотелось побегать, побаловать. А тетушка была очень строгая. Как мы забегаем и она нас пугает: — Сейчас к мачехе увезу, если вы будете бегать. Вот мы и затихали, чтобы только не увезла нас домой.

1916 год.

Папа уезжал в Москву и увозил сына, моего братку (Ивана), с собой. Матери тоже было трудно жить в деревне, нас было четверо — я, Верения, Паня и Сима. Я старшая, с меня и спросу было больше. Матери надо печь истопить, и в поле ехать пахать, и сеять и боронить, все одна. Стала она меня учить боронить. Пока она сеет полосу, а я бороню. Но плохо получалось, я еще не смогла лошадью управлять, надо ехать краем, а она тянет дальше. Я приеду наконец поля, да пока заворачиваю обратно, так сама в вожжах и запутаюсь, того и гляди — сама под борону попаду. Вот яровое поле посеем, потом навоз возить, и опять пахота. А потом сенокос подойдет. А она все одна косила, а сено загребать нас с собой забирала. Запряжет лошадь, посадит меня и Вереню. Пока загребаем, конь стоит, сено ест. А потом накладывает воз, а я на возу стояла, не понимала куда класть сено. Мать скажет:

— Сюда клади, на край или на середину.

Конечно, все мне было не под силу. Мне был 9-й год. А когда сена навозим в гумно, то копны обделывали, загребали. А когда сено было готово, клали в сарай, таскали в сарай, если близко, а как подальше, то на носилках, одна сзади, другая спереди. И опять я. А Верения на год меня моложе была. Да я не знаю, моложе или нет, были ростом ровные. А я за старшую в работе отвечала. Кончится сенокос, начинается жнива, рожь надо жать, ячмень и овес и все серпом. Спина так болела, не наклониться. Вот какая была жизнь. Мне бы только бы помереть в то время и плакущих по мне бы не было, а только бы перекрестились, что Господь прибрал сироту и не мается. А я никогда и не хворала, не знала как болеют, кроме живота.

Ещё помню, как меня мать послала в лес кошку убить. Не помню, сколько лет было, восемь или девять. Я взяла кошку, посадила ее в мешок и пошла в лес, там вынула ее из мешка и давай об сосну бить головой. У кошки изо рта потекла кровь. Я испугалась, положила ее под сосенку и думала, что убила, она лежала, не шевелилась. Я заваляла ее лапками и пошла домой. Подхожу к дому, а кошка сидит на крыльце. Ну второй раз я не смогла ее, нести, боялась. Да все равно, мне ее было не убить,силы было мало.

Помню разговор, а не знаю в каком году, папа в Москве красил церковь и оборвалась люлька, он упал крепко, отбил в себе все и сердце. Стал очень болеть, стал полнеть от сердца и приехал домой. Дома он работал бондарём, делал кадки, ушаты. Помню его работу: навозит из леса деревьев, напилит, наколет и в избу сушить на печке. Из сухого дерева строгал доски и делал посуду и потом покрасит. У нас в доме все было крашено. Помню стол, был красиво раскрашен, и кадки, и шайки в бане, все было крашеное. Братка и дедушка жили в Москве, когда папа жил в деревне.

1917 год.

1-ого августа 1917 года папа умер одночасно. Пошли косить на пустошь далеко от дома, где-то в лесу был покос. Пошла вся деревня, погода была плохая, шел дождь, папа взял с собой зонтик. А когда собирались косить, то поскандалили. Мать меня посылала боронить, а папа сказал:

— Не надо посылать, я сам забороню, сушки то нет, все дождь.

Мать ему ответила:

— Посади её на тебло, да богу и молись.

И папа пошел расстроенный, а ему врачи не велели расстраиваться, и тяжелого подымать было нельзя. А косить тоже нелегко. Они ушли , дождь стал переставать, и я пошла за лошадью, лошадь было не поймать, не давалася, кусалась и легалась. Я взяла лукошко с овсом и маню: — «Пцо, Любка». А она-то овса хочет, а даваться в руки не хочет. Бежит ко мне, уши приложит, думаю сейчас голову откусит. А нет, схватит смаху овес и бежать. Я опять ее маню. Вот она и подойдет снова к овсу. Я ее за челку схвачу, да скорей узду одеваю. Ну, теперь моя, подведу, ее к пеньку высокому, залезу на пенёк, а с пенька на лошадь. Я не боялась верхом ездить, даже в наскок. Привела домой лошадь и только стали собираться боронить, и бежит тетя, папина двоюродная сестра. И говорит:

— Лошадь дома?

Я сказала:

— Дома.

— Запрягайте в телегу, я поеду за фельдшером, батька ваш — заболел.

И уехала, не сказала, что умер. Мы с Вереней сели на стол, а ноги на лавку и рассуждаем — кому кого жаль. Вереня говорит: «Мне жаль маму», а я не смела сказать, что мне жаль папу, я сказала: «Обоих жаль». Только проговорили, а папу то и везут на телеге, и мать плачет. Я побежала встречать. Ну, я по папе очень плакала. Я уже была большая, был мне десятый год. А по матери я не плакала, была мала. Папу я ездила хоронить. И вот наша лошадь мать с реки везла на кладбище, а папу с покоса и тоже на кладбище.

Приехал братка хоронить отца из Москвы и дедушка. Начали выбирать опекуна над нами. Нас хотел дедушка взять, Михаил Тимофеевич. Ну, братка сказал: «Я с дедушкой не пойду, а пойду с матерью». Ну мы то малы были, нас не спрашивали. А дедушка на братку обозлел.

Матери стало жить тяжело. Она наняла Паню, сестру, в няньки в своей деревне. Ей было семь лет, она с 1910 года. Маленькая Сима умерла вскоре, после папы. Меня мать наняла в легкие работницы, по дому пол подмести, посуду помыть, скотину застать, на дворе послать, крапивы нарвать, воды наносить и дров. А братке сказала: «Иди в пастухи». А он сказал: «В пастухи не пойду, я три года прожил в мальчиках у хозяина, найду работу без пастухов».

1917-й год был голодный, градом хлеб выбило. О том, что меня наняли в легкие работницы узнала моя бабушка Анна Андреевна, моей матери мать, и приехала к нам. Я была в лесу, пилила дрова с тетушкой. Бабушка спросила: «Где они пилят?». Вереия показала дорогу. И вот она шла по дороге и кричала: «Ау, Ау». Мы, когда пилили, то не слышно было, а когда кончили пилить то услышали, кто-то кричит. Мы ей откликнулись. Тогда бабушка подошла и говорит: «Что вы, безбожники, не боитесь бога, хотите ребенка надсодить и совсем обезживотить. Одна кровопивка наняла, а вторая нанимала». И пошли домой. Как раз был обед. Пришли домой и мать была дома на обеде. Бабушка сказала: «Я беру внучку в дочери, дай Лизаветушка, чего-нибудь после матери». А мать ответила: «Одну берешь, ничего не дам, бери обоих, все отдам». Вот так меня бабушка и увезла в чем я стояла. А пальто она с собой привезла в чем меня вести. Когда привезла домой, то дедушка, Сергей Иванович, сказал, что собирается ехать в Сибирь за хлебом, привезет и после этого возьмут другую (Паню).

Первого октября меня бабушка повела в школу, но меня не брали, сказали, что уже много отучились. Ну бабушка стала просить, что она все буквы знает мол. Тогда меня взяла учительница и посадила за парту с поповой дочерью и с писаревой, и спросила меня почитать. А я букварь-то весь наизусть знала. Ей прочитала хорошо. Я отучилася один месяц и вдруг революция. Я не знала и не понимала, что такое революция. А запомнилось мне то, что приходим в школу, а у самой-то школы было правление, и писарь поджог это правление, а сам скрылся.

А потом памятник сняли, царь стоял. А золотая корона долго стояла. Икону из школы вынесли, поставили елку. Ходил к нам поп, преподавал закон божий. И попу отказали, чтоб больше не учил. И вот я доучилась до Нового года, нас распустили на каникулы. И бабушка меня больше в школу не отдала. Всему стала перемена. Да мне-то и не хотелось ходить, было стыдно, зимой-то хоть валенках, а осенью меня бабушка обула в свои сапоги кожаные, а на сапоги-то лапти, чтобы сапоги не изорвать. Меня взяли к себе жить, а семья-то была большая: бабушка, дедушка, тетя калекая (нога была сломана), невестка, сын и четверо детей у сына. Я была десятая. А хлеба мало было, всю рожь градом выбило.

Дядю Васю, сына бабушки, взяли на фронт. Дедушка поехал за хлебом в Сибирь. А время-то пошло такое мятежное. Сколь стало врагов.

Кулаков стали зорить, а кулаки стали вредить. Что творилось!

И вот, когда дедушка уехал, то не доезжая до станции Шарья, за Вяткой, сейчас город Киров, поезд с поездом столкнулись, очень много погибло пятьсот человек клали в одну могилу. И наш дедушка погиб и не привёз хлеба.

сидят- Сергей Иванович Иванов (Власов), дедушка Евдокии по матери и Александр Иванович Власов, племянник дедушки.

стоят- Николай Иванович Власов и Михаил Иванович Власов,

племянники дедушки.

Фото из семейного архива Травниковой В.В.

1918 год.

Началась голодовка. Стали есть мякину, колоколец ото льна, толкли в ступе и прибавляли в хлеба. Овсяные пелы тоже толкли. Сушили пелы в печке и сухая мякина хорошо толклась. Голодовка пошла повсеместная. Сколь стало нищих, начался грабеж по ночам. Ездить стало страшно, выходили из леса и обирали всё, что везешь. Много стало дезертиров, скрывались, чтобы на войну не идти. В магазинах ничего не стало: соли, мыла, спичек, керосина, дегтя. За солью ездили за семьдесят верст, соленой воды в кадках надо привезти. Везут, везут, да сани-то на размахе занесет и кадка опрокинется. Без мыла-то можно было жить, щелок делали. А вместо спичек, добывали камни. Камень об камень колотили и искры летели, вата и зажигалась. А керосину нет, то рубили березу. Напилим поленьев да насушим и щипали лучину. Сделали из железок три рожка, называли святец. Лучину воткнем в этот святец, а рядом корыто с водой. Как лучина сгорит, так от этой лучины вторую зажигали. На посиделки ходили, все стали пряхами. Лён пряли, ситцу не стало нигде. Все носили холщевину. Я три сарафана износила холщовых. Безо всего можно было жить, но без соли никак.

У бабушки, был большой запас соли, и та кончилась, дак из под соли корыта рубили, щепки в суп клали и суп был соленый. Много росло грибов, ну брали те, которые жарить, да сушить, а солянки не брали.

После революции, Ленин-то дал людям свободу. Начали все лес рубить, который никто не смел и кола срубить. А тут стали хозяева крестьяне. Столь нарубили много. Лес вывезли, а сучья сожгли, да насеяли по огнищу-то пшеницы. И такая была пшеница, солома была выше человека. И хлеба стало у всех много.

Хочу описать рассказ, что слышала от своей бабушки, когда она взяла меня жить от мачехи. Я любила ее слушать. Она рассказывала о себе, о своей матери и о дедушке. У нее был дедушка Даниил Игнатьевич. Он был краденый. Его барин привез из Польши. Было такое время, барщина. У барина работали крепостные. И вот барии поехал в Польшу. На ямщине приехал в деревню, а на поле играли дети в возрасте от 10 до 13 лет. И их барин угостил конфетами и пряниками.

И сказал, что садитесь, я вас покатаю. Ребята сели, он их закрыл в карете и повез их на ямщине. А что за слово ямщина, это когда на большой дороге строили дома и держали много коней. Железной дороги не было от нас, где мы жили. И вот эта ямщина ездила с определенного места кордона до кордона. Проедут пятьдесят верст и обратно, а следующие поедут дальше. Вот барин привез 12 мальчиков к себе, стал кормить, учить грамоте. Из них, кто на что был способный. Кто пахал поле, кто торговал в лавке, по сейчасному в магазине. А наш дедушка был грамотный и умный. Он работал приказчиком. У него стало много знакомств.

Шли годы, власть менялась, и вот вышел приказ — освободить крестьян от барина. И дедушка поехал в уезд (сейчас район). Охлопотал документы, чтобы его барин отпустил на волю. Ну барину не хотелось его отпустить. Он думал, одного отпущу, а за ним и все пойдут. Тогда дедушка ушел от барина, ну его нашли и барин его наказал, ну чем, я этого не помню. Ну дедушка Данил Игнатьевич опять ушел от барина и устроился за три километра от барина. А барин опять послал своих рабочих, чтобы найти его и его нашли. И говорят: «Нам то тебя и надо». Но там, у кого был дедушка, хозяин был богатый. Он да всех пригласил за стол и стал угощать вином и водкой. Ну те сказали, что если Данил Игнатьевич будет пить, то и мы выпьем. А если не будет, то и мы не будем. И дедушка пил с ними наравне, ну что-то проглотит, а остальное в платок да в карман. А хозяин-то дома коней, запряг и пальто вынес на повить. Когда все стали пьяные, тогда дедушка вышел, как будто прохладиться. А сам сел в сани, да опять в уезд. А там опять барину приказ, чтобы освободить Даниила Игнатьевича. И тогда барину нечего было делать, был закон об освобождении. Остальные поляки так и доживали до старости у барина. А дедушка ушёл на белую улицу, ему уже было тридцать лет. И он нашел старика. Этот старичок взял его в сыновья и подписал ему двенадцать десятин земли и сказал, что после смерти остальное. А старичок умер одночасно и не успел подписать. И дедушка Данил Игнатьевич так и стал жить. Женился, у него была одна дочь Екатерина Даниловна. Теперь, как называюсь деревни: барин, который украл дедушку, жил в деревне Левино, и сейчас она существует. Где жил богач, откуда пришлось бежать, деревня Капустино. А старичок, к которому пристал в дом, жил в деревне Крусаново.

Опишу о дочери Катерине Даниловне. У нее было три дочери, а мужа звали Андрей Иванович. Моей бабушке было три года, когда отец пошел на войну. Андрей Иванович провоевал пятнадцать лет и дома не был. По три года не было писем. И бабушке Катерине Даниловне жилось тяжело. Земли было мало и она нанимала своих дочерей. Одну в няньки, а другую в работницы. Потом старшую выдала за богатого. А богатые над бедными издевались. А вторую дочь так и не выдала, её всю простудили чужие люди. Старшая дочь умерла молодая, её звали Марья Андреевна, вторую звали Анастасия Андреевна. А моя бабушка — Анна Андреевна. Она моложе была на десять лет бабушки Настасьи.

Вот кончилась война и дедушка Андрей вернулся с войны. И он рассказывал, что было в полку четыре тысячи солдат и четыре раза полк добавляли, и осталось восемьдесят человек. Воевал где-то у соленого моря под Севастополем. Им давали в день одну кружку воды и два фунта хлеба и жили.

Когда к моей бабушке стали свататься женихи, то дедушка не отдавал за богатого. Он сказал, что отдам дочь за солдата, старшую загнали в могилу. Так и сделал, отдал дочку за солдата. Вот власть опять сменилась. Службу пятнадцать лет отменили, а стала пять лет, а морякам семь лет. Мой дедушка, муж Анны Андреевны, стал Сергей Иванович Иванов, он был второй сын в семье.

Теперь мой рассказ, по родству дедушки, Сергея Ивановича.

У моего дедушки был дед богатый, звали его бурмистр. А что за слово бурмистр, я и сама не знаю. Ну он очень богат был. Четыре прихода были все его леса и покосы. К нему приходили просить лесу на дом или покоса. И ходили к нему работать, за это по два дня в неделю. Звали его Милентий Иванович. У него было три сына и он не любил одну невестку Екатерину. А почему? Она была справедливая и всегда говорила правду. А пословица старинная: «Не говори правду, не теряй дружбу, правду сказал, дружбу потерял». И вот бабушка Катерина была у свекра всё под извозом. Только приедет из-под извоза, эти кони отдыхают, а она вторых запрягает. В уездный город Чухлому за тридцать верст (сейчас районный город) она возила то бочку рыбы, то бочку вина. А у них каждый день всё работали чужие люди заделья. И вот тоже самое, сменился царь, назывался освободитель. И тогда поставили церковь, назвали эту церковь Троица Слободка. Сделали миряне собрание и богомоление, чтобы крестьян освободить от помещиков.

Вот пришел Милентий Иванович, сел за стол пуговицы горят как золотые. Зачитали закон и сказали — подписывайтесь. А все боялись, как против такого богача подписаться. А наша бабушка Катерина, его невестка пошла первая и подписалась, а за ней и все пошли. И все удивлялися, что такого богача невестка пошла против свекра. А он только глаза перекосил на невестку. А когда пришёл домой, сразу же отделил невестку и сына — Ивана Милентьевича, отца моего деда — Сергея Ивановича. Дал им подизбицу, где скот стоял: телята, овцы ягнилися, поросята маленькие стояли и отсоединил от дома. А у него было четыре избы и двое сеней, дом крашеный. И все богатство он отдал сыну Дмитрию Милентьевичу. У Милентия Ивановича была фамилия Власов, а мой дедушка, когда пошёл в солдаты, то сменил фамилию и стал Иванов Сергей Иванович. И вот эта фамилия еще существует в роду. Живёт на Софье Ковалевской внук моего дедушки Иванов Иван Васильевич. У дедушки был первый сын Василий Сергеевич, а моя матъ Елизавета Сергеевна.

И что вы скажите? Столько лет прошло, а золото и сейчас живёт и зовут их Богачевы. Правнуки и праправнуки и все в золоте одеты. А уже сколько поколений. Первый корень — Милентий. Второй — Дмитрий Милентьевич. Третий — дочь Татьяна Дмитриевна. Четвертый — у Татьяны сейчас две дочери Елизавета и Анна. Им сейчас по 82 и 83 года. Пятый — у Анны дочь тоже Анна, 63 года. У этой Анны дочь Нина, 45 лет. У Нины две дочери Люда и Таня. То есть, шестое и седьмое колено, а золото всё переходит и сейчас.

Ещё бабушка рассказывала: Когда Милентий умер, стал хозяином сын Дмитрий Милентьевич и он заведовал все же и пустошами и лесами, только в заделье отменили работать. Раз ехал из уезда Дмитрий Милентьевич и услышал стук в лесу, там мужики рубили лес. Он свернул с дороги и в лес. И увидел, что его лес рубят, он же хозяин. И вот тогда мужики его связали и привязали его к тарантасу (это богатая карета, была только у богачей) и спустили его в омут. Ну а конь был очень большой и сильный и он выплыл из омута, и привез его домой, а потом и сдох. А Дмитрий Милентьевич с ума сошел и был дураком до смерти.

Продолжу 1918 год. Я опишу о своей деревне Бошкадино, где я жила у бабушки. Все стали сытые, а ситцу долго не было, с 1917 по 1923 год. Перешивали сарафаны. Раньше носили в пять полос сарафаны, а стали шить в три полосы, а из двух полос еще выходило платье или кофта. Власть часто менялась, менялись и деньги. Начали скот переписывать, налоги накладывать. Стали выбирать комитет, потом бедноту. У бабушки хозяйство было большое: два коня, две коровы, нетель и овец много держали и кур. Вот переписали скот и нам приказали вести овцу и мы свезли. В школу я больше не ходила, так и осталася, как отучилась три месяца. Бабушка стала приучать меня к труду, вышивать, кружева вязать. По зимам и прясть училась. Я с пряхой на беседки ходила. Ну я плохо пряла и не научилась и желания не было на эту работу. А шить — это был задор до самой старости. Вот в конце 1818 года только стали хлеб чистый кушать, пошла болезнь тиф, испанка.

Стало много умирать по слышкам. Ну в нашей деревне не было тифа, пока никто не болел. Ну вот бабушкина невестка ходила проведать своего больного брата в деревню Ильино за восемь километров и заболела. А тиф был заразный.

1919 год.

Заболела, бабушкина невестка и дочка и внучка. Лежали влёжку. Тетушка месяц болела, а невестка две недели была без сознания и умерла. Вскоре умерла девочка, внучка бабушкина. Когда умерла невестка, то бабушка пошла искать копальщика, могилу копать, а тетушка поехала в район, ещё повезла овцу — наложили вести. А хозяевами стала беднота. Я была одна дома. Мне был 13-й год. И вот пришли к нам беднота, уполномоченный, комиссар и председатель. Стучат и слышу: «Открой дверь», а я не открываю. У нас всегда дом был на заперти (дом был с краю деревни). Кричит бедняк: «Открывай, а то дверь будем ломать». А я кричу: «Вы грабители пришли, не открою». И не открыла. Ну в деревне знали, сколь у нас скота и наложили еще вести корову. Как похоронила бабушка невестку и повели корову государству. И двух овец свезли. И у кого было две коровы, все повели сдавать. А у кого было две коровы? Кто больше работал. А беднота побольше спала. А тут стали на чужую кучу глаза пучить. А мы рано вставали и хлеб добывали и виноваты стали. Всё и подай. Потом слышим разговор, что беднота пойдет по амбарам и будут хлеб перемеривать и оставлять один пуд хлеба на месяц на едока. А у нас осталось пять человек семья: бабушка, тетушка, я и сыновнины сын и дочь, бабушкины внучата. Внук с 1903 года, а внучка с 1914 года.

Получила бабушка похоронку от сына — сын погиб геройски на фронте. Получилось так — в одном сорокоусте: сын и невестка. Я не знаю, какого числа, а знаю, месяц март 1919 года.

И вот мы стали прятать хлеб. В сарае сено отрывали от зада, да втащили ларь большой, пудов на тридцать. И всё по ночам хлеб туда сыпали и опять сеном заваляли. Ну было надежно, не отсыреет. Потом такой же ларь поставили в дрова. У нас дров было около дома, по двенадцать поленниц стояло. Вот мы в середине выбрали поленницу, поставили туда ларь и насыпали хлеба и закрыли берестой три раза, чтобы дождь не пролил. И заклали опять дрова, стало незаметно. А муку только воз привезли с мельницы. Тот перетаскали в пруд, там снегу было много, сделали яму и положили мешки туда и зарыли снегом. А рядом прорубь была, где брали воду и незаметно. Никто и не подумал, что там хлеб лежит. Это был апрель месяц 1919 года.

Вот вскоре и пошла беднота по амбарам. Самые-то лодыри, их за людей не считали. Они сами себя в порядок не приводили, у них в голове и в рубашках вшей было полно. Мы щелок делали, да головы мыли, да белье кипятили. Ну вшей не разводили. А мыла-то ни у кого не было. Пришли в амбар и стали отмерять сколь на еду до нового урожая, сколь надо земли обсеять. Остальное отобрать. Не помню, сколько отобрали. Ну к нам на два воза подогнали коней, наклали и повезли. Бабушка плакала и называла не беднотой, а еботой, тех, кто не работал. Также обрали племянницу бабушкину. У неё тоже было всего много, она тоже труженица была. У неё мужа тоже поездом зарезало вместе с моим дедушкой. И осталась она вдовой. Ей было 26 лет и осталось четверо детей — четыре парня: Коля 1907 года, Саша с 1910 года, Минька с 1913 года, Володя с 1919 года и бабушка, её мать. У нее тоже отобрали корову, двух овец и хлеба, только не знаю сколько пудов, но тоже лошади у амбара стояли. А я почему знаю? У нас одно родство и рядом амбары стояли и сараи.

Вообще, хочу сказать, что кто был лодырь, у него никогда ничего не было. А им дали власть. Была такая песня сложена:

«Раньше Митька Седунов шарил по карманам,

А теперь стал в сельсовете главным комиссаром.»

Такой был пёс. Бабушка с ним еще поспорила, что ты мол не работаешь, а глядишь где бы отобрать. Тогда он еще больше обозлел. Стал еще накладать на бабушку хлеба, чтобы ещё везли. Наш хлеб искали, но не нашли. Примерно было спрятано пудов шестьдесят или пятьдесят. Нам хватило дожить. Власть нам оставила по пуду. А ведь скот был, овечки ягнилися, надо им посыпать мучки. С воды-то не выпустишь скот со двора, валяться будут. И курочкам тоже надо было. Была у нас также спрятана сбруя на чердаке. Там лён лежал. Когда вырыли сбрую, а её крысы изъели, время было голодное. Жизнь продолжалась. Стало у всех по одной корове и по две овцы. Стали подходить жить одинаково. Как беднота говорила: «У меня взять нечего, одна корова и одна овца». Так и все стали держаться. И довели жизнь до нищеты. В 1920, 1921 и 1922 годах так и жили. Брюхо сыто, тело прикрыто. Война шла, ничего не было. Лошадей на войну взяли. У кого был хороший конь, тому на обмен давали клячу.

1920 год.

Я стала уже взрослая. Мне уже шёл 14-й год. Бабушка меня под плуг поставила. Пахать и боронить некому было. А внука она (Ивана Васильевича) проводила в Питер. Мне стало очень тяжело- и косить и жать, и молотить, и по дорогам ездить. Вот внук пишет бабушке: «Пришли мне сухарей, очень голодно, работы нет. Мы посылали ему сухарей, а сколь раз не помню. Вот бабушка написала письмо внуку: «Раз плохо в Питере, то приезжай домой». И он сразу же приехал. Он жил в Питере немного не больше, как полгода. Вот я с ним и работала вместе, и косила и жала, и бабушка с нами. А кока (тетушку так звали) дома стряпала. И опять мы всего наработали, грибов и ягод наносили.

А мой родной брат (Иван Константинович) как от мачехи уехал в Сибирь, и домой не приезжал всю войну. Взял он адрес дядя Васи и поехал к нему. Стал проситься, чтобы дядя Вася взял его с собой служить в Красную армию. Ну дядя Вася его не взял, дал ему денег 5 рублей и сказал, поезжай домой. Тебе нечего здесь делать. Ну брат мой домой не поехал. И все-таки поступил в Красную армию добровольцем и отслужил три года. Когда он записался в Красную армию, ему не было 15 лет. А когда кончилась война, он пришел домой, ему было 18 лет. А когда стали призывать его на службу по возрасту, то его уже не взяли, он отслужил досрочно.

А сестра моя, Паня, так и жила всё по нянькам, с 1917 по 1924 год. А потом ее взяли в дочери в деревню Агинкино. В семье детей не было, и они захотели взять дочь. Паня пошла, ей очень надоело жить по нянькам. Всё было хорошо до 1927 года. А в 1927 году её хозяина посадили в тюрьму. Он изнасиловал девочку в Питере, ему дали три года. Хозяйка начала над Паней издеваться. Тогда мачеха наша взяла её к себе. Мачеха свою дочь выдала замуж за хорошего парня, осталась одна и взяла Паню к себе. Жила, она у мачехи до 1930 года, покуда не выдала замуж.

А брат пришёл с войны и тоже к мачехе. Привез он ей с фронта пуд муки белой и пуд соли. А соль такая была дорогая. Один фунт соли стоял тысячу рублей. Это был 1921 или 1922 год. А женился он в 1923 году и уехал в Питер, жизнь в Питере стала налаживаться.

А я так и жила и работала у бабушки. Конечно, тётушке не хотелось в дочери брать, а бабушка меня жалела. Я была её крестница, да и внучка. Она меня всё лечила. Я помню пила какой-то майский бальзам. Я была надсажена и простужена, у меня коросты были на голове. Когда меня взяли жить, то свои сарафаны бабушка на меня перешивала. У нее было очень много платков, и она мне каждый год дарила по платку на день рождения.

Помню, в 1920 году стали песни петь про Советскую власть:

Сидит Ленин на воротах держит серп и молоток,

А товарищ его, Троцкий, держит старый лопоток.

Троцкий в лес пошел за лыком, Ленин лапотки плетет,

Красну армию обует, на позицию пошлёт.

Сапоги на мне худые, это Ленин подарил,

При царе, при Николае в лакированных ходил.

При царе, при Николае, ели мы свинину,

А Советская власть выдаёт конину.

Николашка был дурак, ели ситный за пятак,

А Советская-то власть до мякины добралась.

Говорят, что Ленин умер, я вчера его видал,

Без парток в одной рубашке пятилетку догонял.

Вот и пасха, вот кулич, чум-чера-чура-ра,

Вот и:помер наш Ильич, ишты — ага.

Комсомол купил свечу, чум-чера-чура-ра,

И поставил Ильичу, ишты-ага.

Ты гори, гори свеча, чум-чера-чура-ра,

На могиле Ильича, ишты-ага.

А когда пошли колхозы, то и песни пошли другие.

Так я и жила у бабушки. Много было работы, ну ели досыта. Мяса у нас было много. А вот пословица говорится: «Как волка не корми, а он всё в лес бежит. Так и я, жила у бабушки, а в гости к мачехе ходила, скучала по сёстрам. Ведь прожила с мачехой четыре года, а детство помнится. И мать-мачеха тоже ездила к бабушке. А что была плохая, стало всё забываться. А далеко было ходить от бабушки до мачехи, километров десять от Илюнино до Вашкадино, и всё дремучим лесом. Там водилось много зверей: волки, медведи, зайцы, лисицы. Бывало бежишь одна таким-то лесом и кричишь: : «Ау- Ау!». А то кричала: «Дядя Вася! Догоняй, пошли скорей!». А никого нет, я одна бегу. Ну на медведя не налетала, а на волка два раза. Только в поле раз вышла, а там овцы ходили. А волк-то в стаде овец режет. Я бежала и кричала: «Уси-уси-уси». Этот знак люди понимали. И бежали на помощь. Ну я была очень смелая. Другой бы парень не пошел один.

Еще хочу описать. Когда бабушка меня взяла жить, то мне не на чем было спать. Для меня не было кровати. Я спала на полу, бабушка мне связала рогожу из соломы и пастилу домотканую. А окутывалась старой шубой, одеяла не было. А когда холодно было, то я спала на печке.

Бабушка стала приучать меня драть бересту и плести лапти. Сапог-то не было, все ходили в лаптях.

Жизнь продолжалась тяжёлая. Налогами задавили, и деньгами и хлебом. У бабушки земля была большая, нам стало всю землю по обработать. А налог-то брали с земли. Тогда собралась вся деревня и пошли все к попу, чтобы написал заявление насчет земли — лишнюю землю сдать. Поп написал заявление и с нас сняли душу, а у нас было четыре души или сказать четыре надела. И вот тогда все пошли косить к попу по дню, за то, что он нам помог, мне тогда было тринадцать лет. Ну а косила я хлестко. Надо мной только все удивлялись. Когда поп увидел мою бабушку и спросил: «Анна Андреевна, сколь твоей внучке лет?». То был удивлен. Мои прокосы были одни из лучших.

Лето работали, а зимой отдыхали. И пошла мода в карты играть, в 21 очко, все играли, и стар и мал, ребята и девчёнки. И я участвовала в этой игре и я очень выигрывала. Сперва играли, ещё Николаевские деньги ходили, а потом керенские. Когда керенки лопнули, пошли орлы с двумя головами. И такие пошли дешёвые — тысячи да миллионы. Я наиграла пятьдесят тысяч. Ну все и лопнули потом. Не знаю, меняли их или нет. Когда я вышла замуж, то избу оклеила деньгами. Обоев не было и газет тоже.

Все стали жить бедно, надоело платить лишние налоги, доматывали хозяйство вся деревня, а вся беднота была в славе.

Еще вспомнила, про 21 очко. Играли в две компании. Одна девочки, играли на рубли, а ребята на десятки и я с ними. И ходила всегда на всё, сколько бы в банке не стояло, и все выигрывала. На меня злились. Бывало, надо было домой идти, ну всегда уходила от своего банка.

Когда в 1924 году вороны лопнули и стали деньги очень дорогие, все стало дешево, а денег не было. Метр ситца стоил 30 копеек, а зарабатывали в день по рублю. Это я запомнила. Нас гоняли в лес сучья убирать и жечь, и помню, что нам заплатили один рубль на день. В 1926 году в день моей свадьбы, меня обокрали. Украли кошелек с деньгами, что мне надарили, все украли. И получилось так, сяду играть на деньги, всё проиграю. Стану яйца катать, тоже всё прокатаю. И я бросила играть и катать. И вся жизнь прошла моя всё из руки. Только разживусь, и что-нибудь стрясется, то пожары, а то и хуже.

1921, 1922, 1923, 1924 годы.

Ни кулаков, ни середняков не стало. Остались все бедняки. Все сарафаны за эти годы перешили и износили. Когда наряжались, девочки в беседе были плохо одеты. На барахолке меняли на хлеб платья и одежду. Кому надо хлеба, а кому наряда. Деньги были ни к чему, всё было на хлеб. Помню, мне купили ситцу два метра на кофту, отдали пуд овса, и железную гребенку за десять фунтов хлеба. Гребенок костяных не было, а делали железные. Такая белая жесть, как самолеты легкая. На хлеб шли кадки, ведра, горшки. Всё на хлеб, а не на деньги.

В 1922 году бабушка проводила внука опять в Питер. Стало в Питере налаживаться. Стала работа, а то всё была безработица. Он уехал и не приезжал домой долго, до 1929 года. Я так и работала. Ну питались мы сытно. Бывало, пашу, а мне бабушка несет перехватку. Напечет кока лепешек, все в масле плавают. И яичек наварит. Можно было жить.

Стали приходить с фронта мужики, кто жив остался. А большинство погибли на фронте. В двух деревнях ни один не вернулся с фронта, все остались вдовые. Ну а у нас в деревне пришли четыре мужика. Ну двое скоро умерли, а два долго жили. Война кончилась, больше скот не обирали. Только денежный налог платили. Стали опять заводить скот. У нас опять стало две коровы и овец можно было пускать сколь хочешь только бы прокормить.

А моя бабушка была очень хорошая работница, старательная и всегда любила делать хорошо. И меня к тому же приучала. Стала жизнь лучше. Стал появляться в магазинах ситец, сахар, мыло, спички, соль, керосин, деготь. Пошла вольная торговля. Скота стали пускать больше. У нас опять стало две коровы, нетель, лошадь, жеребёнок, овец много, кур. И опять зажили хорошо, а уже стала взрослая и работать приучена. Все только дивились, как я косила и пахала. Не поддавалась никому в прокосах. Встану, никто из прокоса не выставит.

Я стала наряжаться в беседу. Купили мне два платья сатиновых, а обувь, не помню, была или нет в магазинах. Ну мне сшили из кожаных сапог, из голенищев, ботинки. Я в них и замуж вышла. А до этих ботинок я одевала бабушкины башмаки с резинками по бокам. Да сарафан одену под самые пазухи. А на талии поясом подпояшусь. Кофту одену, да и в беседу. Охота было потанцевать. Танцевала я очень легко. Ну, я на тётушку обижена. У нее наряда было много и хорошего. Ну ничего не давала, а только бабушкины сарафаны старушечьи. А у коки была такая кофта, летняя красивая, изо всего прихода. Придет, бывало, в церковь, встанет впереди, да и молится. А я в бабушкиной. А кто на её смотрел? Никто, раз калекая. Конечно, сирота, есть сирота. У кого матери, так те старались свою дочь нарядить как бы получше. Я раз спросила Коку: «Отдай мне платье шерстяное». Нюша Богачева перешивала платья тоже шерстяные и цвет бардовый. Я с ней рядом сидела в беседе, и хотелось иметь одинаковое. А Кока мне ответила: «Вот те, сволочь, чего захотела! Тетка платье отдай! Выкормили, выпоили, а теперь наряду просит. Да я помру, в гроб положу, а тебе не дам». Потом, еще раз было. Спросила: «Кока, дай мне пять пудов хлеба». Тётя Лиза Богачёва продавала свое платье. У нее было четыре парня, ей надо было ребятам парток купить. А Кока тоже не дала. А ведь кто наработал хлеба? Вся моя была работа тяжелая. А мне уже 16 лет, хотелось одеться.

1925 год.

Ко мне стали свататься женихи. Бабушка отказывала до году. Во-первых, молода, да и работать некому. Во-вторых, свадьбу делать не на что. Я была, конечно, молода. Ну от такой бы тетушки ушла.

У нас была лошадь, жеребёнок два года и жеребенок год. И вот тот, которому было два года, его продали за двести рублей. Деньги уже были дорогие, миллионы уже лопнули. И вот купили мне на два платья выработки, ситцу на одеяло и коленкору на подкладку. И бабушка всё берегла отрез шерсти на платье. Я сшила платье шерстяное на Казанскую (21 июля или 4 ноября), потом розовое. А кремовое сшила на Святки (к Новому году). И я стала сразу другая, не скрывалась ни за кого. А уж не сходила с полу, танцевала. Вот говорится пословица: «Наряди пень в красный день, и тот бывает хороший».

А я была забита одной работой. Бабушка, конечно, меня не так бы наряжала. Ну она была уже не хозяйка, а хозяйкой была Кока. А бабушке было уже 70 лет. А тетушка всё запасала хлеба. Мол, я выйду замуж, некому будет работать. Да, главное, у нее не было своих детей и поэтому, она не сочувствовала. Я у нее была работница, а не племянница. В 13 лет она меня брала на мельницу. Она сидит на возу, да повозничает. А я ворота открываю, ей не слезти с воза. А у нас такое место, каждая деревня огорожена со стороны поля. И вот, как деревня, то двое ворот. А до мельницы двадцать пять километров и десять деревень пока не приедем. А мешки таскать не смогала. Я мешок за горло, а тетушка сзади помогала. Как очередь подойдёт молоть, я засыпала, а она вьгребала. Так обе-то за раз и справлялися.

Нас многие жалели. Ну врагов хватало и зависть многих брала. Что мол у них всегда всё есть. А от чего было? Потому что много работали. Пойдём косить все вместе в три часа утра, а в в восемь часов домой побежали. Роса обсохла, не косится, а мы до одиннадцати часов дня. А когда приходили сена взаймы дать, бабушка говаривала, что косить то лоб жгёт, а на дворе-то конь заржет.

Много я ездила по дорогам, много я слышала новостей. А память у меня была очень хорошая. Я сразу все слова схватывала. То песню, то анекдот, то бывальщину. Когда я приеду из дороги, то ходила по вечерам на посиделку с пряжей. Все по вечерам пряли куделю и я рассказывала девчонкам новости или песню, или бывальщину. А когда такой зайдет разговор про чертей, сколь было смеху. А домой идти боятся, то про покойников, которые где-то когда-то чудились. И сколь было веселья. А когда меня не было на посиделках, то говорили, что только спать клонит. А сидели-то с лучиной, керосину-то не было. Бывало, ребята куделю подожгут. Тогда приходилось ругаться и смеяться. То веретено унесут, надо выкупать, то есть целовать парня, ну ведь не каждой нравилось выкупать-то. Ну я была боевая против своих девчонок. Они всегда дома сидели, а по дорогам матери. И вот я всегда была за старшую. Надо, вечер делать, надо керосин собирать. И все ждут меня, когда приду. Надо избу откупать. А по годам я была их младше. Песен я очень много знала, частушек более двухсот, и долевые тоже знала. Ну голоса у меня не было хорошего. Ну я зачинала, а мне помогали петь. Нас было подростков восемь девчонок. Бывало летом жара, днем слепни кусают скот, и коровы весь день дома. А в ночь их выгоняли в поле, а мы коров стережем. И все песни перепоем. А нас любили слушать женщины. И дачники приезжали на лето и просили нас: «Девочки, попойте». И давали нам денег. А которую песню просили два раза спеть. Вот эту песню очень любили:

Когда мне было лет двенадцать, то я не знала ничего.

Когда исполнилось семнадцать, то я влюбилась в одного.

И я влюбилась, заразилась, и грудь наполнилась тоской.

На сердце пало две печали и стало сердце ныть со мной.

Все говорят, что я худею, все говорят, что я больна.

Во мне не боль, большая скука, что я в мальчишку влюблена.

По докторам вы не возите, и я лекарства не взяла.

Когда умру, похороните в цветочки белые меня.

Частой решеткой обнесите во все четыре стороны,

А ты, мой милый расхороший, высокий памятник поставь.

А ты, подруга дорогая, златые буквы наведи,

Ну только тем воспамяните, что от любови умерла.

Эту песню слушали молодые девочки или женщины. А вот еще песня. Эту по заказу пела для взрослых, для пап и мам:

Прощай, мой сын! В страну чужую ты уезжаешь, Бог с тобой,

Оставил мать свою родную, с ее злосчастною судьбой.

Один ты был всегда отрадой со мной на жизненном пути,

Бывало, думала я прежде, отраду счастию найти.

Тебя качала в колыбели бессонных несколько ночей,

Сидела у твоей постели с надеждой будущей своей.

Ты подрастешь, как я мечтала, что юность крепкая твоя

Под старость будет мне отрадой, надежда верная моя.

А ты ушел в семью чужую, а я одна в краю родном.

Страдать я буду одиноко всё по тебе, мой сын родной.

Увижу гнездышко на ветке, слеза невольно потечет,

Скажу: «Ах, птички, у вас детки, а у меня теперь их нет».

Услышу я раскаты грома вдали от родины моей.

Где спросят сын, его нет дома. Теперь быть может под грозой.

А мне недолго через силу томиться с горестью своей,

Ты возвратишься и увидишь могилу матери своей.

Когда я спела эту песню в первый раз, то из другой комнаты выходит мужчина, лет сорока пяти и говорит: «Дунюшка, спой еще раз». А сам так плакал, как женщина. И жена его тоже плакала. В тот год у них ушел сын из дома. Женили его, он пожил дома с женой три месяца и ушел к тёще. А он у них был в такой чести, они на него наглядеться не могли, он был один сын, а дочек шесть. Когда их сын собирался в беседу, то сёстры вокруг него вились, кто ботинки чистил, кто галстук подавал, кто рубашку гладил. А мать о отцом не наглядывались. А он так сделал. Вот эта песня им была похожа.

Любила я песни сиротские, раз сиротой росла. Вот эту песню часто пела. Когда боронили вечером, а по заре далеко раздавалось. Или жнем рожь или овес. С песней легче было работать и горе забывалось.

По дорожке зимней, скучной конь слегка бежит,

На разваленных дровишках черный гроб стоит.

На гробу, на черной крышке мужичок сидит,

Двое, юных малолеток рядышком сидит.

Понукает он лошадку, на её кричит,

Ну, беги, беги, лошадка, сам вперед глядит.

Вот кладбище и часовня, вот и божий храм,

Навсегда жену родную муж оставил там.

Горько дети плакать стали, мать с кладбища звать,

Некому, наша родная, горьких слез унять.

Некому, наша родная, горьких слез унять,

А у нас уже другая появилась мать,

Твой-то муж, тобой любимый, наш отец родной

Твоей дочери и сыну стал совсем чужой.

Вот еще, тоже моя песня:

Уродилась я, как былинка в поле,

Моя молодость прошла в горе, да в неволе.

Лет двенадцати уже по людям ходила,

День качала я детей, ночь коров доила.

Хороша я, хороша, да плохо я одета,

Никто замуж не берет девушку за это.

Или, вот такая:

Маменька родимая, свеча неугасимая,

Горела, да растаяла, жалела, да оставила.

Очень много я знала частушек сиротских. Помню еще такую:

Зачем ты безумная, губишь того, кто завлёкся тобой.

И ежли меня ты не любишь. Не любишь, так Бог же с тобой.

У церкви стояли кареты, там пышная свадьба была,

Все гости роскошно одеты, на лицах их радость была.

Невеста была в белом платье, букет был приколот из роз,

Она на святое распятье взирала, глаза были полные слез.

Горели венчальные свечи, невеста стояла бледна,

Священнику клятвенной речи сказать не хотела она.

Я видел, как бледный румянец покрыл ей младое лицо,

Когда ей священник на палец надел золотое кольцо.

Из глаз ее горькие слезы ключом по лицу потекли,

Завянут прекрасные розы, напрасно их так берегли.

Мне стало так тяжко и жалко, что жизни своей был не рад,

И громко сказал я с неволью, счастлив мой соперник, богат.

Опишу я о своем характере.

Какая я была? Настойчивая, самолюбивая и справедливая. Ну если, кто обидит, старалась себя защитить. Ну зла долго не помнила. И всю жизнь так.

Вот помню, когда в школу ходила, ну дорогой не поладила с одной девочкой. Её звали Люба. И она матери наябедничала. И мать её меня ругала. А школа была далеко, семь километров и мы в школе спали. И я её сонную с нар, стащила. Как она закричит. И вот учительница услыхала и меня ночью в класс поставила. Ну я прощения не просила, а просидела в углу всю ночь. Ну на эту Любу я была злая. Потом я была дежурная и нас заставили молиться перед сном. А меня ребята рассмешили и я не стала больше читать, смех пробирал. Тогда меня опять учительница поставила в класс, ночью. А сама-то ушла гулять, и про меня забыла. Когда пришла с гулянки и зашла в класс, время посмотреть, то я уже спала в углу на полу. Если бы пожаловаться, то ей бы попало за это. Ну я никому не сказала. А эта Люба опять наябедничала матери, что мол я в классе стояла. Тогда я ее обозвала Шемилиха. Так ее и стали звать до возраста, пока не умерла. А что такое Шемилиха? У нас недалеко в деревне, была девушка очень красивая, высокая, богатая, по фамилии Шемилиха. И вот, когда мы стали наряжаться в беседы, то эта Люба была вся в шелку и золоте. Часы золотые, браслеты, кольца золотые. Мать ее из богатого дома. А ростом то она была маленькая, мне по шею, да еще горбатенькая. Вот она и стала на смеху, Шемилиха. И танцевать ее не брали. Мать на всех девчонок злилася и старалась всех похаять.

И вот еще случай был таков. Играли зимой в снежки, валяли друг друга. И меня в такой сугроб бросили, что я полные сапоги снегу задела и едва домой дошла, все ноги исхлопала до крови. А ведь ходили то без чулок, голые ноги-то. И я с тех пор никогда в снежки не играла. Бывало, идем стадом, и вот начинают в снежки кидать, то я старалась убежать. И я никогда не начинала, ну и меня не трогали. И драться, я тоже никогда не дралась. Ну тронут, то я языком донимала. Всего один раз я ударила граблями свою двоюродную сестру Катю. И она тетушке все рассказала, тоже была ябеда. Её родной брат не любил, а я с братом дружно жила. Что бы мы не сломали, ну друг друга не выдавали. И вот тогда тетушка мне: «Вон уходи, иди куда хочешь, чтобы тебя не было». Тогда я собралась и ушла. А дом-то большой у бабушки был. Я в сено и спряталась, а зимой холодно. Вот бабушка горюет, куда девка девалася и на тетушку ругается, что мол ты наделала. Замерзнет девчонка, кто у нас работать будет. Я слышу, а голоса не подаю. Вот они и в новую избу и на чердак. А как на повити ворота открыли, мои ноги и увидели. И давай снова ругать. Ну бабушка никогда меня не била, а тетушка с палкой ходила, бывало и огреет. Ну я старалась убежать.

Если меня по-хорошему попросят или заставят делать, то я гору сворочу, ну сделаю. А если по-худому, то сама мучаюсь и им на нервы действовала. А вот еще был случай, не помню в каком году. Я у тетушки унесла одну гребёнку, а у нее было пять. И тетушка хватилась, нет гребёнки. И пришла к нам, это было еще при родной матери. Я не помню, что мне мать делала, били или не били, ничего не помню. А запомнила то, когда она меня вела к тетушке с этой гребенкой, и мне было очень стыдно. Я подбежала в тот угол, где лежали гребенки, и на них ни на кого я не смотрела, сразу побежала домой. И это на всю жизнь мне запомнилось. А вот сколь мне было лет, я не знаю, четыре года или пять, не больше. Вот так я и всю жизнь. Не воровала, не дралась, и снегом ни в кого не кидала.

Когда стала ходить в беседы и была уже нарядная, то стали завидовать. Злых людей хватало. Стали от зависти хаять, даже к жениху на дом ходили, и хаяли, что очень бойкая. А там, может Бог знает, чего наговаривали. Хаяли, хвалили, ругали, ну я никогда не плакала и слез у меня не было. Ну вот, когда бывало кто-то заступится да пожалеет, то у меня нерв трогался и слеза пробивала из глаз. Много ото всех потерпела.

1926 год.

Только начались святки, и в первый же вечер приехали сватать. Ну не те, которым было до году отказано, а новые сваты. Парня я не знала. А гостила я в ихней родне, и бабушка знала их природу. А ведь в деревне, бывало, всю родню переберут, кто и какой и как живут, природу разбирали. Мне, конечно, с первого раза жених не понравился, смирный. А я не любила смирных. Ну мне советовали за него идти, что за таким-то и жить, всегда хозяйкой будешь. Уговорили.

В нашей-то деревне была его тетя родная, да сестра двоюродная. Они меня уговаривали, что иди, не покаешься. А тетушке-то моей не хотелось меня отдавать, такую работницу, некому пахать. И говорит: «Не выходи замуж, я тебе еще платье справлю поднебесного цвета». Ну я решила выйти. Дорого яичко в Христов день. Когда мне было шестнадцать и просила я у нее платье, она не дала. А как я хотела сидеть в беседе нарядной. Я была здоровая, румяная. На моем лице не было краски. Как идти в беседу, умоюсь холодной водой, да толстым полотенцем натру щеки и весь вечер горят. А волосы-то маленько спереди завью на горячий гвоздь. Придешь в беседу, один раз станцуем, да и все разовьется. А у нас танцуют кадрили, так все мокрые.

Ну вот так я и ушла замуж. Была свадьба 26 января 1926 года. Когда меня просватали за алешковского жениха (с деревни Алешково) и назначили пропой, мой старый жених узнал, что я выхожу замуж и он тоже стал жениться. И тоже пропой назначил в один день. Когда мне назначили свадьбу на 26 января, и он тоже самое в этот день. С какой целью, я не знаю. Ну слышала я по народу, будто он сказал, чтобы не ходить на свадьбу смотреть. А ведь один километр всего от него. И вот настал день свадьбы, а ему надо было ехать мимо моего дома. Когда он подъехал к нашей деревне, ему было не проехать, вся дорога была загорожена моим полком. Ко мне приехал дружка, меня в это время благословляли и выводили из дома, посадили и повезли к венцу. Я ехала впереди, а Шиморанов (мой старый жених) ехал за мной. И ехала я с ним до самого прихода вместе. Наш полк остановился. И он венчался после меня, и как у него было на душе, не знаю. А у меня сердце разрывалось на две части. Ну разорвать я была не в силах. Я винила его, кого он слушал. Ну когда меня венчали, столь было народу, ломилась церковь, было четыре венчания, а меня венчали первой. Ноги у меня подкашивались, в руках свечка тряслась, слезы высекались из глаз. Всё это запомнилось на всю жизнь. Как получается.

Ну верю судьбе. Есть судьба и всему так надо быть.

Вошла я в новую семью четвертая. Я, муж и две золовки, одна с 1888 года, а вторая с 1896 года. Муж с 1904 года. Я у них была маленькая, с 1907 года.

Золовки были очень рады, я им очень нравилась. Когда они поехали свататься ко мне, им сказали, что не в свои сани садитесь, её не отдадут. А получилось так, я вышла. Конечно, я бы за него не пошла. Я от жизни пошла, от тетушки. Приезжают ребята в беседу и сразу смотрят кто и как одет. И также женились. Богатый ехал к богатой, а бедный к бедной. А наша-то родовая всю жизнь была на славе. Прадед-то был бурмистр, его вся округа знала. А я была бедная. Только и славилась работой: «Вот девка-то, вот работница хорошая». А эта слава для стариков, а для молодежи наоборот. Как говорит пословица: «Не жала бы и не косила, а была бы на личико красива». Я не хвастаю своей красотой. Нюша Богачева была красивее меня, ну и нарядная, вся в золоте сидела. А я на втором месте по красоте.

Когда я вышла замуж, мне жизнь была хорошая. Золовки были смирные. Одна была богомолка (Елизавета, младшая), все воскресенья в церковь ходила молиться. А старшая хозяйство вела. Родители их умерли от тифа в 1919 году. А в том году очень много умирало народу. Вот у них отца и мать хоронили в одну могилу. И вскоре, в этом же году их брат Михаил умер, он с 1901 года. Ему было 18 лет. Очень был хороший, его все соседи хвалили. Был грамотный, учился хорошо, первый ученик был в школе. Я помню, был его портрет, свидетельство, похвальная грамота, Евангелие и наградная книга. И ремеслу был научен, столяром работал в Питере у дяди Голикова Ивана.

Так что, мы были с мужем круглыми сиротами, мой муж был неграмотный. Походил пол зимы и тоже больше не учился. Пошла голодовка, обуви нет. Так и остался неграмотным. Дети в деревне все были неграмотные, даже мужчины неграмотные, не могли написать письма. И золовки тоже неграмотные. Одна, младшая, самоучкой научилась писать и читать. А вторая буквы знала, а имя свое не сложит. Они после родителей жили так без чего нельзя. Старшая золовка была трудоспособная, её везде гоняли по дорогам, тоже хватила горя, холода и голода. Всё же была разруха. Ну когда я вышла замуж, то хозяйство было слабое против бабушкиного: одна корова, один конь, одна овца, поросенок был большой. Мясо было. Корму до нови не хватало. Распорядка хорошего не было. А у бабушки хозяйство было: две коровы, лошадь и жеребенок, четыре матки овец и кур без счета. Золовки по настоящему жить не умели. Земли у них было много и земля была хорошая. Не было хозяина. Старшая золовка (потом я, муж и мои дети стали звать Кокой, её имя Парасковья) как-то говорила: «Как женю брата, так всё хозяйство, отдам». А вторая золовка Елизавета (младшая, её потом стали звать няней), говорила: «И мне ничего не надо». Соберется, да и в церковь. Хоть рабочая пора, а ей все равно.

Пришла весна, пошла работа. Я поехала пахать, а муж на завод работать. У нас был лесопильный завод, в четырех километрах. Надо было деньги зарабатывать за свадьбу, сделали на занятые деньги. А моя бабушка свадьбу сделала, ни копейки не заняли, деньги были, жеребёнка продали. И свадьба была хорошая у нас в Бошкадино. Лучше, чем в Алёшково у мужа (в восьми километрах от Бошкадино). И посуда была вся своя, рюмки, вилки, тарелки, чашки, всё своё. А в Алёшково ничего не было. Как свадьба прошла, посуду вымыли и стали всю посуду разносить и осталось мало.

Итак, пришла пора ехать в поле пахать. Кока показала мне полосу. Все смотрят, как пашу. Как говорится пословица: «Над молодым и голик три года смеется». Я была приучена к любой работе. Мне не надо никого было спрашивать. Плуг налажу так, только держи за ручки. Вот раз иду, а мне и говорит одна соседка: «Ну, Авдотья, у тебя пахота, да у меня, изо всех полей лучшие». А ей было пятьдесят лет, она тоже хорошо работала. И хозяйство у них было хорошее. Говорили моим золовкам: «Ну у вас и молодая, ну и работница». А золовки гордилися. Жили мы дружно, выноса из дома не было. Меня спрашивали: «Как живешь? Какие золовки?». Я всегда хвалила, что очень хорошие. А то им все передадут. А их спрашивали: «Ну как у вас молодая-то?» А они меня тоже расхваливали, что такой и нет.

Вот пришел сенокос, пошли косить на пустошь по человеку из дома. И косили под одну косу. Пришли. Все стали косы точить. И я тоже. Ну никто не начинает. Ждут, как бы кто начал. А главное, как мол молодая-то косит. В деревне так водится со старины. Я встала, а за мной встали хорошие кошеи. Конечно с целью. Я поднажала, вперед прокос прошла, а потом я уже за другими встала. Да тоже поднажала, вот вам как ценить безо время. И говорят: «Дуняшка, потише коси, устанешь». А я им даю жару. Я косила хорошо и за мной было трудно гоняться. А притом, я хорошо косу натачивала. Меня бабушка научила как правильно косу натачивать. И говаривала: «Не тот косец, который шибко машет, а тот косец, который косу натачивает». Пришли домой и в тот же день увидели моих золовок и говорят: «Ну у вас и кошея-то молодая, ну и работница». Вот я с первого года и вошла в славу.

А по воскресеньям приходили богатые и просили косить и меня посылали. Я ходила, да почему-то и многие ходили, как в заработки.

Я раз пришла к бабушке, а она обиделась, что редко хожу. А я говорю: «Да все воскресенья ходим под наёмку к богачам косить». А мне бабушка и говорит: «А у вас-то есть покос?». А я говорю: «Есть, много». Тогда она меня и учит: «Как будут посылать косить, а ты им скажи, что Кока, пойдем на свой покос, накосим воз, да и положим его отдельно. А зимой его продадим. Получится не три рубля, а тридцать рублей возьмем за воз. Это она меня учила, как сказать, а мне говорит: «Вот, внученька, не зарабатывай гроши, зимой рубли потеряешь». Я в первый год ходила под наёмку косить, а больше и конец, не стала. А для себя накосили и пустили две коровы и овец не одну.

Пришла осень. В октябре мужа взяли в армию. Я осталась в положении. Ни куда я не ходила, ни по беседам, ни куда. Больше дома по вечерам пряли. Жили хорошо и в семье, и власть стала налаживаться. Всего стало много. Только бы деньги были. Ну у нас денег не стало, хозяин в армии. А в деревне можно было жить. Всё своё, не надо в магазин идти за хлебом, а сходил в подпол. Наварил картофеля и сыт. Грибы, огурцы, капуста, своё. Лето потрудишься, а зимой лежи, да в потолок поплевывай. Ни кому не должен. Себе хозяин. Когда лег, когда встал. Не на работу бежать, как в городе надо все к часам. Никуда не гоняли. Хорошее время было. Ну мало пожили.

1927 год.

21 мая 1927 года я родила сына Колю. Старшая золовка села в няньки. Я работала и вторая золовка тоже со мной работала. Хозяйство все на мне. На мне все обязанности, везде за все отвечала. Жили хорошо.

И вот, несчастье постигло, стихийное бедствие. 25 августа 1927 года случился пожар. Загорелся у соседки дом. Была жара, всё было сухо воды в прудах не было. Все побежали к ней на помощь. А как в крышу пламя выкинуло, так по ветру сразу загорелось пять домов. И у нас все сгорело: дом со двором, амбар с хлебом, сарай с сеном и куры сгорели. А скот был на поле. Пожар случился в пять часов вечера. Всё пригорело.

Послали мужу телеграмму. Его отпустили на две недели с дорогой. Он служил в Киеве. Побыл дома одну неделю, только расстроился. Председатель сельсовета был очень хороший человек. И написал он такую бумагу прямо на Ворошилова. И муж поехал в Москву к Ворошилову. Когда он стал спрашивать, как пройти к Ворошилову, его не допустили. Он показал письмо. Тогда доложили Ворошилову и он разрешил пройти. Когда он прочитал это письмо, то приказал секретарю написать письмо на часть. Поехал муж в часть свою, подал документы. Ему сказали: погоди маленько, послужи. Старых солдат домой отпускают, а молодых нагнали, надо их обучать, а то некому. И всё на пост гоняли. Не кого посылать. Он прослужил еще месяц и нам писем все не было. И вот в октябре месяце пришел домой. Мне кричат: «Дуняшка! иди мужа встречай!». А я в лаптях. Стыдно. Я сняла лапти и босиком, а в шубе. Бегу, а ноги зашлись от холода. Он спрашивает: «Почему босая?». А я говорю: «Не в чем, только лапти». А ты бы и в лаптях шла. А я говорю: «Стыдно в лаптях-то». Ну я и простыла. Да как у меня стали зубы болеть. Я до двадцати лет не знала как болеют зубы. Ну и помучилась.

Как пришел муж домой, получили страховку. Купили амбар у богача хороший и поставили избушку в четыре окошка. Перешли жить 20 мая 1928 года. Сельсовет нам дал леса самого лучшего, как погорельцу и красноармейцу. Вот мы зимой лес срубили, попросили три деревни помочь подвести к дому. И нам всё в один день перевезли. Все нас жалели в это время и разговор на приходе только и был, что сироты сгорели.

Сельсовет дал справку, чтобы нам на мельнице выделили муки. Получили двадцать пудов, хорошо помогли нам. Когда перешли жить в избушку, сразу же взял муж человека и стал рубить срубы. Срубили и стал двор рубить. И в сентябре 1928 года покрыли крышу и двор. Так было радостно, что корова и конь стояли под крышей. А то бывало дождь пойдет, а их мочит. Крышу-то было нечем крыть. Тогда намолотили соломы и крышу-то и покрыли. И опять зажили хорошо. А в 1929 году поставили новый дом, в восемь окон, крышу покрыли дранкой. Всю зиму по вечерам муж дранку драл, а день в заводе работал. А я связывала пучки по сто штук. Семья была сильная, все молоды. Кока по дому, а мы работали.

Стало две коровы, конь, жеребенок, овец стали больше пускать. Потом жеребенка продали и купили кирпичу на печь. И купила я всем по платку и по платьям. И совсем хорошо стали жить. Муж уехал в Ленинград. Надо всех приодеть и сам доносился, нечего стало носить. Ну работали так все дружно, что опять стали завидовать. А мы вставали в три часа ночи, а ложились в двенадцать часов ночи. Напряли по ночам мешков и матрацев. Ничего же нет, всё сгорело.

Подрастал сын Коля. Он был смирный, маленький был спокойный. Одного оставляла, уходила и надолго, надо ведь и воды навозить, и корму, и скотину напоить. А он сидит, играет в игрушки. Ничего не было, подам чашку, да ложку, да гороха насыплю в чашку. Вот он и пересыпает из чашки в чашку. Я за это время всё и сделаю.

1928, 1929 годы.

Началась власть меняться. Стали гонять на работу — труд-гуж-повинности. Наложут несколько кубометров леса на лошадь и на меня. Вот и ходила за восемь километров рубить. На всю деревню накладали, все и пойдем с утра. А зарабатывали гроши. Когда было добровольно, сами в лес ехали и все старались заработать. А тут: «Били пень, коротали день». Придем, отметимся, придёт начальник, уйдет. А мы домой. Стали накладать песок возить — дорогу чинить. На меня шесть кубометров и на лошадь. А ехать за песком четырнадцать километров. И вот я из дорог не выходила. То зимой тёс возила за пятьдесят километров до станции Антропово. Лесом-то бывало едешь спокойно, а как выезжаешь в поле, так по обе стороны размахи. Берёшь через плечо верёвку да зад-то и придерживаешь. А то как замахнет и лошадь к верх ногами опрокинет.

В 1929 году родился мальчик Минька. Но умер, когда ему было пятнадцать дней. Какая-то скарлатина захватила, мало болел, в одни сутки умер.

В 1930 году я была в положении Аней, а всю зиму возила тёс. Говорю золовкам: «Не могу ехать такую даль». Кока (Парасковья) говорит: «Я не трудоспособная». А няня (Елизавета) говорит: «Я слепая» (близорукая была, плохо видела). Тогда коня стали брать на чужие руки. А как дать коня? Останешься без лошади. Придет пора, надо пахать, а мы будем, руками махать. Вот такая пошла наша жизнь.

Проработали лето 1930 года, а осенью ушли в зимницы Кока, и няня. А я домохозяйка, меня не гонят. То и дело стали собрания. Стали накладать хлеба на хозяйство, молока с коровы двести восемьдесят литров, а мяса на деревню. Если бы налог и на мясо давали на хозяйство, как молоко, тогда бы лучше жили. А то на деревню. Кто хочет вести? Никто. И вот, в первую очередь, вести тому, у кого две коровы и у кого семья маленькая. Тот повел корову, другой повел, а потом и мы повели. Когда всех коров перевозили, то не стали больше пускать в племя две коровы. Также и овец. Пустим четыре матки в зиму. А в марте месяце пойдет перепись по дворам. А записано-то две матки. А найдут лишку — отберут, да штрафу дадут за укрытие. А хозяева опять же беднота.

Была у меня соседка рядом. Мы с ней обе из одной деревни были приведены замуж. У нас с ней было по трое детей. И земля одинаковая. Я сгорела и опять нажила. А она всё время беднячка. А почему? Я наработаюсь досыта, а она только встает. Вот так-то и доводили опять хозяйство. Стали держать двух овец и одну корову.

Ну вот начали создавать колхозы. Все-то ночи и все дни только собрания за собранием. Ну в колхоз мы не шли. И хлеба наложут — свезём. Потом стали на нас льну накладать. А я льна-то и не сеяла много. Насеем на мешки, да на портянки, попредём зимой. А я-то худо пряла.

Когда я родила Аню, то все были дома. Лето, все работали. Муж дом отделывал, а мы по хозяйству. До сенокоса рубили лес на дрова. Так много наделили леса, вот и рубили. Я так устала, едва домой дошла. А утром коке и говорю: «Мне бы надо к акушерке съездить, у меня спина болит, не наклониться, совсем не могу». А кока с няней и говорит: «Сходи-ка в церковь, да причастись, вот и легче будет». Я пошла, такая-то усталая, едва дошла до церкви. А церковь в пяти километрах, если не больше. Постояла я, да как стали перехваты. И думаю, мне домой не дойти. Пошла я домой, одна была, из деревни никто не ходил молиться. Все так устали, а меня послали. Я едва шла, живот руками поддерживала. Схватки чаще и чаще. Все-таки дошла до дома и заплакала. Остается только умереть. Тогда кока за бабкой послала мужа, а он стесняется сказать. Та сидела на беседках с народом. А он все ждал, когда она домой пойдет. Вот тоже был! Я родила с кокой, пока его ждали. И ребенка уже вымыли. Родила её семи месяцев, не доходила её из-за этой принудиловки, когда всю зиму гоняли тёс возить за пятьдесят километров, да еще два раза крепко упала, когда с ней ходила. Родила её маленькой, сухая, старая. В чём была кожа, да косточки.

Все, кто приходили смотреть, все говорили: «Ну, эта не жилица». Да она и на самом деле лежала на печке на подушке и ничуть голоса. Жива или не жива. Послушаю, теплая. С ложки пропущу молока, вроде проглотит. А сама она не просила есть. И лежала на печи два месяца. А потом, как дошла до время, да как начала реветь. Никому покоя не стало. Орала день и ночь до полгода. А потом стала хорошая, спокойная. А наливалась каждый день. Стала румяная, полненькая. В одиннадцать месяцев стала ходить и не ползала. Раз сидим мы с кокой на полу у маленькой печки и говорим: «Нюшенька, одна-одна». Она одна стояла. Да как побежит от меня и до коки, метр было расстояние. И она бегом, а если шагом, то валилась. Так было смешно всем. Да, диво-то какое. Такая крошка и пошла. Нисколько не ползала.

1930 год.

Летом кока водилась с ребятами, а я с няней работала. А в зиму обе уходили в няньки. Как будто нельзя было дома жить. А муж в Ленинграде. Как хочешь живи: скотина, надо печь истопить и воды навозить, и ребенок маленький. Вот так и приходилось жить. Женщины в деревне ездили к мужьям в Ленинград, а коку просили домовкой пожить. Вот она и жила три зимы подряд по три или четыре месяца. Так все и ухитрялися уехать к мужьям, чтобы некому было ехать в лес. Одного из дома не погонят. А уполномоченных бегало, как собак. Только одни собрания. Все стали друг на друга скандалить. Кому охота ехать в лес и работать за даром. А кто-то уехал в Питер. Ну летом не гоняли, мало ходили. До сенокоса сучья убирали, да жгли по делянам. А если бы платили деньги, то все бы пошли.

1931 год.

Отработали лето и няня ушла совсем, на производство, в детский дом работать прачкой. А кока ушла в зимницы. Стали на нас злиться, что летом все дома, а зимой все ушли. Некому в лес ехать. А мужики все из деревни уехали в Ленинград. Тогда стали колхозы объединять. Половину сельсовета в колхоз зашли, а мы с Алёшково и Сазоново ни в какую не соглашаемся. С нами тоже няньчилися. А налогами стали душить. Мужики только и слали деньги на налог. По три налога платили.

Потом вышло новое постановление. Стали мясо накладать не на деревню, а на каждое хозяйство. Вот тогда нам стало лучше. Я свезу двух овец и сразу за год. А беднота-то зачесалась. То бывало как у них: «У меня мол одна овца и одна корова, с меня мол и взять нечего». А теперь отдай, сколь положено. И бедноты не стало. Все стали одинаковы. Постановили так. Огород, усадьба есть, плати. Мяса пятьдесят килограмм, молока триста литров, яиц тридцать штук, шерсти с овцы четыреста грамм, с ягненка двести грамм, картофеля тридцать пудов, налогу с надела четыреста рублей, самообложения четыреста рублей и облигаций на четыреста рублей. А хлеба, не знаю и норму, по три раза в год платили. А нет хлеба, покупали и платили.

Ну всё же лучше стало, чем так — кто больше пустит овец и всё вези. Каждый год везли двух, да трёх баранов. А тут свезёшь или деньгами вложишь двести рублей. И живешь спокойно год.

Ну молодежь наряжалася, делали беседы. Наряды стали хорошие. Всего стало много, всякой мануфактуры. И шёлка, и маркезет, и шерсть. Хотя шерсть не совсем хорошая, как сейчас. Ну всё же не простое платье. Бархат появился. Девочки были нарядные. Вспоминалась наша молодость, что ничего не было. Также святки были и женились. Всё было в Ленинграде. И нам присылали и обувь и одежду, всего было. Стала и я копить не шитого. Помню, муж прислал мне за год шесть жакетов, да свитер шерстяной. Я стала нарядная ходить. Хотя жакеты не шерстяные, а бумажные, но в деревне было очень хорошо. Дети подрастали. Помню, бывало приду на собрание с Аней, так её с рук не спускали. Из рук в руки передавали. Такая была затейница. И говорить рано начала. Но одна дома на оставалась. Как я за дверь, а она рёвка. Может она привыкла с Колей вдвоем играть. И поэтому одна ни на шаг. Приходилось наказывать прутом. Ну все равно одна не оставалась. Ей было два года и шесть месяцев, она пела песни и много их знала.

Вот её песня:

Встанька, маменька, поланте и потлутай на заре,

Как я буду, голько плакать на тудой на столоне.

Вторая песня:

Папинька и маминька, потавьте домик маленький,

Поставьте домик во таду, вовеки дамуж не пойду.

Еще песню помню:

Аклой, маминька окотытько, головутка болит.

Полно дитетко оманывать, тальянотька манит.

Отклой, маминька окотко на дви половинотьки,

Лекингладцкий поист едит, нет ли ягодиночки.

1932 год.

И опять нас несчастье постигло. Опять сгорели. Первого января нас подожгли из-за коки. Такой-то дом выстроили. Только всё и говорили: «Какой Павлуха дом поставил, какой старательный». Только печку не сложили, а то всё уже было сделано. А вот говорится пословица: «Видел — не видел. Слышал — не слыхал». А вот кока сунулась в чужие дела. А зачем?

Рядом жил сосед, Калачёв его фамилия. Он овдовел, осталась дочь лет девяти. Это было до меня, в 1925 году. Он женился, девочка жила с мачехой. И один раз мачеха девочку избивала. Народ видел и вызвал милиционера. Составили протокол и в суд подали. А суд-то был, уже в 1926 году. Я это помню. Когда на суд пошли, двое свидетелей отказалось. А кока наша пошла.

Когда кока пришла на суд, то Калачёв ей сказал: «Ну, Парасковья, не в год, не в два, но я тебе отплачу». Ну кока перед судом, всё заявила перед судом, всё записали. А что толку-то. Суд присудил его жене три года тюрьмы. Тогда Калачёв подал на пересуд. Он просудил двух поросят. Адвокату было, конечно, неприятно. Второй суд вызвали, а жена Калачёва была в положении. Суд отменили. А потом амнистия была. Так всё и заглохло.

Ну была некрасивая история. И вот, когда мы строились, а Калачёв мужу и говорит: «Напрасно, крестник ты так убиваешься, пожалей силу». Он был крестным мужу. Ну коку помнил, он был злодебный.

А кока была, в каждую бочку затычка. Я ли, не я ли, всех умней. Вот умерла тетя Надежда Голикова в Башкадино, а была очень богата, осталась девочка лет шесть или семь, не помню. И надо опекуна. И два сына в Ленинграде. И вот коку поставили опекуном. И она привезла всё имущество, скот продала. Девочку в Ленинград увезли. А кока и развешала по огороду все пальто. А какие пальто-то: одно на лисьем меху, дорогой, самый дорогой воротник. Я конечно, не знаю, как назывался. Второе на кенгуровом меху, мужское. Третье на черном меху, тоже мужское. Четвертое на беличьем меху, женское. И всякого шелку и шерсти очень много. Она не подумала, что Калачу навредила, а он помнил. И вот он знал, что я одна спала. Как раз я шла домой с его женой из беседы, с ребятами. Ане был второй год, а Коле пять лет. Меня Вера Калачёва спросила: «Ты что, одна?». А я говорю, что кока ночует там на хуторе. И вот они знали, что я одна. Я в пять часов встала утром, затопила печь и говорю Коле: «Покачай Нюшу, я схожу скотину оделю». Подхожу, я к двери, а на коридоре шум. Крыша загорелась. Я открыла дверь на улицу, а Калача жена стоит у дома своего и мне ни слова. Я кричу: «Помогите, крестный, горим!». И он не пришел. А увидел второй сосед и прибежал. И стал дверь ломать на двор, а запоры-то очень крепкие. Едва сломал. А у нас была лошадь, две коровы и овцы. Скот спасли. А я только и успела сундук стащить с повити кокин. А моё всё было в избе. Ничего не успела взять, только ребят. А свидетелей нет, Калачёв это знал. Вот так и пострадали мы с мужем из-за людей.

Нам стало тяжело снова строиться. Мы купили хутор недалеко, в пятистах метрах. Я с семьей поехала на хутор, а золовки нет. Нам в колхозе совсем не давали жить. Были хорошей рабочей силой. Везде гоняли, в каждую дорогу, куда бы не была дорога. Я из дорог не выходила. Вот тогда одна из золовок (няня) и ушла на производство. А кока захотела поставить себе избушку на той же дворине, где дом стоял у нас. У нас было две коровы, обе молодые. Одна один раз телилась, а вторая, два раза и пушена нетель.

Ну мы сделали раздел . У нас стало по одной корове и по две овцы. А жили-то вместе. Нам соседи не поверили, что мы разделилися. И вот кока и няня вместе пай взяли. И одну корову продали и купили срубы. И поставили коке домик. Лошадь была пополам. Кока перешла в свою избу, няня на производство. Я осталась одна с детьми, Колей и Аней. Я наняла в дом няньку, мальчишку. Хороший парень был. Всё сделает, пол подметет и посуду помоет, и гулял с моими ребятами по улице. Аню переодевал раза три в день. Как платье грязное, так опять переоденет. Пошлю бывало: «Минька, иди за дядей Павлом». И он одна нога на пороге, а вторая на другом. Только его и видели. Когда он отжил лето, то я ему подарила подарок, сверх зарплаты купила штаны и рубаху белую. И он и мать его очень были рады. Сколь было спасибо-то. А он был сирота, у него отца не было. У матери трое ребят осталось

1933 год.

У меня родился сын Петя, 28 января 1933 года.

Муж приезжал домой только в отпуск на один месяц. Долго жить было нельзя. Как месяц отжил, так и в лес назначат. Так все мужчины уехали в Питер, и присылали нам деньги, чтобы платить налоги. Ну в колхоз не шли.