Леонид Лернер

Мои «Война и мир» чуть впереди, И отдохнет «Последний день Помпеи».

Эх, жизнь, меня улыбкой награди — Есть у меня хорошие идеи.

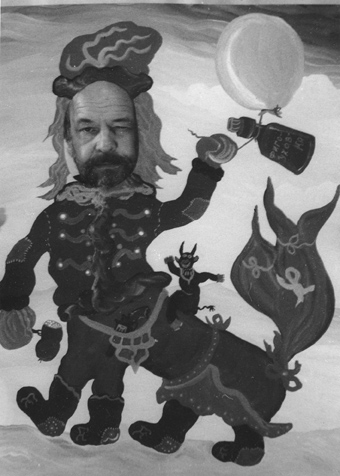

Г. Кусочкин: «Я памятник себе …». Альманах «Губернский дом»

Я не знаю, о чем откровенничал костромской мэр с Марчелло Мастрояни, разъезжая с ним на паре гнедых по городу в дни съемок «Очей черных» Никиты Михалкова. Но документалистам, приехавшим снимать Кострому накануне ее 850-летия, он сообщил, как на духу: «Кострома — город древний. Отсюда Романовы вышли, чтобы 300 лет Россией владеть. Но на первом месте у нас, конечно, Иван Сусанин. Он даже при советской власти главнее Ленина был». — «Значит, Ленин у вас на втором?» — удивились киношники. — «Опять не угадали, — улыбнулся мэр. — На втором месте у нас Григорий Кусочкин, к тому же он живой. Недавно памятник сам себе поставил». — «Где же он стоит?» — рванулся к камере оператор. — «Я же сказал, он живой. Постоял — и ушел домой». — «По машинам! — приказал режиссер. — Едем к Кусочкину!» — «Водочки с собой не забудьте!» — крикнул вдогонку градоначальник.

Так вот все и перевернулось. На юбилей Костромы, вставшей на Волге аж в 1152 году, сняли «Дураковины Грини Кусочкина».

Явление шута

Его картинки и частушки в «перестройку» без спроса и ведома автора посыпались на страницы новомодных журналов. Но первым был еще советский «Крокодил», напечатавший богохульное Гришино «Благовещенье». Святой Деве Марии архангел Гавриил принес Благую Весть: «Манька! Беги в сельпо, там сало на валенки меняют!»

А когда вся страна, освободившись от запретов, ударилась в секс, в одном из журналов мелькнул Змей Горыныч Кусочкина, на восходе солнца несущий двух голых русалок: «Вперед заре навстречу!»

Произведения Григория Кусочкина, ставшего уже знаменитым, я увидел в доме известного фотографа и коллекционера Ирины Стин. Она же, вручая мне костромской телефон Гриши, сообщила и пароль: «Если услышите по телефону «все будет чинно-благородно», не ходите — значит, Гриша уже спекся. А вот утречком, под опохмелочку, в самый раз». Все точно так и случилось. И мы с фотографом Брелем пожаловали к Грише рано утром, успев к самой первой рюмке. Он встретил нас в черной футболке с латинскими буквами на груди, в переводе с английского означавшими евангельское: «Боже, милостив буде мне грешному».

— Эту рубаху мне из Чикаго привезли, чтобы я в ней молился, — объяснил Гриша. — А я, грешным делом, в ней куплеты сочиняю. На манер Некрасова: «Однажды в студеную зимнюю пору / Шел Павлик Морозов отца продавать / Луна от стыда закатилась за гору / А птички говно перестали клевать». Это стишок. А вот и картинка. Давно висит — никто покупать не хочет.

В полумраке коридора мерцало: на фоне вечерней зари парнишка в армячке тащил за собой связанного старика; следом, понурившись, ковыляли два ангела.

— Ладно, пойдем к столу, — позвал Гриша в кухню. — Тут у меня веселее.

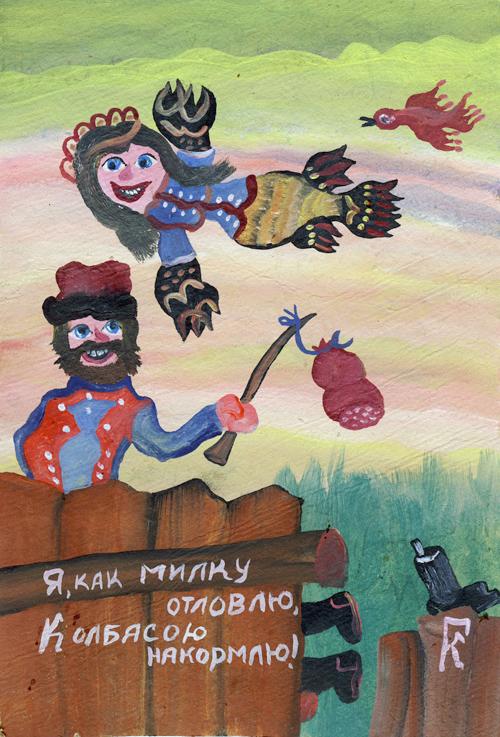

Кухонный стол являл фантастический натюрморт. Вокруг палитры, заляпанной красками, на газетке лежали селедка и краюха хлеба, стояли бутылка и стаканы, темные от чифирной заварки… Тут же были рассыпаны бумажки, на которых теснились памятки: «Разговор по душам с ментами», «Три холста для Ротшильда», «Две картинки Любке в подарок»… На одной, уже готовой, мужичок в шапке времен царя Грозного, стоя у реки, цеплял на удочку шмат «докторской», приговаривая: «Я, как милку отловлю, колбасою накормлю». «Милка» в образе русалки, учуяв колбасный запах, реяла над головой «русолова».

— Читал в «Губернском доме», — напомнил я Грише, — как ты угрожал костромичам «Войной и миром». Намекал и на другие «хорошие идеи». Какие, если не секрет?

— Там же все сказано, — ухмыльнулся Гриша. — Ты просто не дочитал. «А вот куплю намедни броневик, и окна бить в издательство поеду». Броневик мне уже с рынка везут, остальное — дело техники.

— Ну, это завтра. А сегодня, говорят, уже памятник себе воздвиг?

— Нерукотворный, — уточнил Гриша. — Но, благодаря кинематографу, теперь я — вечный: на экране пьяница и хулиган. А до киношников совсем другим «памятником» был: в смокинге, с бабочкой, тростью, в лакированных ботинках. Режиссер, крутой мужик, говорит: «Выбрось, Гриша, эти старомодные причиндалы, стань авангардистом». Раздели и понесли в простыне мимо драмтеатра, музея, детских садов и школ к пристани, где уже давно стоит осиротевший после отставки вождя чугунный постамент. Поставили на этот столб, сорвали простыню. Тут и народ подыграл. Из окон высунулись с полсотни рож, кричат «ура!» А в фильме получилось, будто полгорода орет. Я понял, надо отблагодарить, но чинно-благородно, без мата. Руку, как Ленин, к окнам протянул и выдал экспромтом: «Карамелька, словно клин, вылезает из штанин / Я в пироженьку твою карамеленьку сую». А вокруг уже толпа, кричат «еще!» Я серединку пропустил и сразу концовку: «К утру, силы потеряв, да не дождавшись утра / На пупке твоем застрял — помер я как будто». На этом съемка кончилась, потому что оператор упал от хохота…

Гриша Кусочкин был явно из породы площадных скоморохов, которым в добрые старые века за красное словцо рубили головы. И припомнилось ток-шоу нашего бывшего культурного министра Швыдкого (затеянное среди таких же, как он, блестящих и сытых остроумцев) о пользе и значении юмора для народа в тяжкие дни «перестройки». Господа, собравшиеся вокруг Швыдкого, конечно же, вспоминали знаменитое изречение Маркса — о том, как «человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Но ведь то у немцев, на Западе. В России же прошлое не умирает по определению. Советская власть лишь исковеркала русскую природу, убивая шутов, но вполне допуская (лишь слегка прижимая к ногтю), так сказать, смех для интеллигенции — даже на уровне Жванецкого, ибо эти «веселые ребята» помогали выпускать пар. Но вот социализм с «человеческим лицом» кончился, и на сцену вновь явились шуты.

Человек из пожара

— А скажи, Гриша, — интересовался я, — откуда ты, эдакий, взялся?

— Вестимо, из самой народной гущи, — откликнулся Кусочкин.

— А в костромских газетах пишут, будто ты родом из чиновников?

— Я из советско-гоголевских Башмачкиных. Мои родители за партийной пайкой стояли в самом заду. А мне еще в детском саду прочили, что в генералы выйду — из-за башки. Мою панамку никто не воровал, всем была велика. Вот такой я чайник! Кликуха была — Гришка Домсоветов.

Из школы Гришу выгнали за форменное хулиганство: о Чичикове написал сексуально-фантастическую повесть. Из техникума выперли за карикатуру на бегемота-директора. Выход нашелся сам собой: Кусочкин овладел фотоаппаратом и вскоре стал совершенно независим. Со своей «лейкой» облазил всю Костромщину, все городки и деревеньки. И отовсюду возвращался, провожаемый смехом и слезами: крестьяне и горожане, пообщавшись с Гришей, уже не могли да и не хотели жить без его «дураковин». Так называли частушки и прибаутки веселого фотографа.

— А когда же картинки появились?

— Ну, это когда я до пожара дошел.

О пожарном фотографе Григории Кусочкине мир услыхал в 1984 году, когда на пожар небывалой силы в Судиславле рвануло с испугу все областное начальство. На этом, самом знаменитом в истории Костромщины пепелище, Кусочкин снял всю областную команду, почерневшую от дыма и горя. А под этой фотографией в «Северной правде» дали героическую историю автора фото, который, якобы, погиб на боевом посту.

— На самом деле, как было: одурев от пожара, на обратном пути шофер врезался в придорожный столб. Чиновники, с которыми я ехал, отделались легкими ушибами, а меня так трахнуло — очнулся в больнице. Но все чинно-благородно. А через три года все-таки погорел: в Костроме, на улице Пушкина провалился вместе с горящей крышей дома, как в печь. На этом моя карьера пожарника-фотографа и завершилась — вышел с того света на заслуженную пенсию. Что же мне оставалось? Вот и взял я в руки кисти и краски.

В фотолаборатории при пожарке Кусочкин халявную мастерскую обустроил и стал малевать. Сначала копировал «передвижников». Взялся за Айвазовского — и из его бушующих морей явились знаменитые Гришины русалки — «кусочницы». А когда дошел до Гогена, то «На Таити» из тропических джунглей вылезли костромские лешие. Затем ударился в собственные фантазии, в немыслимые жития, в фантасмагорические народные празднества. Притом, сочинял такие забавные и дьявольские рожи, что вскоре Кострома присвоила Грише Кусочкину прозвище «Баламут с кисточкой».

— Как же тебе удавалось так хулиганить?

— Так ведь «перестройка»! Свобода, блин. Те же самые партийные деятели, что еще вчера бы мне голову оторвали, став мэрами и губернаторами, толпами ко мне буржуев водили. Вот, мол, полюбуйтесь на нашего «баламута», у вас на Западе таких, небось, днем с огнем не сыскать. Так мои картинки и в Европу полетели. Во французском Доле (нашем костромском побратиме) нынче, говорят, уже музей Дураковин открыли.

— А в Костроме еще не догадались?

— Как же, у меня здесь тоже меценат есть, галерею Кусочкина прямо у себя в офисе устроил. Пойдем, покажу.

Гриша одел свой парадный костюм — смокинг и бабочку. И, выйдя на проспект Ленина, на котором (цитирую Гришу) «проживает художник-пролетарий Кусочкин», мы двинулись к Советскому проспекту, где в возрожденном дворянском особнячке, украшенном псевдоклассической колоннадой, «свил свое буржуйское гнездо (цитирую — Л.Л.) друг бродячих художников Андрей Пинчуков».

— Это ты, что ли, бродячий художник?

— Ну да, в смысле — уличный. Когда с Андреем познакомился, я фантастическую повесть писал. Попросил его, инженера, по-соседски приемник починить. Андрей зашел, починил, я его за это изобретателем в своей повести изобразил. А, спустя лет пять, вдруг подъезжает на «мерсе» — и сразу три картинки у меня купил.

Вывеска над колоннами гласила, что сие заведение не что иное, как строительная компания «Волгастройинвест». Но двери вели в шикарный магазин французского платья, где мы и встретили гендиректора-строителя, статью, ясностью взора и атласной поддевкой на плечах напоминавшего лермонтовского купца Калашникова.

— Я и есть купец, — живо поймал мою мысль Андрей Пинчуков. — Этот магазинчик позволил нам взяться за серьезные проекты. Строим современное жилье, открыли кабельную телестудию, готовим проект лесоустройства северных областей России…

— А Гришу зачем привечаете?

— Так он же удачу за волосы тянет. Подарил мне картину «Ярмарка прилетела» — и чудеса начались. За что ни возьмемся, все выходит. У меня вся контора в его картинках: красиво, озорно, нарядно. На клиентуру действует неотразимо.

В приемной Пинчукова и в самом деле царил живописный праздник. Над мощным дубовым столом предпринимателя летела «Ярмарка» — сказочный небесно-морской корабль, управляемый крыльями и веслами, на борту которого под гармони и балалайки торговал и плясал народ. В чудных лавках торговали рыбой, посудой, ружьями… И при этом, смеясь, кидались сочными яблоками. На страже этой озорной ярмарки с бортов глядели пушки и грозные пушкари, в одном из которых я узнал самого Пинчукова.

— А веселых аптекарей сможешь изобразить? — обернулся Андрей к Кусочкину. — Сын у меня завел свое дело, купил аптеку, сейчас другую присматривает. Ему, Гриша, тоже твои картинки понадобятся.

Между тем секретарша уже хлопотала самовар в комнате переговоров, где во всю стену красовалась гришина «Чаепилка». На картине бородатый народ наливал чай из немыслимых чайников и пил из столь же невообразимых кружек. За «Чаепилкой» шла «Сторожилка», на которой баловались мужики с ружьями, еще дальше «Сушилка», где на веревках висели женские лифчики таких размеров, что взгляд мгновенно перебегал на «Баню». В «Бане» парили друг друга рубенсовско-костромские мадонны, которых Гриша Кусочкин подбирал, согласно своему изречению: «Коли грудь бабы убирается в кулак — то не моя милка». Я взглянул на Гришу. Ухмыльнувшись, он показал мне свой кулачище.

Юбилей

Пинчуков и Кусочкин вызвались показать нам, «иногородним», свою древнюю Кострому. Андрей сел за руль джипа, и мы покатили в Ипатьевский монастырь, откуда, как считают и художник-юморист, и купец-строитель, есть пошла костромская слава.

На зеленых ипатьевских лугах мирно покоился под голубым небом музей деревянного зодчества. Пахло скошенным сеном. Мы забрались на свежевзбитый стог, откуда просматривалась панорама — собор, колокольня, часовни, каменные стены. И Кусочкин выразил мысль, что пришла пора перенести историческую столицу России из Москвы в Кострому, на родину Романовых.

— Мне не нужны здесь ни правительство, ни посольства, пусть в Москве остаются, — рассуждал Гриша. — А Костроме за историческую ценность дать тройной федеральный бюджет!

— Внешнюю торговлю — в Питер, — поддержал Пинчуков, — а все духовное и державное — в Кострому.

— Что же тогда тебе, предпринимателю, здесь делать? — вошел я в этот государственный разговор.

— Возьмусь за культуру, стану на страже культурных ценностей. Да я уже тружусь на этом поприще, — витийствовал Пинчуков. — Недавно музею родного Галича подарил макет древнего Галича, сработанный реставраторами Ипатьевского монастыря. Там и сценки из старой жизни: на княжеском дворе, прием послов, народное гулянье…

— А если музейщики закажут тебе что-нибудь из современной жизни?

— Ну, тогда я восковую фигуру Кусочкина поставлю.

— Идет! — согласился Гриша. — Но чтоб я был в пожарной каске. А рядом моего деда мудрейшего посадим, который говорил: «Не торопись, Гриша, на тот свет — там кабаков нет».

На выходе из Ипатьевского монастыря местные коробейники предлагали туристам сувениры из знаменитой костромской бересты. Но приезжие толпились возле огромного мужика, который, водрузив на голову герб Костромы, торговал живописными глиняными мужичками, игравшими на гармошках, молотящих друг дружку, и тискавших румяных баб. Я пригляделся: всех этих персонажей глиняных дел мастер позаимствовал из гришиных картинок. Вот уж поистине народное признание.

Потом мы задумчиво стояли у памятника Ленину, уступившему свое место на центральной, ныне Сусанинской площади, главному герою костромской земли. А ведь до октябрьского переворота у Ивана Сусанина было куда более скромное местечко. Рядом с этим постаментом, где нынче доживает свой век Ильич, некогда высилась величественная колонна — памятник трехсотлетия Романовых, у подножия которой стоял, коленопреклоненный, Иван Сусанин.

— Как же это? — удивился я. — Спаситель Отечества, а его на колени?

— Сам встал, — объяснил Пинчуков. — Уважал власть. Власть от Бога.

Новая власть решительно поправила старую. Мы прошли на главную площадь к огромному, уходящему в небо Сусанину, и я прочел, выбитое золотом, под его ногами: «Ивану Сусанину, патриоту земли русской».

— У нас в Костроме зарубежных гостей в первую очередь к Сусанину ведут, — рассказывал Гриша. — И вот как-то, еще при советах, заехали иностранцы. Повели их по городу. Человек из обкома переводчицу толкает: «Давай к Сусанину». А она ни в какую. Всюду водит, а к Сусанину не ведет. Обкомовский злится, орет: «Я тебе приказываю!» А она ему на ушко: «Вы что, еще не поняли? Это же поляки!»

— Вот все у нас эдак: такая честь оказана человеку, такая память в народе, а анекдотов — тьма, — заметил я.

— Так и должно быть, — твердо ответил Гриша. — Чем уважаемее и любимее — тем круче байки. Когда я помру, про меня еще больше будут травить. И пусть травят — не надо нам мифов. Я о Сусанине каждый день анекдоты сочиняю — чтобы миф разрушить, а человека освободить.

— Да что там анекдоты — Гриша о Сусанине исторический роман написал, — выдал Кусочкина Андрей. — Бестселлер! Такого нагородил, что издатели тут же решили печатать. Но кто-то донес губернатору, и тот запретил.

— А чего он испугался?

— Власти миф нужен. А Гриша — ниспровергатель. С одной стороны утверждает, что вражеский отрядик был случайный, залетный, сам до смерти испуганный, никакой угрозы не представлял. С другой, Ваня Сусанин, мол, и в самом деле заблудился, потому что был в доску пьян. С первой версией я, пожалуй, соглашусь. Но вторая ни в какие ворота не лезет: где же это видано, чтобы русский человек по пьянке заблудился? Взять хоть Гришу — на карачках, а дорогу домой всегда найдет.

На прощанье мы посетили колонну бывшего памятника Романовых. Сброшенная с пьедестала, она пролежала зарытой в костромскую землю вплоть до 1959 года. А в хрущевскую «оттепель» ее извлекли на свет Божий и вынесли на «Сковородку» — центральный городской сквер на пяти углах, где все костромские влюбленные назначают свидания. Мы отдохнули на царской реликвии, подстелив газетки. Вокруг бурлил народ, а прямо напротив в голубое солнечное небо летела каланча, выпущенная как из пушки, из старинного здания пожарной городской охраны.

Гриша вынул из кармана и гордо показал мне удостоверение почетного пожарника, выданное ему навечно после счастливого избавления от гибели в огне.

— Нас, пожарных, в Костроме и теперь уважают. А когда-то мы и подавно были первые люди. Город-то горел ежедневно!

— Да он и сейчас горит, — засмеялся Пинчуков, указывая на толпу под красными полотнищами, шумящую у бывшей Пожарки.

— Что за шум, а драки нету? — подошел к митингующим Гриша. — За что воюем?

— За землю, родимый, — отвечала ему старушка, держащая в сухонькой ручонке флажок с серпом и молотом. — Нельзя ведь ее продавать.

— Скупят ее всякие олигархи да иностранцы! — загудели в толпе.

— Но пассаран! — пообещал Кусочкин. И пошел своей дорогой. А мы с Пинчуковым вслед за Гришей.

Я вспоминал, как на Первом съезде народных депутатов один из народных избранников убеждал собравшихся, как надо себя вести с нашей демократией: «Наша демократия — еще девочка, с ней нужно нежно обращаться». На что Кусочкин, спустя несколько лет, дал ответ: «Какая там девочка, ее уже мызгают по всем углам!»

— Ну, а что ты теперь скажешь? — спросил я Гришу.

— А чего тут скажешь? — ответил он, оглядываясь на реющие вдали красные стяги. — У нас, конечно, демократия. Но вот с таким серпом и молотом!

Эпилог

Мы простились с Гришей за рюмкой. А спустя время, до меня дошла печальная весть. Гриша Кусочкин скончался. Говорят, умер, как и жил. Не успел опохмелиться.

Публикации о костромском художнике.

Первоистоник о художнике, опубликовано: 1 августа 2011 г. в рубрике ИСКУССТВО