На Русской (Восточно-европейской) равнине мелеют и исчезают малые реки, а на судоходных ранее средних реках навигация прекратилась из-за изобилия мелей и перекатов. Примеров множество и вдумчивый читатель наверняка их знает и может назвать.

Меня лично поразил когда-то знаменитый Ухтомский волок, соединяющий Волжский и Беломорский бассейны через верховья рек Ухтомы, впадающей в Белое озеро и Ухтомицы, притоке Модлоны, несущей свои воды в озеро Воже. Река Ухтомица, по которой когда-то шли суда новгородцев и варягов, в наше время представляет собой мелководный ручей, глубиной не более чем по колено, по которому мы с трудом могли протащить легкую «Казанку».

Историки до сих пор спорят от том, где же на самом деле проходил волоковый путь между верховьями Днепра и рекой Ловатью, знаменитый путь «Из варяг в греки», поскольку и верховья Ловати, и верховья Днепра сильно обмелели и удалились друг от друга на значительное расстояние.

Процесс иссушения Русской равнины идёт уже давно. Начало его было положено в далёкую пору на грани плейстоцена и голоцена, когда южную часть Восточно-европейской равнины подпирал обширный Понто-Каспийский водоём. Каспий в то время затопил всю прикаспийскую низменность и примыкающие к ней территории и через Кумо-Манычскую впадину соединился с Чёрным морем. Водоём этот, объединивший два ныне отдельных моря, был пресноводным, поскольку с океаном он не сообщался и имел уровень на 50-60 метров выше, чем уровень Мирового океана.

Южное обрамление этого гигантского пресноводного водоема было представлено горами молодой альпийской складчатости, где и поныне продолжаются интенсивные горообразовательные процессы. Только за последнее столетие там произошли грандиозные землетрясения в Шемахе, Крыму, Ашхабаде, Армении. Меньше месяца назад произошло страшное землетрясение в Турции с большим количеством жертв и образованием разломов на полуострове Малая Азия.

Примерно 11 — 12 тысяч лет назад в силу тектонических процессов там же произошел мощный разлом в узкой перемычке альпийской складчатости, образовавший пролив Босфор. Через эту горловину начался энергичный отток вод пресноводного Понто-Каспийского бассейна в солёное Средиземье.

Это привело к перестройке всей гидрологической сети Русской равнины. Вследствие снижения базиса эрозии произошло врезанию русел рек и разработка ими широких и более глубоких долин. Процесс аридизации (осушения) Русской равнины начал стремительно прогрессировать. На первом этапе затормозило этот процесс развитие пойменной растительности. Если на водоразделах в то время ещё господствовала степная и лесо-степная растительность, то в поймах преобладала древесная. Подмытые и упавшие древесные стволы преграждали путь воде, уменьшали скорость течения, создавая заторы.

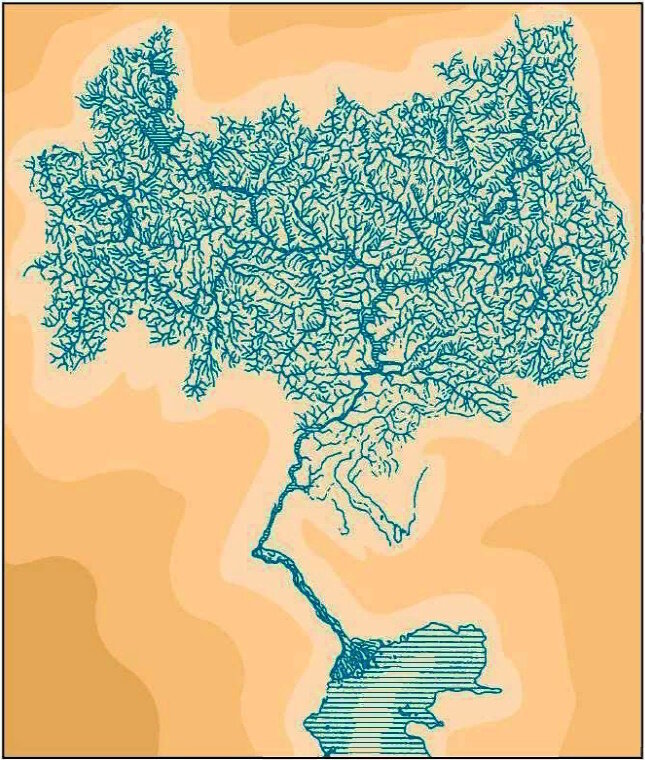

Но самое главное, что в поймах рек поселились потребители древесной растительности, в меру своих сил также оказывающие противодействие процессам иссушения равнины. Такими потребителями, напрямую тормозящими процессы аридизации, были бобры. Подгрызая и роняя в воду деревья, а главное – перегораживая малые водотоки своими плотинами, они задерживали воду, способствуя её сохранению в меженный период. На первый взгляд может показаться, что вклад их был не так уж и велик. Разумеется, у нас нет точных данных об их численности и о масштабах их деятельности, но по оценкам специалистов, на территории Русской равнины в то время обитала огромная популяция, состоящая из миллионов особей бобров! Цифра эта кажется фантастической, но если взглянуть на карту только одного бассейна Волги, то в пределах современной лесной зоны мы увидим очень густую сеть водотоков. Причем на этой схеме не показано множество мелких речек и ручьев, а ведь именно они особенно плотно заселялись бобрами.

Процесс аридизации бобры если и не остановили, то хотя бы существенно, на одно-два тысячелетия затормозили. Русская равнина сохранила на это время свой лугово-лесной характер в средних широтах и лугово-степной — в южных, то есть в низовьях рек.

Однако исчезновение основных видов плейстоценовой мегафауны способствовало более широкому распространению лесной растительности, выходу её на водоразделы и формированию зональной лесной растительности.

В северной части Русской равнины формирующиеся леса таежного типа были почти сплошь заболочены вследствие деятельности бобров. Реки в то время были гораздо более полноводны, чем сейчас, а сплошные леса из-за обилия бобровых поселений и прудов совершенно непроходимы. Потому все пути сообщения в Средневековье и шли по рекам. Именно реки обеспечивали возможности транзитной торговли, и любые передвижения местных жителей.

Увеличение численности людского населения неизбежно вело к усилению охотничьего пресса на популяции бобров. Они были довольно легкой добычей, надо было лишь обладать некоторым терпением и умением стрелять из лука. Обычно охотой на бобров занимались подростки, отрабатывая первоначальные охотничьи навыки. Они делали засады у бобровых плотин, слегка разбирая их, и звери неизбежно показывались на глаза, стремясь отремонтировать свои сооружения, чтобы сохранить воду в прудах. Добывали бобров, стреляя в них стрелами с тупым наконечником, который представлял собой центральную часть трубчатой кости в виде короткого цилиндра. Эта костяная трубка плотно насаживалась на конец стрелы. Но попасть такой тупой стрелой надо было именно в голову зверька. У бобра очень слабый череп, и удар стрелы надолго оглушал его, сохраняя в целости шкуру. Мясо бобров вкусное, нежное и питательное, поэтому во многих местах первоначально добывали этих зверей именно как объекты питания. Ну, а когда появился спрос на пушнину и бобровые шкурки стали ликвидным товаром, то охотничий пресс на бобровые популяции значительно усилился. Сокращению численности бобров способствовали также вырубка леса, прокладка дорог и разрастание сети все новых населенных пунктов.

Примерно к XV — XVII векам бобровые популяции сильно сократились, а во многих местах бобры полностью исчезли, что способствовало усилению иссушения Русской равнины. Одновременно происходило сведение лесов и распашка территорий, что еще более усиливало процессы потери влаги. На рубеже XVIII века должно было завершиться сравнительно полное иссушение Русской равнины.

Однако этого не произошло, поскольку человек стихийно взял на себя «бобровую роль» – в то время возникло огромное количество мельничных плотин на малых водотоках, выполнявших помимо своего прямого назначения (мукомолья) огромную работу по подпору горизонтов грунтовых вод. Так, в одном Козельском уезде Калужской губернии во времена Петра I было 103 водяных мельницы. А на землях войска Донского число плотин доходило до 1,5 — 2 тысяч.

Решающие события в изменении водного режима Русской равнины начались в конце XIX — начале XX веков и завершились в основном в 20-х годах прошлого века. Перевод мукомольной промышленности в города привел к разрушению многочисленных плотин на малых реках и водостоках, снижению уровня верхнего горизонта грунтовых вод и разгрузке его в реки.

Стихийный процесс обезвоживания территорий шёл усиленными темпами, и растущие потребности народного хозяйства в воде стали обеспечиваться за счет глубинных вод и гигантских водохранилищ.

В середине прошлого века развернулось грандиозное строительство плотин и водохранилищ на крупных реках. Созданные водохранилища затопили плодородные поймы, но не повлияли, да и не могли повлиять на гидрологическую обстановки в бассейне, потому что русла больших рек слишком глубоко врезаны и подпирают лишь глубинные горизонты подземных вод. Уровень воды в крупных водохранилищах находится ниже уровня грунтовых вод, поэтому на водность притоков в пределах бассейна они не влияют и те продолжают мелеть.

Но считать водохранилища только негативным явлением, проявившимся в гибели пойменного ландшафта и многих населённых пунктов всё же не стоит. Водохранилища обеспечивают потребности судоходства и электроэнергетики, а также потребности предприятий и населения крупных городов. Если бы такие крупные промышленные города как Ярославль, Нижний Новгород, Самара, Казань, Саратов, Волгоград, Астрахань находились не на берегах крупных водохранилищ с большим объемом воды, а на той Волге, какой она была до создания волжского каскада, то и население и промышленность имели бы огромные проблемы. Эти проблемы хорошо видны на примере такого областного города как Вологда, расположенного на берегу относительно небольшой реки Вологды. Здесь нередко местные власти через СМИ оповещают население, что в определенные дни и периоды водопроводную воду нельзя использовать не только для питья, но даже для умывания.

В связи с сокращением запасов и снижением уровня грунтовых вод, во второй половине XX века орошение стало обычным явлением на огромных территориях Русской равнины, ещё недавно считавшихся «зонами достаточного увлажнения». Даже исконно влажные места — поймы среднерусских рек — стали орошаемыми территориями, хотя ещё недавно их водный режим обеспечивался подпиткой верхних горизонтов пойменных почв за счет грунтовых вод, в свою очередь питавшихся из вод стариц, пойменных озер и притеррасных болот. Спуск воды из этих водоемов резко ухудшил гидрологическую обстановку в поймах, а труд по поддержанию плодородия и биопродуктивности пойменных ландшафтов человек добровольно взвалил на свои плечи.

Ухудшение водного режима суши можно иллюстрировать примером малых водотоков, которые заметно снизили свой расход или просто исчезли из памяти нашего поколения. Впервые это было показано ещё В. В. Докучаевым в конце XIX века на примере Полтавской губернии.

Обмеление и исчезновение мелких водотоков в первую очередь связано с повсеместным снижением уровня грунтовых вод. Этот процесс, сместившийся за столетие на 500 — 1000 километров севернее описанной В. В. Докучаевым Полтавской губернии захватил ныне влажные ландшафты ополий и полесий Центральной России. По сообщению ученых, за последние 50 лет в одном лишь Судогодском районе Владимирской области исчезло или находится на грани исчезновения 46 из 78 малых водотоков.

Значительный вред снижению уровня грунтовых вод нанес огромный размах осушительной мелиорации в Нечерноземье, в основном связанной со сбросом вод из ландшафта в большие реки и далее в моря! Этот процесс полностью противоположен деятельности бобров и людей, строивших когда-то плотины на малых реках, что сохраняло запасы подземных вод первого уровня.

Итак, природный процесс иссушения Русской равнины, длящийся в течение нескольких тысячелетий, в последнее столетие усилился в связи с хозяйственной деятельностью человека. Наиболее заметны два связанных процесса: обмеление и исчезновение малых рек и снижение естественного плодородия почв. Чтобы противостоять оттоку вод и аридизации суши необходимо изменить вектор мелиорации, который должен быть направлен не на сброс запасов грунтовых вод в реки, а в конечном счёте в Мировой океан, а на поддержание водного баланса грунтовых и других пресных вод в конкретных ландшафтах.

Другие публикации автора:

Три водных пути с Волги на Балтику, как реализация замысла Петра Великого

Какие хищные птицы живут в наших городах?