Вопрос взаимодействия и взаимовлияния языков в области грамматики, в особенности в отношении наиболее сложного типа взаимовлияний — субстратного, освещен значительно меньше, чем, например, вопрос о лексическом и даже более сложном фонетическом взаимовлиянии. Обычно говорится о малой проницаемости грамматического строя языка15. Это положение может быть принято только с рядом оговорок и уточнений. Прежде всего, оговорки требует уже само сравнение грамматики с лексикой как неким «эталоном» неустойчивости. Совершенно справедливым представляется высказанное по этому поводу замечание В.И.Абаева, которое уместно здесь привести: «…лексика имеет репутацию самого неустойчивого элемента языка. Действительно, нигде в языке так не распространено заимствование, как в лексике. Отсюда известное недоверие к лексике при решении генетических вопросов, в том числе и вопросов субстрата. Однако это недоверие законно только до тех пор, пока мы подходим к лексике недифференцированно. Но когда мы внимательнее изучим исторические судьбы различных слоев лексики, мы убеждаемся, что в ней есть некоторые весьма устойчивые элементы, которые по своей стойкости могут соперничать с самыми стойкими элементами фонетики и морфологии. Сюда относятся местоимения, числительные и глаголы, названия частей тела, повседневных явлений природы, термины родства, основные социальные термины. Эти слова, образующие основной лексический фонд языка, живут тысячелетия и мало подвержены заимствованию. Поэтому при решении генетических вопросов на них можно положиться так же, как на любые устойчивые структурные элементы языка» (Абаев, 1956, с. 64-65)16. По-видимому, сложность проникновения чужеязычного влияния в грамматическую сферу, как и в сферу основного лексического ядра языка, связана в значительной степени с их частотностью. Поскольку элементы грамматического строя находятся все время «в работе» (и даже в большей степени, чем всякая, даже самая употребительная лексика, кроме предельно универсальной «грамматикализованной» типа союзов, предлогов, служебных и модальных глаголов, артиклей, местоимений), заимствовать грамматические элементы, изменить грамматический строй чрезвычайно трудно. Тем не менее изменения и в грамматике происходят. Однако происходят они, — если иметь в виду прежде всего существенные, заметные сдвиги, — как правило, не тогда, когда речь идет об эпизодических или малоинтенсивных языковых контактах, а когда имеем дело с длительным и тесным взаимодействием языков, которое как раз и характерно для субстратных отношений.

15 Ср., например, следующее характерное высказывание: «Внутренний характер грамматической семантики и высокая степень ее

системной организации затрудняют иноязычное влияние на грамматику» (Мечковская, с. 389).

16 К приведенному следует добавить, что подобной же, а возможно, и большей стойкостью отличаются все слова, относящиеся к служебным частям речи, которые часто непосредственно (например, в аналитических языках предлоги) обслуживают грамматику.

Как показывает рассмотрение соответствующего языкового материала, языковые изменения, вызываемые субстратом или явлениями, близкими к нему, имеют разный характер и по-разному формируют грамматическую систему языка. Изменения идут обычно по двум линиям: материальной и (или) семантической.

Непосредственные материальные заимствования, точнее включения, грамматических элементов наблюдаются относительно редко, хотя полностью далеко не исключены. Имеются два типа материальных включений грамматических элементов: тип общего (универсального) и тип частного (специального) включения. В первом случае включаемые элементы используются как универсальное грамматическое средство, обслуживающее в одинаковой мере как заимствованные, так и исконные слова (и даже в наибольшей степени исконные, поскольку они если не количественно, то по частотности всегда в языке преобладают). Во втором случае включаемые грамматические элементы проникают только со словами суб-стратизируемого (субстратизированного) языка и на слова языка-преемника, как правило, не распространяются, а если это и происходит, то преимущественно только под влиянием того, что определенные заимствованные лексемы воспринимаются как часть лексики субстратного, языка. Таким образом, в первом случае грамматические показатели заимствуются и вводятся во всю без исключения грамматическую систему языка-преемника. Во втором случае грамматические особенности включаются в язык-преемник вместе с заимствованными словами, которым они свойственны. В результате этого в языке возникает что-то, напоминающее «язык в языке»: с одной стороны, основная масса лексических элементов, по отношению к которым применяются правила грамматики, составляющей основу языка и той языковой семьи (группы), к которой язык относится, с другой, в нем же существуют лексические элементы, как правило, старой (предыдущей) языковой традиции, языка, которым до того пользовались. Эти включенные лексемы сохраняют грамматические особенности предыдущей языковой традиции, первого языка, не подчиняясь, как обычно бывает, грамматике второго языка.

Примером первого случая, когда заимствование грамматических элементов не ограничивается заимствованной лексикой, а распространяется на весь язык в целом, является алеутский медновский диалект. В отличие от беринговского и других диалектов алеутского языка, где сохраняются полностью исконные грамматические показатели, здесь в систему глагола были включены русские грамматические показатели, что следует объяснять с социо- и этнолингвистической точки зрения тесными взаимными контактами носителей алеутского и русского языков, а с точки зрения чисто лингвистической — большей сложностью алеутской грамматической системы. В связи с этим алеутская глагольная флексия была заменена русской, ср.:

Беринговский диалект

аwа-ку-к аwа-ку-х’ т аwа-кух’ аwа-кус’ аwа-кух’т-хичих

Настоящее время «работаю» «работаешь» «работает» «работаем» «работаете»

Медновский диалект аба-ю

аба-ишь

аба-ит

аба-им

аба-ити

айгал-лака-с

аwа-на-х

Отрицательная Форма (настоящего времени)

«мы не идем»

Прошедшее время I «работал»

ни-айгала-им.

аба-л

Прошедшее время II

аwа-майа-на-х «сейчас работал» аба-майа-л

Будущее время I аwа-н’ан-анах «будет работать» будет абать…

Повелительное наклонение

Положительная форма

аwа-да «работай!» аба-й и т.п.17

Приведенный пример заимствования глагольной флексии (как и вообще грамматических показателей словоизменения) относится, несомненно, к числу довольно редко наблюдаемых в языке. К тому же он не является совершенно показательным («чистым») как пример именно субстрата, скорее всего, в данном случае речь идет о процессе включения суперстратных элементов, так как русский язык на Алеутских островах — это язык пришельцев, а не местного населения, и должен рассматриваться в качестве суперстрата алеутского. Однако, поскольку процесс формирования подавляющего большинства языков в своих истоках уходит в глубину веков и даже тысячелетий, отмеченный тип заимствования принципиально важен, так как не исключено полностью, что при возникновении некоторых из ныне существующих языков в них таким же образом могли быть включены и субстратные (в настоящее время уже не распознаваемые) элементы. В связи с этим интересно остановиться более подробно на приведенном примере включения грамматических элементов. Обращает на себя внимание, в частности, то, что в данном случае заимствуется только флексия (в том числе временная), словообразовательные же показатели (конкретно морфема -майа-, показатель прошедшего II) сохраняются, хотя обычно наблюдается противоположное явление: частичное заимствование словообразовательных элементов при сохранении флексии. Другой особенностью заимствования грамматических показателей (флексии) является то, что, как и в сфере лексических заимствований, грамматические заимствования (включения) касаются только части системы, здесь глагольной. При сплошном заимствовании (см. пример выше), особенно где речь идет о грамматике, следовало бы, очевидно, говорить уже не о включении (или заимствовании), а о переходе на другой язык. В данном случае речь шла о том, чтобы лицам, усваивавшим новый для них язык, облегчить этот переход, в связи с чем в той части грамматической системы (глаголе), которая была для них особенно сложна, они сохранили свою флексию, заменив ею флексию усваиваемого языка.

17 Данный пример заимствован из работы: Меновщиков Г.А. Алеутский язык // Языки народов СССР: В 5 т. — Л., 1968. — Т. 5. — С. 405.

Судя по другим примерам включения флексии (ср. перенесение окончания 1-го и 2-го л. ед. числа у глаголов настоящего времени из болгарского в меглено-румынс-кий, приводимое у У.Вайнрайха: аfl-u-m «я нахожу», аfi-іs «ты находишь» вместо аflu аflі) (с. 64), случаи материального заимствования флексии не так уж редки, хотя, несомненно, количественно уступают известным примерам материального заимствования лексики, в особенности не относящейся к основному лексическому ядру языка. Правда, следует сразу же заметить, что все приведенные примеры не относятся к субстратным (в случае алеутского диалекта речь идет скорее о включении суперстрат-ного характера, в меглено-румынском — адстратного типа), однако это отсутствие чисто субстратных фактов можно объяснить не столько принципиальной невозможностью субстратного включения данного типа, сколько малой степенью исследованности субстратных явлений в целом, из которых многие как относящиеся к чрезвычайно древним, доисторическим эпохам еще не могли быть замечены и исследованы наукой. По-видимому, приведенные примеры следует пока рассматривать в большей степени не как аргументы в пользу существования субстратных включений грамматических элементов (флексии), а как явления, допускающие предположение об их принципиальной возможности, как сигналы о необходимости дальнейших углубленных исследований в этом направлении, которые дадут возможность окончательно подтвердить подобное предположение (и в то же время установить степень его распространенности) или полностью его опровергнуть. На нынешней степени иссле-дованности больше оснований для предположений о том, что подобный тип субстратных включений в принципе возможен, хотя и не принадлежит к особенно распространенным явлениям. Очевидно, конкретная возможность реализации данного явления зависела не только (и не столько) от чисто языковых, сколько от социолингвистических факторов. В том случае, когда контакт субстратизировавшегося языка и языка-пре-емника происходит в условиях, способствовавших лучшему сохранению субстратных элементов (среди прочих одной из важных предпосылок этого была полная изолированность языка-преемника от родственных языков), складывались обстоятельства, благоприятствующие закреплению субстратных элементов, в том числе и грамматических, с особенным трудом проникающих в язык. В тех случаях, когда такие условия отсутствовали, не могли в достаточной степени закрепиться даже элементы наиболее легко включаемые, лексические.

Таким образом, хотя явление образования субстрата своей основной причиной имеет во многом сходные социолингвистические факторы и обстановку, однако в дальнейшем на стойкость субстратных элементов, на их больший или меньший удельный вес в языке сильно влияют как конкретная ситуация образования субстрата, так и обстоятельства, сопутствовавшие дальнейшей истории языка-преемника (уже после исчезновения языка, ставшего его субстратом, и окончательного включения в него сохранившихся субстратных элементов). Предполагаемые случаи включения в язык-преемник материальных грамматических элементов субстратного языка требовали, безусловно, наиболее благоприятных условий, к которым надо в первую очередь отнести: длительность контакта между (будущими) языком-преемником и языком-субстратом; отсутствие выравнивающего воздействия со стороны какой-либо влиятельной нормы, исходящей от той части языка, которая связана с языком-преемником, но находится вне контакта с языком-субстратом; длительное отсутствие каких-либо контактов языка-преемника с родственными языками, которое бы помешало включению грамматических субстратных элементов.

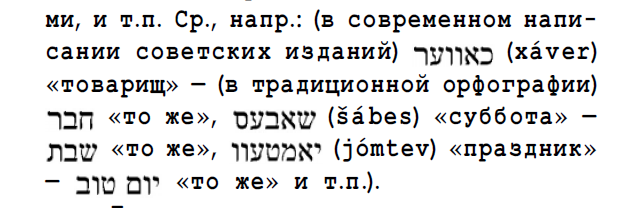

Наблюдается и другой тип включения материальных грамматических элементов, когда грамматические показатели флексии остаются связанными только с заимствованными элементами, с которыми исходно сочетались и употреблялись. Таким образом, если в первом случае грамматическое заимствование приобретает универсальный характер, хотя, возможно, отправной точкой для него является заимствованная лексика, вместе с которой пришли и заимствованные грамматические элементы, первоначально употреблявшиеся только с ней, то во втором случае заимствованные грамматические элементы включаются в язык вместе с заимствованной лексикой и при ней, как правило, только и употребляются. Следовательно, возникает ситуация, при которой в языке одновременно функционируют две грамматические системы — одна основная, исконная для языка (она наиболее универсальна, поскольку обслуживает большинство лексических элементов, относящихся ко всем частям речи), другая заимствованная, включенная из другого языка вместе с лексикой, при которой она употреблялась. Общим у этого типа материальных грамматических заимствований с предшествующими является то, что, как и при заимствованиях (или включениях) вообще, заимствованные грамматические элементы составляют только часть общей грамматической системы языка, причем находящуюся в явном меньшинстве по сравнению с преобладающей исконной частью грамматических элементов. Подобную ситуацию находим в еврейском (идиш) языке18, где элементы, включенные из иврита (древнееврейского языка), — прежде всего это относится к именам существительным — сохраняют здесь целый ряд своих грамматических особенностей: 1) образование множественного числа, получающего вместо немецких (западногерманских) по происхождению показателей множественности соответствующие древнееврейские (семитские): (для мужского рода) — im, напр. хusim «чувства» (ед. ч. хus), хаdosim «месяцы (календарные)» (ед. ч. хojdes), хаvejrim «товарищи» (ед. ч. хaver), — иногда, правда, тот же показатель получают и некоторые слова недревнееврейского происхождения, но, очевидно, как результат того, что они могли быть заимствованы ивритом и употребляться в нем (ср. doctojr-im «доктора (врачи)» от ед.ч. dokter; но doctor-n «доктора (как ученая степень)» при ед.ч. doktor); (для женского) -es, напр. хojves «долги» (ед.ч. хоjv), mаton-еs «подарки» (ед.ч. mаtonе), soxntes «соседки» (ед.ч. soxntе); 2) закономерное чередование гласных в основе при образовании множественного числа, напр.: meхaЬer «автор» — mехaЬrim «авторы», mizbejex «алтарь, жертвенник» — mizbejxes «алтари, жертвенники», malех «ангел» — malOxim «ангелы», nOzir «аскет» — nezirim «аскеты», рorес «барин» — ргicim «баре», mаjxl «блюдо (кушанье)» — mаjxOlim «блюда», kos «бокал» — kojses «бокалы», ganev «вор» — ganOvim «воры», sOjne «враг» — sOnim «враги», Soliex «гонец» — Selixim «гонцы», balebOs «господин (хозяин)» — balebatim «господа (хозяева)» и т.п.;

3) употребление слов древнееврейского происхождения в случае образования от них сложного слова в особой композитной конструкции изафета (status constructus) с определяющим после определяемого (а не наоборот, как в сложных словах германского происхождения), напр.: bnеj-dor «сверстники» (букв. «сыновья-поколение (= поколения)», — ср. bonim «сыновья» (форма обычного мн. числа), dоr «поколение»; хахmеj-jovon «мудрецы Греции (греческие мудрецы)» (букв. «мудрецы — Греция»), — ср. хахomim «мудрецы» (форма вне сложного слова), рnеj-hoir «отцы города» (букв. «лицо-город (= города)»), — ср. рonеm «лицо» и т.п. Пример употребления ивритских грамматических показателей при словах ивритского происхождения в идиш также не является вполне типичным в качестве иллюстрации к ныне известным случаям субстрата, поскольку иврит представляет собой по отношению к языкам неивритского происхождения, использовавшимися евреями (и еврейским языком) (ср., в частности, греческий, арамейский, арабский, испанский (> ладино, эспаньоль), немецкий (> идиш) и под.), скорее интерстрат, чем субстрат. Однако сам автор термина интерстрат (Занд, с. 223-224), рассматривая иврит в целом как интерстрат на протяжении всей истории его существования от времени, когда он впервые был вытеснен одним из обиходных языков евреев (очевидно, арамейским), до его возрождения в XX в., находит возможным рассматривать его элементы, включенные в тот или иной из языков евреев (> еврейских языков), возникавших в разные исторические периоды, в качестве субстрата по отношению к каждому из упомянутых языков. Следовательно, все же есть полное основание (и даже необходимость), говоря о разных формах грамматических включений субстратного происхождения, упомянуть и эту. Однако специфика данного типа субстратного включения, с социолингвистической точки зрения, состоит в том, что данный субстратный язык, обладая высоким традиционным авторитетом, — что отразилось, в частности, в его продолжавшемся употреблении уже как омертвевшего в религии и письменности (в праве, науке, официальной и частной переписке и т.д.), — не исчез бесследно, растворившись в языке-преем-нике, а продолжал использоваться, правда, не в быту и повседневной жизни, а с ограниченным кругом достаточно важных функций, например, как язык религии. Это не позволило языку, хотя и ставшему субстратом языка-преемника, полностью омертветь, что проявлялось в его частичном функционировании, показателем этого была и активность его грамматических элементов. В связи с этим данные субстратные элементы сохраняли определенную функциональную активность, что и вызвало их грамматическую автономность, сохранение своей грамматической специфики в рамках языка-преемни-ка. Это дает основание говорить о том, что в данном случае субстратизировавшийся язык не полностью завершил процесс своей суб-стратизации. Вследствие этого возникла как бы ситуация «языка в языке», существование в языке-преемнике частичной самостоятельной жизни языка-субстрата, сохранившего в какой-то степени (как свидетельство этой жизни) свою собственную грамматику. По-видимому, достаточно оправданно рассматривать данную особенность субстрата как отражение частично сохранившегося двуязычия. В случаях наиболее чистой субстратной ситуации, когда субстратный язык полностью выходил из употребления, этому, вероятно, предшествовала грамматическая унификация всех лексических элементов обоих языков — языка-преемника и языка-субстрата: все они начинали употребляться независимо от своего происхождения только с грамматическими показателями языка-преемника. В данном случае, поскольку суб-стратизация оказывалась неполной, т.е. незавершенной (язык-субстрат продолжал употребляться как язык письменности, религии, науки, т.е. значительной части национальной культуры), а вследствие этого имелась традиция употребления грамматики языка-субстрата и сознанием достаточно четко выделялись ее элементы, сохранялось в какой-то степени и пользование лексическими элементами иврита согласно связанным с ними грамматическим правилам, а вместе с тем и материальное проявление этих правил, материальные грамматические элементы. Можно полагать, что ситуация идиш (а видимо, также других языков евреев, как арамейский (в Иудее), таджикский (у бухарских евреев), или сформировавшихся из них еврейских языков, таких, как ладино, или эспаньоль (у части евреев-сефардов) и т.п.), не является полностью уникальной. На это указывает пример других хорошо известных языков, где существовавшее в определенный период двуязычие исчезло и язык, включенный в другой, активно функционирующий, вышел из употребления. Однако ввиду продолжающегося или продолжавшегося длительное время пользования включенным языком также самостоятельно в качестве языка религии и культуры, он сохранил не только свои лексические элементы, но и свойственную им грамматику. Одним из ярких приме -ров подобного положения является, в частности, персидский язык (фарси) в своих арабских элементах. Как известно, современный персидский язык насыщен очень большим количеством арабизмов. Своеобразие этих арабизмов (в отличие, например, от романизмов английского языка или славянизмов румынского) заключается в том, что, помимо чрезвычайно большого числа лексических элементов арабского происхождения, что характерно для любого языка, испытавшего сильное влияние со стороны другого, здесь существует целый ряд особенностей чисто грамматических, заимствованных вместе с арабской лексикой. Число этих грамматических заимствований, их вес (если не в количественном, то в качественном отношении) настолько значительны, что всем изучающим современный литературный персидский язык приходится, в сущности, изучать одновременно с персидским основы грамматики арабского языка. На это обстоятельство указывают даже наиболее краткие пособия по изучению персидского языка, — ср.: «Не раз уже … мы указывали на то, что персидский язык, особенно газетный и литературный стиль речи, переполнены заимствованиями из арабского языка… Тому, кто серьезно занялся персидским языком, хотя бы и с целями чисто практического его использования, с целями, чуждыми каких бы то ни было научных стремлений, — все равно не избежать и следующего этапа ознакомления с арабизмами: изучения какого-нибудь из кратких курсов грамматики арабского языка и приобретения навыка в грамматическом разборе и чтении арабского прозаического текста. Без этого он будет оставаться недоучкой, всегда рискует не понять какое-нибудь место в газетном тексте и особенно в официальных юридических документах и будет до крайности стеснен и неловок в употреблении арабизмов в своей устной речи» (Жирков, с. 167). Так, от арабских глагольных корней в персидском языке, так же как и в арабском, образуется целый ряд производных (т. наз. пород), в большинстве случаев ограничивающихся девятью породами. Напр.: от корня ф-р-q (основное значение «разделять») могут быть образованы следующие формы: I порода фaрq «разделение, разница, пробор (волос на голове)»: II) ферqa «отдел, фракция»; III) фареq «разделяющий»; IV) фераq «разлука»; V) тaфрuq «разделение»; VI) мофaрреq «разделитель»; VII) мофареq «разлучающийся»; VIII) мофарaqaт «разлучение»; IX) енфераq «разлука». Примерами персидских изафетов, созданных по арабскому (семитскому) образцу и из арабских лексем сложных слов, являются изафеты со включением слов hосн «красота», су’ «скверность», ’aдaм «отсутствие», — ср.: hосн-е’ хедмат «заслуга (букв. красота службы (-а)», су’-е тaфаhoт «недоразумение (букв. скверность взаимного понимания (-ое -ие))», ’aдaм-е ета’aт «непослушание (букв. отсутствие послушания (-е))». Принцип сохранения автономности грамматической системы, ее использования проявлял себя, следовательно, в тех случаях, когда мертвый или, в сущности, ставший действительно мертвым в данном обществе (или для данного общества) язык сохранял в нем все-таки определенную жизненность, т.е. употреблялся, правда, с ограниченным кругом функций. Эти функции, что следует особенно подчеркнуть, хотя и не относились к быту, повседневной жизни, являлись тем не менее важными для данного общества, будучи связанными с его духовной жизнью, идеологией, религией, теми наиболее высокими функциями языка, которые делали его сакральным, священным (ср., например, обычное название иврита у евреев в период его «омертвения» — Iе sоn hаqqоdеs «священный язык (букв. язык святости)». Из этого обстоятельства вытекало два других: 1) данный язык как священный (особенно в средние века, когда в духовной жизни безраздельно господствовала религия) был предметом обязательного обучения, прежде всего мужчин, что делало его знание довольно распространенным и (или) — что еще более важно — высоко ценившимся явлением; 2) поскольку данный язык считался сакральным, требовалось особенно бережное отношение к нему, его безупречное знание, защищающее его от искажений, а отсюда вытекала необходимость его максимально точной, вполне идентичной цитации, неизбежно предполагавшей как точность воспроизведения его фонетики, так и его грамматических показателей. Нечто подобное наблюдаем в латинской поэзии, где греческие слова (в частности, имена) сохраняют особенности греческого склонения, — ср.: аёr (nom. sing.) «воздух» — аёгa «воздух» (асc. sing.) при обычном лат. аёrеm; nоm. рluг. hеmеrоdromoe (от hеmеrоdromus «бегун, гонец, вестник») (обычное лат. hemerodromi), metamorphosis «превращение» den. рluг. metamorphoseOn «превращений») и т.п. Со сходным явлением имеем дело также в немецком церковном языке, где уже в немецких религиозных текстах под влиянием того, что перед тем в течение ряда веков сакральные тексты были латинскими, имена, выступающие в Библии (в частности, в Новом Завете), сохраняют латинскую флексию, — ср. im Namen Kristi (gen. sing.) «во имя Христа», in Cristo (dat. sing.) «во Христе», еr rief Раulum (асc. sing.) «он призвал Павла» и т.п. (SchOnf elder, S. 65). Несмотря на ряд расхождений, всюду в приведенных примерах выступает существенная, объединяющая данные факты черта: во всех случаях речь идет о неупотребляемом в быту (и в этом смысле «мертвом» для данного общества, независимо от того, был ли он действительно мертвым вообще или только применительно к рассматриваемому социуму), однако одновременно священном, сакральном для общества языке. Таковым был (или и до сих пор является) иврит для евреев, пользовавшихся в повседневной жизни языком идиш, западногерманским по происхождению; арабский, язык Корана и других священных книг мусульманской религии, для персов, пользовавшихся (и пользующихся) в повседневной жизни персидским языком (фарси), индоевропейским языком иранской группы; греческий для римских поэтов и, по-видимому, жрецов (поскольку греческая религия и мифология в Риме фактически слилась с религией римлян и стала ее неотъемлемой, причем особенно важной частью), которые в повседневной жизни пользовались латынью, языком с другой грамматической системой; латинский язык для немцев, пользующихся немецким, германским, но ввиду распространения у них христианской римо-католи-ческой религии, употреблявших как язык религии латинский. Следовательно, рассмотренное явление было распространено (и частично сохраняется до сих пор) довольно широко, причем выходит далеко за рамки явлений, характерных только для субстра

языкового субстрата 187та. Тем не менее, поскольку оно наблюдается и среди постивритских еврейских языков, где иврит (с определенными оговорками) может рассматриваться в качестве субстрата для каждого из данных языков, есть все основания считать, что в определенных случаях контакт языка-преемника с языком-субстратом мог приобрести и подобную форму. Как видно из рассмотренных иллюстраций, необходимым социолингвистическим условием данного вида влияния грамматической системы языка-субстрата, влияния настолько сильного, что она в значительной степени сохраняла свою автономность (возможность сохраняться вместе со связанными с ней лексемами), являлся высокий авторитет языка, ставшего субстратным, и сохранение им важных, связанных с сакральными, религиозных функций. Ввиду того, что далеко не все случаи субстрата открыты и изучены (не исключено, что многие из них выступают еще имплицитно), можно ожидать, что в дальнейшем будут обнаружены и другие примеры подобного автономного включения частей субстратной грамматической системы. Что касается примера иврита, включаемого в ткань идиомов, употребляемых евреями и иногда приобретавших статус самостоятельных языков, то, несмотря на то что хронологически иврит как лингвистическое образование, на которое наслаивался другой позднейший язык, напоминает собой субстрат, по своей высокой социальной (и социолингвистической) функции он больше похож на суперстрат. Однако, поскольку суперстратная ориентация иврита являлась чем-то вторичным, было бы точнее характеризовать его в качестве вторичного суперстрата, т.е. суперстрата, преобразованного из субстрата в силу своей социолингвистической роли. Ср. подобную же роль вторичного суперстрата у шумерского языка в культурной и сакральной функциях по отношению к аккадскому, — что отразилось и в соответствующих включениях, — который, наслоившись на шумерский язык и вытеснив его, в целом включил его в себя как субстрат (ср.: Ткаченко, 1975, с. 19).

18 Приведенные далее примеры взяты (в принятой ныне латинской транскрипции) из книги: Русско-еврейский (идиш) словарь / Под ред М.А.Шапиро, И.Г.Спивака и М.Я.Шульмана. — М.: Рус. яз., 1984. — 720 с. и, в частности, из помещенной в ней статьи: Фалькович Э. О языке идиш. — С. 666-715. Следует указать на фонетическое отличие иврита, включенного в идиш, от иврита, употребляемого в Израиле, что объясняется тем, что в основе первого лежит язык ашкеназийских (немецких) евреев, а второго — сефардийских (испанских) евреев.

В случаях возможного материального взаимодействия субстратной грамматической системы с грамматической системой языка-преемника, рассмотренных до сих пор, речь шла, как правило, о включении материальных показателей языка-субстрата в грамматическую систему языка-преемника, включении полном, распространяющемся на всю лексику без различия ее происхождения, или частичном, автономном, не выходящем, обычно, за пределы заимствованной лексики, когда материальные грамматические показатели импортируются вместе с лексикой, связанной с ними, и за пределы этой лексики преимущественно не выходят.

Особое место занимают те примеры грамматического воздействия языкового субстрата на язык-преемник, которые иллюстрируют упрощение грамматической системы подвергнувшегося подобному воздействию идиома. Один из подобных типов воздействия обнаруживается в ливском диалекте латышского языка19. Причиной установления в постливских говорах латышского языка единой для каждой глагольной парадигмы формы, употребляющейся во всех лицах (различение их осуществляется с помощью личных местоимений), исследователи латышского языка (Rudzitе, 1р. 231) считают сильное начальное ударение, характерное для ливского языка и сохраненное его носителями при переходе их на латышский язык, которое вызвало отпадение конечных гласных, являющихся личными окончаниями, а тем самым и полное формальное совпадение личных форм глагола,— ср.: (ед. ч.) 1) еs ^s (< ^su) «я читаю»,

2) tu las (< lasi) «ты читаешь», 3) vinc (литер. vins) las (< lasa) «он читает»; (мн. ч.) 1) mes las (< lasam) «мы читаем»,

2) jUs las (< lasat «вы читаете», 3) vin (< литер. vini) las (lasa) «они читают»;

19 Следует сразу же заметить, что ссылка на диалект не дает основания ограничивать применимость рассматриваемого явления только диалектными рамками. Очевидно, в принципе то, что в данном случае относится к диалекту, может быть отнесено и к языку-преемнику субстрата, тем более, что здесь, если, с одной стороны, речь идет об одном из латышских диалектов, то, с другой, имеем дело с почти всем ливским языком. Как известно, подавляющее большинство ливского населения перешло к настоящему времени на латышский язык, только небольшая его часть, преимущественно люди старшего поколения, в Курземе (Курляндии) сохраняет до сих пор ливский язык.

(ед. ч.) 1) еs сеl «я поднимаю»: 2) tu сеl «ты поднимаешь», 3) vinc // vis cel «он поднимает»; (мн. ч) 1) mes сеl «мы поднимаем», 2) jUs cel «вы поднимаете», 3) vin се1 «они поднимают». Подобное формальное совпадение между личными формами в (пост)-ливских говорах латышского языка наблюдается также в других временах глагола (прошедшем и будущем) (Rudzlte, 1р. 231, 234-236, 237-239). Безусловно, основной толчок, давший начало развитию подобного формального совпадения личных форм глагола в (пост)ливских латышских говорах, исходил от ливского языка с его фонетикой. Однако, по-видимому, нельзя недооценивать и фактор внутреннего латышского развития, который мог в какой-то мере облегчить подобное выравнивание. Дело в том, что в латышском языке, как известно, в ходе внутреннего развития языка полностью совпали формы 3 лица единственного и множественного числа. До некоторой степени это, с одной стороны, могло облегчить унификацию остальных форм (их в латышском языке осталось меньше, чем в других индоевропейских языках, в частности, славянских), с другой, формальное с психолингвистической точки зрения совпадение двух из личных форм могло способствовать (индуцирующее воздействие аналогии наиболее распространенных личных форм, употребляемых в повествовании) развитию того, что стимулировалось самим фонетическим строем субстратного языка.

Из приведенных выше данных вытекает, что материальные заимствования грамматических элементов из субстратного языка (как результат главным образом социолингвистических обстоятельств) и материальные преобразования его грамматического строя, его упрощение (как следствие преимущественно внутриязыкового воздействия субстратного языка, его фонетики и акцентологии) отнюдь, видимо, не были чужды контактам субстратного типа. Однако подобные типы чисто материального воздействия субстратного языка на язык-преемник, надо полагать, не принадлежали при такого рода контактах к числу наиболее распространенных, типичных. Этому препятствовало, вероятно, уже положение субстратных языков, для которых наиболее характерным является момент определенной социальной деградации, тяготение к нижним, а не верхним слоям стратификации языковых явлений. Поэтому ситуацию, при которой язык-субстрат мог навязать грамматике языка-преемника какую-то часть материальных показателей своей грамматической системы, предполагающую определенную социальную значимость субстратного языка, трудно представить как типичную для языка-субстрата. Очевидно, подобная ситуация могла оказаться возможной только в том случае, когда социолингвистическое положение языка-преемника и языка-субстрата при известном превалировании первого не представляло собой чего-то вполне стабильного, что давало возможность временного или частичного равновесия (или даже перевеса) языка-субстрата по отношению к языку-преемнику. Видимо, подобная ситуация могла возникнуть скорее всего в патриархально-родовом обществе, где, например, длительное время могли существовать и взаимодействовать отдельные по своему лингвистическому происхождению языки мужчин и женщин (ср. классический пример аравакского и карибского языков у одного из индейских племен Карибского бассейна). Характерно, что и в случае алеутского языка о. Медного речь, очевидно, также шла о носителях русского языка (скорее всего мужчинах) и алеутах (скорее всего женщинах), поскольку в отдаленные полярные области на промысел морского зверя и рыбную ловлю из русских в прошлом отправлялись только мужчины. Следовательно, и в данном случае речь идет о явлении, развившемся в условиях общества, живущего патриархально-родовым строем. Очевидно, именно здесь при наличии двух разнящихся типов языков у мужской и женской части общества, у каждой своего отдельного, и могли сложиться наиболее благоприятные условия для подобных описанным материальных заимствований из субстратного (суперстратного) языка.

В тех случаях, когда грамматические (словоизменительные) особенности включались в систему языка вместе с заимствованной (по-видимому, нередко и субстратной) лексикой, речь шла не о полном отмирании языка, включаемого в язык-преемник. Отмерев и выйдя из употребления как обиходный разговорный язык, он сохранялся в целом ряде традиционных высоких функций (как язык религиозного культа, традиционной национальной культуры и литературы, национальных обычаев и обрядов, национального права, официальных документов и переписки и т.п.). Это вызывало необходимость в его изучении и усвоении и способствовало тому, что этот язык не только включался в язык-преемник, но как известный, к тому же обладающий высоким авторитетом, священный (сакральный) язык сохранял, как правило, частично и свою грамматику, что было связано не только с тем, что эту грамматику хорошо знали, а и со священностью языка, требовавшей максимального соблюдения его правил и не позволявшей поэтому «вульгаризировать» язык, смешивая его с языком, хоть и повседневного общения, но считавшимся более низким. Ср. отражение этого отношения к языкам у евреев, где длительное время идиш именовался «жаргоном», а иврит «священным языком». Характерно, что подобная автономность отмершего, но традиционно сохраняемого языка отразилась даже в орфографической традиции того же идиша: в то время, как слова германского, славянского, романского и другого происхождения, не связанные с библейской традицией, писались и пишутся здесь согласно новой, созданной для идиша орфографии, слова, связанные с религиозной традицией (как правило, ивритского (древнееврейского, геб-райского) и арамейского происхождения), писались (а в большинстве зарубежных стран и до сих пор пишутся) в соответствии с их традиционной орфографией в иврите, т.е., например, в отличие от идиш без специального обозначения гласных, зато с передачей на письме не произносимых в идише различий между согласны

Подводя итоги всем рассмотренным выше возможным видам материального воздействия грамматической системы субстратного языка на язык-преемник, следует отметить, что они (за исключением грамматических преобразований, вызванных чисто фонетическими причинами) относятся к случаям скорее всего ограниченным, т.е. сравнительно менее типичным, чем обычно наблюдаемые грамматические изменения, связанные с воздействием субстрата.

Наиболее типичным видом грамматических изменений (и преобразований) в языке-преемнике, вызванных влиянием со стороны субстратного языка, необходимо признать все же не материальные, а внутренние, семантические изменения. В этом случае язык-преемник, используя свои материальные возможности, отражает с их помощью грамматические особенности языка-субстрата. С точки зрения грамматических форм, показатели языка-преемника, таким образом, сохраняются в неизменном виде или если изменяются, то в направлении своей закономерной, предопределенной основной генетической (несубстратной) линией эволюции. Однако целый ряд материальных грамматических элементов используется уже не согласно исходной парадигматической схеме, а как бы калькируя грамматическую систему субстратного языка, по крайней мере в некоторых ее моментах. В этих случаях, например для передачи отсутствующих в языке-преемни-ке грамматических значений и оттенков, могут использоваться ставшие дублетными парадигматические формы. Так, в русском языке, как и в ряде славянских языков, в результате разрушения двух отдельных типов склонения существующих u-основ и о-основ (преимущественно первого из них) и их смешения возникла в парадигме мужского рода 2-го склонения дублетность окончания родительного падежа -а и -у. В разных славянских языках эта дублетность была использована по-разному, но нигде, кроме русского языка, она не была применена так же, как в нем, для передачи двух оттенков значения: если с окончанием -а в русском языке связано чисто генитив-ное значение (цена чая), то с окончанием -у у существительных с вещественным значением связывается семантический оттенок партитивности, функциональной передачи для части чего-либо (стакан (чашка) < достать, принести > чаю). Для передачи этих значений в прибалтийско-финских языках употребляются два специальных падежа, генитив и партитив, имеющие каждый для передачи этих значений (функций) специальную форму (ср. эст. tее hind «цена чая» — tееd sааmа «получить чаю»). Поскольку в других славянских языках ничего подобного не встречается, а среди носителей русского языка значительную часть составляют люди, имевшие предками носителей финно-угорских языков, в том числе прибалтийско-финских, можно полагать, что данное явление возникло в русском не без влияния грамматической семантики данных финно-угорских языков. Люди, привыкшие мыслить грамматическими категориями этих языков в период двуязычия, неволько тяготели к передаче данных грамматических значений и в славяно-русском языке, для чего и могли воспользоваться двойственностью славяно-русских форм, из которых форма с окончанием -а была применена для передачи генитивной функции, а форма с окончанием -у для отражения партитивного значения. То, что эти значения оказались в русском языке свойственными только 2-му склонению имени существительного, причем лишь в мужском роде у именно данной парадигмы, может объясняться, помимо прочего, еще и тем, что двуязычие и его следы особенно сильно проявлялись в то время, когда началось усвоение славяно-русского языка. В это время славянизировавшееся финно-угорское население, не знавшее в своем языке грамматического рода, в первую очередь усваивало как наиболее нейтральный мужской род (ср. в эрзя-мордовском использование в заимствованных из русского прилагательных именно формы мужского рода: родной литература «родная литература» и под.). В связи с этим именно в мужском роде с наибольшей полнотой отражалась грамматическая семантика первого (субстратного) финно-угорского языка. В связи с тем что прибалтийско-финские языки с их грамматикой (и соответственно грамматической семантикой) могли оказать влияние в качестве субстратных только на севернорусские, исходно новгородские говоры, данное же явление отмечается и в среднерусском диалекте и основанном на нем литературном языке, наиболее обоснованно объяснять данный факт влиянием субстратного финно-угорского мерянского языка, территория которого в основном совпадала с территорией формирования среднерусского диалекта. Об особой близости мерянского языка к прибалтийско-финским говорит характерный факт: единственным финно-угорским этносом, на который восточные славяне (прежде всего, новгородские словене) распространяли этноним чудь, помимо прибалтийских финнов (финнов, эстонцев, карел, вепсов, ижорцев, водян, ливов) была только меря. Очевидно, это объяснялось, прежде всего, особенностями их языка, особенно близкого к прибалтийско-финским, хорошо знакомым новгородцам. Следовательно, наличие данной черты, чуждой остальным славянским языкам и в то же время свойственной части финно-угорских, можно с наибольшей вероятностью объяснять воздействием мерянского или прибалтийско-финского субстрата.

По-видимому, того же субстратного происхождения (мерянского и (или) прибалтийско-финского) другая черта русского склонения (тоже 2-го склонения мужского рода), основанная на подобной дублетнос-ти русских деклинационных форм, в данном случае предложного (местного) падежа. Как известно, в русском языке в этом падеже возможны два окончания, подударное -у (в лесу, в саду) и безударное -е (в лесе, в саде). Здесь также проявляется типологическое сходство русского языка (чуждое остальным славянским языкам) с финно-угорскими, прибалтийско-финскими и, по-видимому, мерянским. В ряде финно-угорских языков различаются внешнеместные и внут-риместные падежи. В частности, характерны они для прибалтийско-финских языков и, очевидно, мерянского. Видимо, в связи с влиянием меряно-русского двуязычия и ме-рянского субстрата эти оттенки значения возникли и в русском литературном языке. Например, в предложении «В этом лесе нет ничего интересного» речь идет о лесе в целом, о взгляде на лес извне, в связи с чем фраза приблизительно равна по смыслу другой «у этого леса нет ничего интересного». В предложении «В этом лесу нет ничего интересного» речь идет уже не о лесе в целом, не о взгляде на него извне, а о том, что есть внутри леса, — о растущих в нем растениях, водящихся в нем зверях и т.п. Эти фразы вполне сопоставимы с их эстонскими соответствиями: Sellel metsal ei ole midagi huvitavat (адессив) «У этого леса (« В этом лесе) нет ничего интересного» — Selles metsas ei ole midagi huvitavat (инессив) «В этом лесу нет ничего интересного». Ср. также рус. «В этом саде (« у этого сада) есть что-то очаровательное» — «В саду есть беседка» и эст. Sellel aial on miski hurmav (адес-сив) — Selles aias on lehtla (наст. изд., с. 69). Следовательно, в области грамматики наиболее характерным бывает не столько материальное, сколько семантическое влияние субстрата. Двуязычные лица, привыкшие к грамматической системе своего первого (впоследствии субстратного) языка, невольно переносят его черты в грамматику второго языка, используя те возможности его материальных грамматических элементов (в частности, их дуб-летность, вариативность), которые позволяют с помощью материальных грамматических средств второго языка выразить грамматическую семантику первого (передаваемую с помощью совершенно других по происхождению материальных средств).

191

Те же в общем субстратные свойства в принципе наблюдаются в осетинском языке, где при отсутствии материального вклада со стороны субстратного иберийско-кавказского языка в области грамматики обнаруживается явное влияние со стороны его грамматической семантики. Эту особенность отмечает один из выдающихся исследователей осетинского языка В.И.Абаев: «Морфология слывет весьма устойчивой, консервативной стороной языка, которая не поддается не только заимствованию, но и влиянию субстрата. Здесь следует разобраться. Под морфологией можно понимать, с одной стороны, совокупность материальных элементов, из которых, как из строительного материала, строится морфологическая система, с другой стороны, — самую эту систему, ее архитектонику, структуру, модель. В осетинском… нет сколько-нибудь заметного вклада из кавказких языков в материальный инвентарь морфологии. Видимо, эта сторона действительно мало проницаема для субстрата. Другое дело — модель морфологической системы. Здесь кавказский субстрат, несомненно, оказал влияние, и прежде всего на систему склонения. Осетинское склонение, агглютинативное, девятипадежное, полностью выпадает из схемы склонения в иранских языках. В этом отношении осетинский противостоит всем остальным иранским языкам. В древнеиранском было восьмипадежное склонение, но оно было флективным, и в нем был только один локативный падеж. В осетинском же выработалось пять падежей локативного значения. Еще разительнее выступает своеобразие осетинского, если сравнить его с новоиранскими языками. В последних склонение либо вовсе утрачено, либо представлено лишь двумя-тремя падежами субъектно-объектного значения. Все, что отличает осетинское склонение от иранского, сближает его со склонением в кавказских языках восточной и южной группы: агглютинация, многопадежность, развитие локативных падежей. Особенно велика близость со склонением в языках вейнахской группы. При этом поучительно, что строительный материал (показатель множественности, падежные окончания), насколько его удается разъяснить, — целиком иранский» (Абаев, 1956, с. 68).

Так, конкретно формант отложительного падежа мог возникнуть, как полагает

В.Миллер, из форманта иранского родительного падежа а-основы (Миллер, с. 19). Местный внутренний надеж восходит, видимо, к местному падежу древнеиранского происхождения. Местный внешний падеж (ср.: сжр-ыл «на голове») возник, вероятно, из сочетания существительного с послелогом *val «над, на», связанным этимологически с др.-ар. uраri «через, над, на» (Миллер, с. 81). Таким образом, и в осетинском, как это было видно и на примерах из русского языка, новообразования в морфологической структуре (по сравнению с исходным праязыковым состоянием), возникшие под влиянием субстратного языка, проявились в семантическом, модельном плане, найдя для своего выражения, однако, материальные средства не субстратного, а исходного праязыкового состояния.

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее типичным проявлением влияния субстрата в области морфологии (словоизменения) является его семантическое воздействие, реализуемое в языке-преемнике, как правило, с помощью материальных средств (формантов) не языка-субстрата и его реликтов, а основной генетической линии языка-преемника.

3. Роль субстрата в развитии фонетики

Особенностью усвоения фонетики иностранного (не своего) языка является неизбежный конфликт, возникающий между двумя противоположными тенденциями при его усвоении, и необходимость его преодоления. С одной стороны, индивид, усваивающий фонетику нового для себя языка, тяготеет невольно к тому, чтобы сближать или даже идентифицировать ее особенности со сложившимися у него на основе фонетики первого (как правило, родного) языка артикулярно-акустическими навыками. С другой стороны, у него сразу же возникает необходимость приспособления к носителям усваиваемого языка, а следовательно, настоятельная потребность в преодолении в фонетике нового для себя языка навыков родного. Если у него возобладала тенденция к сближению (или идентификации) иностранной фонетики со своей собственной (фонетикой родного языка), и он не может ее преодолеть, данный индивид говорит на вновь усвоенном языке с большим или меньшим иноязычным акцентом. Если индивид, усваивавший новый для себя язык, преодолел в его фонетике навыки родного (полностью или почти полностью), его произношение оценивается как безупречное (или почти лишенное акцента). Обе эти противоборствующие при усвоении второго языка тенденции, в сущности, типологически близки к двум универсальным тенденциям, действующим в любом языке (вне каких-либо языковых контактов). Общим, что объединяет эти тенденции, является принцип экономии, который, однако, поскольку речь идет о принципе экономии со стороны двух участников диалога, говорящего и слушающего, чьи роли при этом беспрерывно меняются, приобретает противоположную направленность для каждого из двух его участников. Принцип экономии произносительных усилий со стороны говорящего проявляется в невольном упрощении артикуляций, опускании отдельных звуков или нечетком их произношении, особенно при быстром темпе речи, когда говорящий заинтересован за минимум времени донести до слушающего максимум информации. Принцип экономии со стороны слушающего требует, напротив, максимальной четкости и ясности при восприятии звуков, следовательно, наиболее тщательной артикуляции со стороны говорящего, что влечет за собой как раз неэкономность речевых усилий. При взаимодействии этих двух противоположных и противоречащих друг другу тенденций, при которых в невыгодном положении («неэкономном» или ущемленном вследствие чрезмерного тяготения к слуховой или произносительной «экономности» партнера) каждый раз (или через раз при смене роли) может оказаться любая из двух сторон диалога, устанавливается некая равнодействующая, устраивающая обе стороны

— 1) оптимальная (допустимая с точки зрения слушающего) упрощенность произносительного процесса при 2) оптимальном удобстве его слушания. Сигналом отказа от чрезмерной экономии в речи говорящего партнера со стороны слушающего является переспрашивание, реплики (при разговоре, например, на русском языке) типа «Не понял», «Как вы сказали (как ты сказал)?» и под., со стороны говорящего вопросы типа «Понимаешь… (?)», «Понял?», выясняющие допустимый уровень экономии речевых усилий. При нежелании слушающего русскую речь поступить так, как в ней предписывается, употребляется реплика «Вам по-русски говорят», чем подчеркивается достаточность, ясность сказанного для слушающего как носителя (в данном случае русского) языка, для которого не требуется повышать уровень четкости произносимого выше того, что для него вполне достаточно. Необходимость объяснения этого внешне не особенно сложного процесса говорения на одном и том же языке двумя его носителями возникает в связи с тем, что тот же принцип действует и при разговоре двух партнеров диалога, для одного из которых данный язык является родным, а для другого усвоенным в качестве второго и функционирующим (функционировавшим) параллельно с ним. В этом случае процесс слушания и говорения значительно усложняется, поскольку устные тексты, производимые носителем языка, для которого он является вторым, в связи с часто неполным им владением произносятся нередко (если не все время) невнятно или непонятно для носителя данного языка. С другой стороны, ввиду неполного владения языком билингв, для которого используемый язык не является родным, может многое (или почти все) не понимать в речи его носителя. Помимо ограниченного лексического репертуара, этому могут препятствовать слишком быстрый для него темп речи и непривычные сокращения, опускания и неполное проговаривание отдельных звуков и слогов, являющиеся вполне обычными для носителей данного языка. Если группа новых его носителей через стадию билингвизма приходит к полной смене языка, то следы утраченного ею первого языка могут сказаться во вновь усвоенном и ставшим их новым единственным языком по-разному. Иногда, в тех случаях, когда новая группа носителей невелика и социально незначима, остатки утраченного ею языка, в том числе (и прежде всего) фонетические, уже в третьем (иногда даже во втором) поколении полностью исчезают и практически сводятся к нулю (ср. судьбу многочисленных групп иммигрантов в США). О ее языковом прошлом может иногда напоминать только фамилия, да и то не всегда, нередко наблюдается даже смена или приспособление фамилий к распространенным среди носителей вновь усвоенного языка. Конечно, подобные случаи не могут подлежать рассмотрению в субстратоведческих исследованиях. Их предметом является рассмотрение случаев, где в результате смены языка остается что-либо от первого утраченного языка, что можно рассматривать в качестве его субстрата во вновь приобретенном и ставшем единственным втором.

<!-194—>

В связи с большей или меньшей влиятельностью или стойкостью особенностей субстратного языка, что зависит от социума, в котором произошла языковая смена, и от его взаимоотношения с социумом, от которого воспринят язык, влияние фонетики субстрата может быть более или менее глубоким. Многое зависит также от условий, в которых происходил контакт, закончившийся сменой языка. Ввиду того, что очень часто эти условия почти или полностью неизвестны, приходится их предполагать на основе их непосредственных языковых последствий, более или менее заметных следов воздействия фонетики субстрата. Как и в ряде других случаев, лингвистика здесь во многом опережает историю и археологию, которым только предстоит объяснить то, что яснее всего проявилось в языковых (в данном случае — фонетических) фактах, по весомости которых можно судить о серьезности и глубине тех социо-этнических процессов, которые к ним привели и в них отразились.

Фонетические последствия субстратных влияний обнаруживаются в виде разных по характеру явлений. Иногда речь идет о заимствовании отдельных звуков или целых их групп. Так, например, в ряде балканских языков обнаружен звук e (разными их графиками передаваемый по-разному: алб. ё = рум. a = болг. ъ). Этот звук, по-видимому, был свойствен палеобалкан-ским языкам, о чем свидетельствует его наличие в албанском, непосредственно продолжающем один из них. В другие балканские языки, румынский (романский) и болгарский (славянский), этот звук пришел из субстрата, очевидно, или войдя в состав слова в тех позициях, где он выступал в языке-субстрате и вытеснив там звуки язы-ка-преемника (в румынском из дакийского), или субстратизировав близкий «темный» (редуцированный) звук языка-преемника (в славянском болгарском из фракийского непосредственно или из языка романизированных фракийцев). Целую группу звуков (смычно-гортанных согласных) заимствовали из иберийско-кавказских субстратных языков осетинский и армянский, которые как индоевропейские языки вначале их не имели. В осетинском языке эти звуки (к’, р’, t’, с’, с’) хранят до известной степени свою связь с иберийско-кавказским субстратом, указывая тем самым на свой заимствованный характер: они, как правило, связаны со словами иберийско-кавказского происхождения, — ср. k’alati (из груз.) «корзинка», guc’a (< груз. kuci) «желудок», аt’аmi (< груз. аt’аmi) «персик» и т.п. Поскольку таких слов в осетинском много, причем вместе с ними выступают слова субстратного происхождения, относящиеся к основному лексическому фонду, смычно-гортанные стали неотъемлемой частью осетинской фонетической системы. Еще более глубоким оказалось их проникновение в армянский, где они вытеснили даже исконные индоевропейские звуки, — ср. и.-е. d, замененное арм. (из субстрата) t’ и т.п. (Абаев, 1949, с. 76, 518-525). К подобным звукам относят также церебральные звуки в индийских (индо-арийских) языках, которые, как полагают, заимствованы ими из дравидийского субстрата.

Очевидно, в некоторых случаях влияние субстрата могло сказаться не столько в заимствовании звуков, сколько в стимулировании его фонетической системой тех звуковых процессов, которые могли происходить в языке-преемнике и самостоятельно. Так, по-видимому, обстояло в случае перехода g > у > ft в ряде славянских языков и диалектов. Переход взрывного g в у (> ft) наблюдается в ряде языков, кроме славянских: в нидерландском и скандинавских (датском) из германских, в новогреческом. Поэтому объяснить это явление в славянских только одним воздействием субстрата, как склонен В.И.Абаев, несколько рискованно, однако можно полностью согласиться с ним в том, что, вероятно, в развитии этого явления воздействие со стороны скифо-аланского иранского субстрата могло сыграть большую роль. В пользу этого, в частности, говорит и изоглоссная область явления, в значительной степени совпадающая с территорией, где мог быть в прошлом распространен скифо-аланский язык, носители которого, переходя на славянский, могли в нем распространить или стимулировать явление перехода g > у (> ft) (Абаев, 1965, с. 41-52).

Фонетическое воздействие со стороны субстрата может обнаруживаться не только (и не столько) в области отдельных явлений, сколько в виде системных фактов, охватывающих либо фонетику в целом, либо обширные ее области. Тот способ артикуляции звуков, который проявляется в видоизменениях со стороны носителей другого языка согласно с их произносительными особенностями и который принято называть иностранным (иноязычным) акцентом, накладывает отпечаток на всю фонетику вновь усваиваемого языка в целом. По-видимому, именно так обстояло с галльским субстратом во французском языке, где именно фонетическое воздействие со стороны субстратного языка привело, в частности, к значительным изменениям формы усвоенных в основном из народной латыни слов, серьезно отдалив французский язык от их исходной формы и от их формы в других романских языках, о чем уже упоминалось выше. Осветить соответствующие фонетические процессы чрезвычайно трудно по целому ряду причин как чисто интралингвистических (связанных с внутриязыковыми обстоятельствами процессов), так и экстра- или социолингвистических (связанных с теми общественно-историческими условиями, в которых происходила смена языков). Прежде всего науке пока мало известны диалекты галльского языка (или, возможно, галльские языки), распространенные на территории Галлии (современной Франции). Судя по тем особенностям, которые отличают французский язык от провансальского и которые могут корениться в чертах галльских субстратов севера и юга современной Франции (древней Галлии), галльский язык на севере Галлии мог существенно отличаться от того, который был распространен на ее юге. Свою роль, конечно, частично могло сыграть и то обстоятельство, что романизация юга Галлии произошла раньше, чем она завершилась на севере и, следовательно, влияние латыни как народной, так и книжно-литературной здесь могло быть сильнее. Кроме того, нельзя не согласиться и с мнением А.Мейе, считавшего, что ряд фонетических явлений, существовавших в субстратном языке в виде определенных тенденций, мог, переходя по наследству от поколения к поколению, получить свое дальнейшее развитие и обнаружиться в виде системных фонетических изменений уже во-втором языке после утраты первого субстратного языка и полного перехода на второй (в данном случае при переходе с галльского языка на галло-романский диалект латинского языка, в дальнейшем развившийся в отдельный романский французский язык), — например, ослабление и падение интервокальных взрывных согласных, переход u > ü и т.п. (Мейе, с. 69-70). Затем эти языковые сдвиги могли приводить к значительным изменениям формы лексем (французский язык) или к глубоким грамматическим изменениям, в частности, типа утраты глагольной флексии ((пост)ливский диалект латышского языка).

Изменения, вызванные воздействием субстрата, не всегда заметны с первого взгляда. В области фонетики (ввиду различия фонетических систем) это может быть связано с тем, что только часть фонетических изменений носила фонематический характер, и поэтому они не сразу стали ощущаться и носителями языка, и (в еще большей степени) смежными, главным образом родственными, народами, где язык не претерпел таких заметных сдвигов. Например, в аканье и редукции русского литературного языка можно усматривать влияние как южнорусских говоров, которые могли иметь в качестве субстрата какие-то древнемордовские языки или диалекты с отсутствием безударного о и редукцией (Лыткин, 1965, с. 64-83) (скорее всего, мещерского или муромского происхождения), так и среднерусской (первоначально окающей) основы владимиро-поволжских говоров с мерянским субстратом (наст. изд., с. 30-31), который способствовал развитию в них особого типа оканья с редукцией. В русском литературном языке это могло привести к возникновению особого типа акающего вокализма с редукцией. Этот характер вокализма, правда, заметно выделяет русский (литературный) язык на фоне других славянских, но не повлек за собой особых изменений в системе его вокализма, поскольку редуцированные в русском языке не являются самостоятельными фонемами, а всего лишь их вариантами. Возможно, эта перестройка исходного славянского вокализма русского языка, в которой серьезная роль могла принадлежать и финно-угорским субстратам, только в дальнейшем вызовет более сложные фонетические процессы. Однако эти изменения будут лишь косвенным последствием субстратных фонетических процессов, которое с ними непосредственно не связано.

Ввиду того, что в изучении языков, в особенности их диалектов, где наиболее уловимы субстратные влияния, еще относительно мало применялись наиболее точные экспериментально-фонетические методы исследования, многое в фонетическом воздействии субстратов остается до сих пор неясным, потому что без них, как правило, улавливаются только наиболее заметные фонематические черты, остальные, менее уловимые фонетические особенности часто ускользают от исследователей. В результате ощутимый урон терпят как субстра-товедческие разыскания, поскольку неуловимые (неотмеченные) фонетические черты постсубстратных говоров могут скрывать в себе существенные (иногда фонематические) черты исчезнувшего субстратного языка, так и исследование языков-преемни-ков, ведь в их нефонематических особенностях, возможно, кроются зародыши будущих фонетических процессов, могущих впоследствии реализовать то, что в современном языке существует только как тенденция. Следовательно, экспериментальная фонетика могла бы явиться важным средством проникновения как в далекое прошлое языков, в частности, их субстратов, так в определенной степени и в их будущее. В настоящее время, когда этот инструмент еще не используют в достаточной мере, о многом в фонетическом воздействии субстратов на языки-преемники можно только догадываться или предполагать.

Более ясными являются последствия социолингвистических обстоятельств в фонетическом воздействии субстрата. По всей видимости, на большей или меньшей широте фонетического воздействия субстрата сказываются такие социолингвистические обстоятельства, как, например, влияние литературного (официального) языка, а также (близко)родственных языков, наличие/отсутствие древней (либо вообще более или менее длительной) письменной традиции, большая или меньшая диалектная расчлененность языка, статус диалектов или говоров, на которые воздействовал субстрат, их положение в качестве диалектной основы литературного языка или вне его нормы и т.д. Так, если в романистике и до сих пор происходят споры о начале каждого из романских языков, в частности их фонетического облика, то это в значительной степени объясняется не действительным реальным лингвистическим их состоянием, а скорее социолингвистическим статусом тех языковых образований, из которых они возникли. Как «вульгарные» диалекты, существовавшие параллельно (и значительно ниже ее социологически) с официальной латынью, языком с древними и общепризнанными традициями, они не могли никем приниматься всерьез и соответственно фиксироваться в своем первозданном виде; всегда, даже в случаях их отражения, предполагалась определенная латинизация народно-романских диалектных черт. Только изменение отношения к этим в прошлом диалектам, признание за ними статуса языка с определенными (хотя бы на первых порах) и ограниченными официальными функциями (ср. Страсбургские клятвы как первый фиксированный памятник французского языка) привело к тому, что то, что прежде считалось диалектом (и не фиксировалось), стало языком, т.е. заслуживающим специальной фиксации. В чисто лингвистическом отношении вначале никакой разницы между (более ранним) диалектом (и более поздним) языком могло не существовать, в конечном счете их мог разделять совершенно ничтожный временной промежуток (день накануне первой фиксации и следующий).

Определенное воздействие на фонетический субстрат шло, очевидно, и со стороны родственных языков. Например, для польского языка явление перехода сz > с, sz > s, Z > z (так называемое мазуренье) некоторые исследователи объясняют как результат возможного субстратного влияния. Этого взгляда придерживался, в частности, Я. (И.А.) Бодуэн де Куртенэ, считавший польское мазуренье результатом финского влияния (Бодуэн де Куртенэ, с. 349), по-видимому, судя по его глубине, субстратного характера. В том, что в польский литературный язык, в основном формировавшийся в Кракове, окруженном мазурующей областью, мазуренье не проникло, часть ученых видели влияние великопольского диалекта, для которого оно не характерно (Szober, s. 86). Другие же, среди них и А.Брюкнер, усматривали в этом выравнивающее влияние чешского языка, к образцу которого обращались при решении языковых вопросов (Bruсkner, s. 74). Считая, безусловно, наиболее существенным здесь влияние польских диалектов, нельзя полностью исключить и воздействие родственных славянских языков, причем не только чешского, но и старославянского, проникавшего в Польшу как из чешско-моравских и словацких земель, так и из Киевской Руси, а также древнерусского, где не было мазуре-нья. Знаменательно, что в нижнелужицком языке, находившемся длительное время в почти полной изоляции от других славянских языков, явление перехода с > с развилось и стало нормой литературного языка.

По-видимому, то, что фонетические влияния субстрата в среднерусских говорах, такие как замена звонких согласных гру-хими в начале слова и, наоборот, глухих звонкими (< полузвонкими) в интервокальной позиции (ср. кадюка вм. гадюка, хлиба-ет вм. всхлипывает (наст. изд., с. 16-17)), не стали нормой литературного языка, объясняется влиянием, с одной стороны, других русских говоров, которым это явление было чуждо, а с другой, длительной (письменной и устной) древнерусской и церковнославянской традицией, которая также не знала этого явления. Не исключено, что явление цоканья, развившееся в части севернорусских говоров под влиянием прибалтийско-финского субстрата, не получило развития и не закрепилось в литературном языке, поскольку среднерусским говорам, легшим в основу литературного языка, это явление было несвойственно. Не было оно присуще и южнорусским говорам. Причем это было поддержано, видимо, и тем обстоятельством, что мерянский язык, ставший субстратом среднерусских говоров, различал шипящие и свистящие и, таким образом, не мог стать основой для развития явления цоканья (наст. изд., с. 30, 57). Следовательно, большая или меньшая фонетическая (как и другая) влиятельность субстрата объясняется не просто сама по себе, но и конкретными внутри- и внешнелингвистическими факторами. Там, главным образом, где влияние субстрата не ограничивалось воздействием других противостоящих ему тенденций, что было преимущественно связано с изолированным положением языка-преемника по отношению к другим (близко)родственным языкам, и где язык-преемник не имел длительной литературной (письменной) традиции, субстрат получал возможность наиболее сильного воздействия на язык-преемник. Там, где по отношению к подобному воздействию возникал ряд преград, влияние субстрата, в том числе и фонетическое, оказывалось не таким сильным. В некотором якобы противоречии к этому, надо полагать, справедливому положению находится французский язык с его галльским субстратом, где фонетическое воздействие субстрата было, по всей видимости, очень сильным. Однако этот факт может найти себе истолкование в ряде объясняющих его обстоятельств. Очевидно, здесь сказалось то, что галлороманский диалект, не имевший никакой письменной традиции, длительное время развивался (причем на обширной территории) без какого-либо влияния сдерживавших его книжно-литературных норм. Это позволило ему значительно отдалиться от первоначальной исходной точки, народной латыни. Свою роль сыграло и то, что в галло-романских говорах действовал один галльский субстрат и что эти говоры могли фонетически резко отличаться от других романских говоров. Положение здесь сопоставимо не столько с диалектами (ве-лико)русского языка или даже восточнославянскими языками, сколько с языками Сла-вии в целом, где французский язык, как и другие романские языки, сравним с отдельными славянскими языками (причем, как известно, романские языки в результате более длительного периода развития разошлись между собой значительно больше, чем отдельные славянские языки). Кроме того, поскольку черты галльской фонетики (особенно диалектной) известны пока крайне мало, не исключено, что по сравнению с ней французская (< романская) фонетика претерпела значительно меньше преобразований, чем можно было бы ожидать от влияния галльского субстрата, и в этом можно было бы усматривать сдерживающее влияние фонетики языка-преемника (галло-романского диалекта), родственных романских языков (диалектов) и самой латыни, народной и книжнолитературной. Следовательно, сказанное о закономерностях влияния фонетики субстрата на фонетику языка-преемника и на стимулирующее и тормозящее воздействие конкретных интра- и экстралингвистических обстоятельств в целом остается в силе.

4. Воздействие фразеологии субстрата на язык-преемник20

Фразеологические обороты субстратного языка, как показывают проведенные исследования, в основном калькируются («переводятся») языком-преемником. По-видимому, подобному переводу подвергаются также многие произведения народного творчества (сказки, песни, пословицы, поговорки и т.п.). Народ, носитель субстратного языка, в процессе распространения двуязычия, а затем постепенного перехода со своего первого языка на второй, как бы не желая утратить все наиболее ценное из своей предшествующей национальной культуры, постепенно многое из нее переодевает в платье нового языка. Вместе с мерянским фольклором, в частности, в русский язык проникла из ме-рянского субстратного языка парная инициальная сказочная формула жил-был, представляющая собой буквальный перевод мер. *il’-ul’, финно-угорское, неславянское происхождение которой совершенно недвусмысленно засвидетельствовано как положительными данными финно-угорских, так и отрицательными данными остальных славянских языков.

Значительно реже, как правило в периферийных говорах, сохраняются пережи-точно фразеологические обороты, преимущественно наиболее стойкие, типа формул, в своем оригинальном некалькированном виде,— ср. рус. (диал., постмер.) елусь-поелусь < мер. *Jolus ра jоlus (**tеnan sеyе(tе)-juhe(tе)) «Пусть будет и будет (**у тебя еда(твоя) — питье (твое)) (пожелание во время еды типа рус. «Хлеб-соль!»). Ясно, что при переходе с языка на язык с постепенным забыванием первого (субстратного) языка большее основание сохраниться имеют калькированные (переведенные) фразеологизмы, чем те, которые остались почему-либо в оригинальной форме. В целом сохранности фразеологизмов способствует в наибольшей степени их частотность, традиционность, которая, возможно, позволяет закрепить в памяти постсубстратного населения если не первоначальное значение фразеологизмов, то понимание хотя бы их функции (например, в данном случае забыто было первоначальное значение, но оборот совершенно правильно употреблялся по традиции в своей первоначальной функции приветствия-пожелания во время еды).

20 Этот вопрос был подвергнут подробному рассмотрению автора настоящей работы в его предшествующих исследованиях (Ткаченко, 1979, 1983, с. 220-237; наст. изд., с. 112-114), а поэтому здесь затронут лишь вкратце.

В настоящее время при слабой разработанности вопроса о субстратной фразеологии, как и семантике вообще, трудно сказать о том, насколько она характерна для тех или иных языков-преемников и чем определялась ее большая или меньшая распространенность в них. Как указывают на это и примеры воздействия грамматики субстрата на язык-преемник, случаи семантического воздействия субстрата (за исключением лексики и фонетики) принадлежат к наиболее типичным.

В принципе, здесь, очевидно, остается в силе то, что было сказано о других типах воздействия субстрата и тех причинах, которые могут его ограничивать. Однако в связи с преобладанием калькирования в области фразеологизмов, по-видимому, в данном случае не так действенны в качестве ограничительных социолингвистические обстоятельства, поскольку ничто не мешало проникновению «переодетых» фразеологизмов, в особенности в область фольклора, народного творчества и народно-разговорной речи, как чисто внут-рилингвистические причины, то «морфологическое сито», структурно-грамматические особенности языка, которые могли мешать калькированию фразеологизма и его ответвлений в том объеме, в каком он был свойствен языку-субстрату (Ткаченко, 1979, с. 233). Так, на основе данных других финно-угорских языков можно предположить, что мерянский парный глагол, продолжающий ф.-уг. *ela(-)-wole(-) «жить-быть», мог выступать, причем как в прошедшем, так (возможно, даже чаще) и в настоящем времени, кроме зачина, в медиальной сказочной формуле со значением: «Жил-был (жили-были)…» или «Живут-суть, живут-суть», — ср. кар. Elettih^ldih, lahti Ivan Sаrovic «Жили-были, поехал Иван Царевич…» (КНСЮК 145); Sie eletah, ollah, eletah, ollah… «Там живут, суть, живут, суть…» (КНСЮК 419) и, видимо, и в обороте со значением «Как живешь-еси?» (« рус. «Как поживаешь?») (ср. эст. Kuidas etate^lete? «Как живете-есте?» VES, lk. 135). Однако ввиду отсутствия в русском в это время личных форм глагола «быть» в настоящем времени, а также его несрифмованности с глаголом «жить» в том же времени, что мешало образованию и функционированию парного слова в данных формах, в русском языке эти особенности, постулируемые внутренней формой языка-субстрата, как в языке-преемнике, не смогли быть реализованы. Таким образом, для включения субстратной фразеологии, очевидно, наиболее важными должны были быть те сугубо внутренние структурно-грамматические свойства язы-ка-преемника, которые давали возможность ее адекватно калькировать (они же давали о себе знать и в случае грамматического. влияния языкового субстрата).

* * *

Рассмотрение известных современной науке фактов языкового субстрата позволяет прийти к ряду выводов, касающихся как социолингвистических предпосылок его возникновения, так и особенностей его влияния на язык-преемник.

1. Опираясь на научную методологию отечественного языкознания и результаты современных исследований субстратных языков, следует решительно отвергнуть в качестве идеалистических и неприемлемых как взгляды, на основании которых отрицается существование субстрата и его влияний, так и взгляды, в которых это влияние как биологически обусловленное абсолютиви-зируется и преувеличивается. Единственно приемлемым является историко-материалистический подход к явлению субстрата, при котором он как всякое исторически обусловленное явление рассматривается в неразрывной связи с историей общества, пользующегося определенным языком (языками) и претерпевающего процесс смены языков и их изменений. Исследователь языковых субстратов с необходимостью должен учитывать как сугубо (внутри)лингвисти-ческие, так и социолингвистические обстоятельства, связанные со сменой языка, возникновением и влиянием субстрата. При отсутствии подобного всестороннего подхода он может упустить в этом сложном и диалектически противоречивом процессе самое существенное.

2. Возникновение субстрата является следствием взаимодействия двух языков, пришлого и местного, при расцвете и экспансии первого и одновременном упадке и свертывании второго, в своих пережиточных элементах становящегося субстратом первого. Этому предшествует период двуязычия носителей местного языка, который после окончательного упадка местного языка завершается окончательным переходом бывших его носителей к новому одно-язычию — исключительному пользованию языком, вытеснившим первый местный язык.

3. Смена языка, завершающаяся победой одного из языков и полным выходом из употребления другого, становящегося субстратом языка-победителя и преемника, является в конечном счете результатом кризиса этнического общества, носителя (будущего) субстратного языка, что отражается и на развитии этого языка, приходящего в упадок вместе с обществом, которое он обслуживал.

4. Вновь возникшее общество, образовавшееся путем слияния местного и пришлого этнических элементов, не может, однако, вместе с местным языком отказаться полностью и от местной материальной и духовной культуры с ее ценностями. Поскольку носителем этой культуры является местный язык, часть из его элементов неизбежно, вольно или невольно, включается в язык-преемник, что не может не отдалить его от своего исходного состояния.

5. Впоследствии этот новый идиом, образовавшийся в результате слияния ис

ходной формы языка-победителя с языковым субстратом, пережитками местного языка, при соответствующей социолингвистической ситуации может стать отдельным языком.

6. Как показывает языковая история, именно языковые субстраты, разные на разных территориях, при широкой экспансии первоначально единого языка (например, латинского) могут стать одной из главных причин, — если не самой главной, — его распада на ряд родственных языков (например, романских). Следовательно, субстрат, являясь остатком отмершего языка, способствует одновременно зарождению новой языковой жизни, возникновению нового языка.

7. Таким образом, по крайней мере для части языков можно констатировать две линии наследственности (преемственности)

— основную генетическую и субстратную. Первая из них связывает язык с определенной языковой семьей (группой), вторая является определяющей для него как для отдельного языка, входящего в нее.

8. Языковые субстраты, связывая существующие современные языки с предшествующими языками тех или иных территорий, отражают в себе историческую преемственность языков и культур на этих территориях.

9. Влияние субстрата на язык-преемник зависит не только (и не столько) от значительности народа, носителя субстратного языка и развитости его культуры, а и (сколько) от дальнейшей социолингвистической ситуации, в которой язык-преемник будет находиться. При его изолированном, территориально обособленном положении среди родственных языков элементы субстрата (особенно материальные) имеют больше возможностей в нем закрепиться. В случае тесной связи с родственными языками и воздействия предшествующей основной (генетической) традиции многие из них устраняются.

10. Воздействие языкового субстрата на язык-преемник происходит на всех уровнях и в двух формах — материальной и семантической (модельно-функциональной). Первая форма в наибольшей степени характерна для влияния субстрата на уровне фонетическом и лексическом, вторая — на грамматическом и фразеологическом.

Фрагмент книги с сайта Евгения Шиховцева http://costroma.k156.ru/tk/141-200.pdf