ЧАСТЬ 3

MERIANICA

Часть 3. Merianica

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третья часть настоящей книги ввиду своей специфики представлялась, как и две предыдущие, заслуживающей особого предисловия. В ней собраны все работы, так или иначе связанные с мерянской языковой проблематикой, но не вошедшие в состав двух других частей (в прошлом — книг). В какой-то степени эти работы, несмотря на некоторые почти неизбежные повторы, либо дополняют, либо резюмируют то, о чём говорится в предшествующих частях, и тем самым могут быть полезны.

Поскольку содержание статей весьма разнообразно, представляя собой своего рода лингвистическую «мозаику», казалось неоправданным и почти невозможным располагать их по тематическому признаку. Ему был предпочтён чисто хронологический порядок. Исключение сделано только для работы «О некоторых особенностях реконструкции мерянского языка», которая, как непосредственно связанная с содержанием первой части («Мерянский язык»), помещена в начале.

Необходимость собрать приведённые работы «под одной крышей» диктовалась желанием дать читателю максимум всего написанного автором по поводу мерянско-го языка. Иначе, будучи разбросанным в разных, к тому же не всегда доступных изданиях, часть вышесказанного по этому поводу выпала бы из его поля зрения, в чём-то обеднив представление о проблеме в целом. А это было бы крайне нежелательно в связи с важностью проблемы мерянского языка, к изучению которого хотелось бы привлечь внимание как можно более широкого круга исследователей. Ведь время идёт и уносит вместе с собой (быть может, невосполнимо) то, что осталось от этого угасшего и надолго забытого (с большим ущербом для науки) языка.

Латинское название «Merianica» («Ме-рянское») дана собранию приведённых статей по образцу аналогичных работ, посвящённых другим (и часто так же мёртвым) языкам типа «Polabica», «Prussica» и т.п.

В третью часть включён также справочный библиографический аппарат, связанный со всеми частями.

Завершает третью часть «Приложение (Автор о языках и о себе)», в какой-то степени дополняющее изложенное в предшествующих частях книги, поскольку, помимо сугубо биографического материала, здесь содержатся мысли, связанные с природой языков и их изучением. [22, стр. 114, 118]

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА*

Стремясь к возможно более полной реконструкции мерянского языка, восстановимого пока только на основании его отражений в русском, исследователь не имеет права пренебречь ни одним из подобных отражений как материальных в виде слов мерянского происхождения со всем, связанным с ними набором форм, так и, образно говоря, отражений идеальных, представленных мерянской семантикой (внутренней формой), выраженной, однако, русскими (славянскими) оборотами, словами и их грамматическими показателями.

Подобные случаи реконструкции не по форме внешней (материальной) соответствующих фактов, а по их внутренней идеально-семантической форме представляют наибольшую сложность ввиду того, что преимущественно мы бываем лишены возможности воссоздать конкретный мерянский материальный облик предполагаемых лексических, грамматических либо фразеологических фактов и в связи с этим вынуждены реконструировать их в обобщенной финноугорской форме той или иной хронологической глубины. Естественно, что подобные условные реконструкции, которые только предстоит «мерянизировать» в случаях, когда будут обнаружены их точные мерян-ские материальные соответствия, не могут полностью удовлетворить в связи с незавершенностью их реконструкции как конкретных явлений мерянского языка. Однако при всей их реконструктивной незавершенности они имеют несомненную исследовательскую ценность, поскольку дают, пусть в вынужденно обобщенном и незавершенном виде, общее, более полное, чем могло бы быть без них, представление о грамматической, фразеологической, лексической системе мерянского языка.

Поскольку вопросы подобного рода реконструкций лексики и фразеологии ме-рянского языка затронуты в других работах автора данной статьи, здесь наиболее целесообразно остановиться на особенностях реконструкции грамматических, в частности субстантивных, форм, тем более, что данные реконструкции, однако, с вынужденно кратким комментарием, их обоснованием, приведены в части 1-ой наст. изд. (см. с. 66-70).

Для того чтобы проиллюстрировать исследовательские приемы, с помощью которых следует реконструировать часть ме-рянских падежей, существование которых можно предположить на основе их семантического отражения в русском языке, целесообразно в частности воспользоваться системой финно-угорских местных падежей, по-видимому, нашедших свое отражение в двух вариантах русского предложного падежа целого ряда существительных единственного числа мужского рода 2-го склонения. — Ср.: В этом саду есть беседка, но В этом саде есть что-то особенное. В первом случае речь идет о чем-то, находящемся внутри сада, во втором речь идет о саде в целом, как бы рассматриваемом со стороны. Подобное значение может быть также передано синонимическим предложным сочетанием У этого сада есть что-то особенное. Точное соответствие подобной семантики можно найти в прибалтитйско-финских языках, в частности, в эстонском и финском языках, — ср.: эст. БеИвв aias on lehtla «В этом саду есть беседка» — Sellel aial on miski eriline «В этом саде есть что-то особенное (У этого сада есть что-то особенное); ф. Tassa tarhassa on lehtimaja «В этом сaду есть беседка»; Talla tarhalla on jokin erikoinen «В этом саде (У этого сада) есть что-то особенное».

* Статья возникла как необходимое объяснение части реконструкций мерянского отыменного склонения в ч. 1-ой (Мерянский язык), с. 66.

Ввиду, однако, того, что в случае, если бы данная черта русского языка объяснялась лишь влиянием прибалтийско-финских языков, то она затронула бы только часть периферийных северорусских говоров, между тем как ей суждено было стать чертой русского (литературного) языка в целом, естественней предположить, что здесь скорее речь идет о мерянском влиянии. Подобное предположение выглядит тем более правдоподобным, что в ряде других своих особенностей, в частности лексических, мерянский язык обнаруживает особую близость к прибалтийско-финским языкам. Следовательно, не было бы ничего неожиданного и в том, если бы субстантивно-падежная система мерянского языка обнаруживала черты сходства с прибалтийско-финской. Именно мерянский язык, распространенный в Центральной России, на территории формирования русского литературного языка при своем медленном угасании (с 10-11 по 18-ый век) и, следовательно, длительном воздействии, мог повлиять на русский язык, передав ему данную семантическую падежную модель, выраженную двумя формами предложного падежа русского языка.

Наличие отражений внутриместного падежа (инессива) и внешнеместного (адесси-ва), не различающихся ни в мордовском, ни в марийском языках и дифференцированных в прибалтийско-финских, заставляет предположить, что мерянский язык в этом отношении отличался от волжско-финских языков, имея структурное сходство с прибалтийско-финскими. Однако ввиду того что в прибалтийско-финских языках, как в ряде других финно-угорских, например венгерском и мордовских, каждый из местных падежей, помимо формы, отвечающей на вопрос где?, имеет также формы, отвечающие на вопросы куда? и откуда?, выраженные в прибалтийско-финских языках соответственно для внутренне местных падежей формами иллатива (куда?) и элатива (откуда?), а для внешнеместных формами аллатива (куда?) и аблатива (откуда?), вполне естественно предположить их наличие и у мерянского.

Исходя из данных сравнительно-исторической грамматики финно-угорских языков, и прежде всего опираясь на показания истории прибалтийско-финских и мордовских языков, в обобщенном (исходном для мерянского) виде, предполагаемые падежи мерянского языка можно представить для мерянского слова palo «село, деревня» в том виде, в котором они даны в книге «Мерянский язык», а именно:

инессив **palosa (< **palosna) «в деревне»

элатив **palosta «из деревни» адессив **palola (< palolna) «на деревне»1

аллатив **palol «на деревню» aблатив **palolDa «с деревни».

В более упрощенной, принятой для реконструкции мерянских форм, слов и оборотов символике данные реконструированные формы предстают в следующем виде: инессив [*palosa (< *palosna)] «в деревне»

элатив [*palosta] «из деревни» адессив [*palola (< *palolna)] «на деревне»

аллатив [*palol] «на деревню». аблатив [*palolDa] «с деревни». Реконструкция по внутренней, а не по внешней, форме мерянских фактов, отраженных в русском языке лишь семантически, разумеется, как уже сказано, не имеет той относительной завершенности, которую могут дать материальные свидетельства ме-рянского языка. Однако польза их в том, что с их помощью можно расширить наше представление о системе мерянского языка в целом, а впоследствии при обнаружении дополнительных материальных данных получить более точное представление о тех грамматических явлениях, которые вначале вынужденно предстают в обобщенно-гипотетической (праязыковой) форме.

Ввиду отличия подобного типа реконструкций от восстановления по материальным остаткам, заключающегося в их большей гипотетичности, реконструируемые таким образом языковые факты должны отличаться с помощью особых символов от реконструкций материальных. Если материальные реконструкции имеют перед собой знак * (астериск), то семантические реконструкции должны сигнализироваться знаком ** (два астериска), что и сделано в книге «Мерянский язык». Если же для материальной реконструкции считать достаточным передачу ее в латинской графике (ср.: urma(-s) «белка», — в отличие от мерянизма русского языка, передаваемого кириллической графикой (урма)), то реконструкцию по внутренней форме более логично передавать в квадратных скобках с астериском перед ней [*palosa] «в деревне»). Скобки [ ] должны указывать на обобщенно-гипотетическую (праязыковую) форму реконструкции, нуждающейся в производной мерянской конкретизации,

* (астериск) — на реконструктивность формы. Что касается в таком случае форм со знаком * (астериском) без квадратных скобок, то они должны обозначать предшествующие засвидетельстванным материальным фактам мерянского языка их предполагаемые (незасвидетельствованные) формы, например: urma(-ð) «белка» < *or(-ð)βa(-ð), < *oraβa.

Представленные в формах соответствующей символики различия в типах реконструкции мерянского языка отражают как исходные для реконструкции данные (материальные или семантические), так и степень нашей продвинутости в приближении к подлинной форме, реконструируемых мерянских языковых явлений.

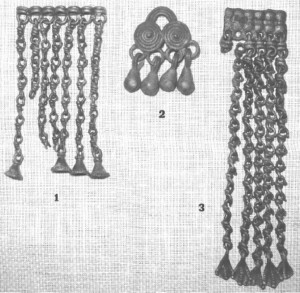

Бронзовые украшения 2 пол. 1 тыс. н.э. и конца 1 — начала 2 тыс. н.э.

из фондов ГУК КГИАХМЗ.

1 В русском языке для существительных мужского рода этой форме соответствуют упомянутые предложеные конструкции с предлогами в (в этом саде) или у (у этого сада).

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИННО-УГОРСКОГО СУБСТРАТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Финно-угорский субстрат в русском языке относится к наиболее сложным объектам исследования как в финно-угроведе-нии, так и в славистике. Поэтому до последнего времени специалисты обеих областей часто избегали касаться связанных с ним вопросов даже там, где это было необходимо. Тем не менее существует ряд фактов русского языка, не понятных без обращения к финно-угорскому субстрату. К ним относятся явления, которые при материальном или типологическом сходстве с финно-угорскими и при отсутствии убедительных аналогов в других славянских и смежных с русским нефинно-угорских языках, в то же время не могут принадлежать ни одному из существующих финно-угорских языков. Если упомянутые явления будут обнаружены и доказаны, то мы имеем факты финно-угорского субстрата в русском языке. Бесспорно, что в обнаружении и истолковании этих фактов заинтересованы как финно-угроведы, так и слависты.

Недостаточная изученность большинства финно-угорских языков до Октябрьской революции препятствовала исследованию финно-угорского субстрата в русском языке. Большие успехи советского финноугроведения в целом, особенно же в изучении мордовских, марийского, пермских и обско-угорских языков, а также достижения в области русистики, в частности истории и диалектологии русского языка, способствовали заметному оживлению исследования финно-угорского субстрата русского языка. Об этом свидетельствует ряд работ, появившихся за последние 10-15 лет.1 Основу для дальнейшей работы отчасти создают и близкие по теме археологические исследования.2 Однако сделаны лишь первые шаги как в обнаружении несомненных субстратных элементов и реконструкции их исходных финно-угорских форм, так и в разработке необходимых теоретических предпосылок. В связи с этим представляется целесообразным затронуть некоторые вопросы, связанные с данной проблематикой.

1. Языковая неоднородность финно-угорского субстрата в русском языке и значение его исследования для финно-угроведения

Выражение «финно-угорский субстрат русского языка» является в сущности сокращением более точного понятия: финноугорские субстраты диалектов русского языка. Последнее обусловлено принадлежностью финно-угорских субстратных включений русского языка не какому-то одному финно-угорскому языку, а целому ряду языков и диалектов. Эти субстраты относятся к нескольким видам, основные из которых —

1) частичные субстраты и 2) полные субстраты. Первому виду принадлежат явления, связанные с частичным переходом на русский язык представителей определенной этнолингвистической общности, при котором другая её часть сохраняет свой язык (вод-ский, ижорский, вепсский), как правило, хорошо зафиксированный. Ко второму относятся случаи давно исчезнувших языковых образований (языков или диалектов), которыми пользовались этнически определенные общности (меря, мурома), этнически не расчлененные группы (заволочская чудь), этнически не определенное финно-угорское население (например, по-видимому, прибалтийско-финские насельники на территории между землями древних эстов и мери, ср. Мета — фин. musta «чёрный», Тверь (древне -рус. Тьхвѣрь) — фин. Tihvera).

Однако степень полноты второго вида субстратов далеко не одинакова во всех случаях, поэтому разница между ними и частичными субстратами отнюдь не абсолютна, а зависит от степени языкового своеобразия данного полного субстрата. Здесь можно выделить случаи 1) субстратного диалекта; 2) субстратного языка как члена существующей финно-угорской языковой группы; 3) субстратного языка (или языков), образующего особую языковую группу.

* Публикация в ж.: Советское финно-угро-ведение (Таллинн), 1978 (XIV), № 3, с. 204-209.

1 См., например: В.Т.Ванюшечкин, К вопросу о финно-угорских элементах и лексике мещерских говоров. — СФУ IX 1973, стр. 179184; В.И.Лыткин, Еще к вопросу о происхождении русского аканья. — ВЯ 1965, № 4, стр. 44-52; А.К.Матвеев, Субстратная топонимика русского Севера. — ВЯ 1964, № 2, стр. 64-83; его же, Этимологизирование субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем. — ВЯ 1976, № 3, стр. 5873; Б.А.Серебренников, О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике русского Севера. — СФУ III 1967, стр. 199-205; его же, О гидронимических формантах -ньга, -юга, -уга, -юг. — СФУ II 1966, стр. 59-66:, G.Stipa, Zur Frage des mordwi-nischen Substrats im Sudgro^russischen -Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itokonen, Helsinki 1973 (МSFОu 150), стр. 380-389; W.Veenker, Die Frage des fin-nougrischen Substrats in der russischen Sprache, Bloomington — The Hague 1967 (UAS 82).

2 См.: А.П.Смирнов, Очерк древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья, Москва 1952; Е.И.Горюнова, Этническая история Волго-Окского междуречья, Москва 1961.

Последний случай в первую очередь заслуживает отнесения к полным субстратам в связи с наиболее сложной реконструкцией исходного (финно-угорского) состояния. Первый не может быть отнесен безоговорочно к частичным субстратам главным образом в силу большей хронологической глубины. При всей неполноте имеющихся сведений уже теперь можно полагать, что большинство полных субстратов русского языка связано с диалектами или — реже — возможно, с языками двух групп — прибалтийско-финской (заволочская чудь3, языковая территория между древнеэстонскими и мерянскими землями) и мордовской (мурома4, мещера5).

Исключение, видимо, составляет только мерянский язык. Попытки видеть в нем язык, близкий к марийскому6, вряд ли обоснованы.

3 А.К.Матвеев, Субстратная топонимика русского Севера. — ВЯ 1964, № 2, стр. 83.

4 А.И.Попов, Названия народов СССР. Введение в этнонимику, Ленинград 1973, стр. 101-102; Е.И.Горюнова, указ. раб., стр. 155, 159, 161.

5 В.Т.Ванюшечкин, К вопросу о финноугорских элементах в лексике мещерских говоров. — СФУ IX 1973, стр. 179-184.

6 M.Vasmer, Beitrage zur historischen

Volkerkunde Osteuropas III. Merja und

Tscheremissen, Berlin, 1935, S. 507-594.

Более оправданно рассматривать мерянский язык в качестве связующего звена между прибалтийско-финскими и мордовскими7, а также, по-видимому, марийским языками. Наличие в мерянском языке отдельных лексических элементов, общих с угорскими, возможно, говорит о каких-то древних меряно-угорских связях8. Предположению о марийском характере мерянского языка противоречат данные той субстратной русской лексики, которую можно связать с мерянским языком. Здесь наряду со словами, сходными с марийскими (преимущественно с параллелями в других родственных языках), типа Юкша (мар. йукео «лебедь», фин. joutsen, диал. joeksen, манс. josch(woi) то же), Шерна (Шорна) (мар. шерт-не «верба», фин. saarni «ясень»), Ингирь (мар. эгер «речка»), выступают также важные слова, явно связанные с прибалтийско-финскими, рус. (костромск.) лейма «корова» (фин. lehma «корова», эст. lehm, вепс. 1’ehm то же — морд Э лишме «лошадь», мар. ушкал «корова»), рус. (костромск., галич.) ейка «свинья» (фин. sika «свинья», эст., вепс. siga то же — мар. едена «свинья», морд. туво то же). Часть же слов, имея параллели в ряде финно-угорских языков, значительно от них отличается по форме: Яхрен, Ях-рень (мер. *jahr(e) «озеро», jahren(-n) «озера; озёрный» — морд. эрьке «озеро», эрькень «озера; озёрный», фин. jarvi, эст. jarv, саам. jaw’re, мар. ер то же), рус. (костромск.) урма «белка» (фин. orava «белка», эст. orav, вепс. orau, мар., морд., коми ур то же). Всё это подтверждает мнение А.И.Попова: «…меря, несмотря на несомненные общности в словаре с другими финно-уграми, существующими ныне, в то же время значительно отличалась в языковом отношении…».9 Есть основание считать, что мерянский язык среди финно-угорских мог составлять особую языковую группу. Расположение ее в центре древней финно-угорской языковой территории, между прибалтийско-финскими, мордовскими, марийским, возможно, также угорскими и пермскими языками вместе с тем обстоятельством, что это, видимо, единственная финно-угорская языковая группа, представленная только в виде субстрата, делает особенно важной реконструкцию исходной финно-угорской формы её языковых реликтов.

7 Ср. P.Ravila, Polemik. Merja und Tscheremissen. — FUFAnz. XXVI 1938, S. 25-26; А.И.Попов, указ. раб., стр. 101, 106; Б.А.Се-ребренников (Обсуждение докладов и сообщений. Ответы на вопросы). — Происхождение марийского народа. Материалы научной сессии, проведённой Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (23-25 декабря 1965 года), Иошкар-Ола 1967, стр. 288-289.

8 Ср. компонент -бол(-) в топонимах бывших мерянских земель типа Пушбола, Яхробол и под., сопоставляемый с венг. falu «деревня», манс. павыл то же, см. Б.А.Серебренников, Происхождение марийского народа по данным языка. — Происхождение марийского народа, стр. 179.

Возможное частичное восстановление лингвистических фактов исчезнувших финно-угорских языков и диалектов, особенно мерянского языка, могло бы сыграть важную роль в выяснении древнейших взаимоотношений между финно-угорскими языками. В частности, это помогло бы в известной степени восстановить утраченные связующие звенья между прибалтийско-финскими, мордовскими и марийским языками. Более же древние явления, относящиеся к диалектам прибалтийско-финского и мордовского типа и заключенные в их реликтах, могли бы представлять ценность для истории соответствующих языковых групп. В связи с этим финно-угорское языкознание максимально заинтересовано в возможно полном выяснении исходных финноугорских фактов, лежащих в основе субстратных элементов русского языка.

2. Значение исследования финно-угорского субстрата в русском языке для русского и славянского языкознания

Выяснение названной проблемы предполагает знание специфических явлений русского языка, отличающих его от других славянских, которые можно рассматривать как результат воздействия субстратных языков. Работа, проделанная до сих пор, слишком незначительна, чтобы судить об объёме и роли финно-угорского субстратного вклада в русский язык. Даже факты, увязываемые с финно-угорским субстратом, исследованы, как правило, не настолько глубоко, чтобы считаться бесспорными. Следовательно, приводимые ниже примеры10 можно расценивать как предположения. Однако даже объём выдвигаемой в них проблематики свидетельствует до некоторой степени о возможной роли финно-угорского субстрата в формировании особенностей русского языка, а это уже частичный ответ на вопрос о значении его исследования.

Не касаясь особенностей, связываемых с финно-угорским субстратом в русских диалектах, упомянем здесь только явления, свойственные русскому литературному или общенародному языку.

1. В фонетике. Аканье и редукция как возможный результат субстратного влияния со стороны древнемордовских диалектов мокшанского типа, для которых были характерны редуцированные и невозможно положение о вне ударения.11

2. В словоизменении. Особенности склонения существительных мужского рода II склонения: наличие в родительном падеже, наряду с формой на -а, формы на -у(-ю) у существительных преимущественно вещественного значения для обозначения части целого: достать (купить) луку, уксусу, чаю -цена лука, уксуса, чая.12 Как типологическая параллель этого в прибалтийско-финских языках существует наряду с генитивом партитив, выражающий часть или неопределенное количество целого: эст. saama (ostma) sibulat, aadikat, teed «достать (купить) луку, уксусу, чаю» — sibula, aadika, tee (hind) — «(цена) лука, уксуса, чая». Близкое явление известно и мордовским языкам, где в функции партитива выступает связанный с ним по происхождению аблатив: морд Э чайде (аблатив) симемс «выпить чаю» — чаень (генитив) тансть «вкус чая». Характерно, что ни в одном из остальных славянских языков функции форм родительного падежа на -а(-я) и -у(-ю) не распределены таким образом, как в русском.

9 А.И.Попов, указ. раб., стр. 101.

10 При рассмотрении вопросов словоизменения и синтаксиса автор опирается частично на книгу В.Феенкера (W.Veenker, указ. раб., стр. 86, 117-118).

11 См.: В.И.Лыткин, Ещё к вопросу о происхождении русского аканья. — ВЯ 1965, № 4, стр. 44-52; Б.А.Серебренников, Об относительной самостоятельности развития системы языка, Москва 1968, стр. 12-13; G.Stipa, Zum Einflup des Mordwinischen auf das russische Akanje. — CIFU III, стр. 515-521.

12 См.: Грамматика русского языка. Т. I. Фонетика и морфология, Москва 1953, стр. 143-145.

3. В словообразовании. Большая продуктивность сложных слов копулятивного типа, особенно в разговорном и фольклорном языке (менее характерная для других восточнославянских языков черта)13: путь-дорога, руки-ноги, есть-пить, кинуть-бросить, жив-здоров, нежданно-негаданно, такой-сякой, — очень типичных для финноугорских языков, например: фин. isa-aiti «отец-мать», эст. sooma-jooma «есть-пить», саам. aka kaлsa «старуха-старик», морд Э кепе-штапо «босой-голый», мар. таче-эрла «сегодня-завтра», коми З городны-сьывны «крикнуть-спеть», удм. йол-вой «молоко-масло», манс. уй-хул «зверь-рыба», хант. лисёY-кавсoY «(мы) наелись-насытились», венг. ilyen-olyan «такой-сякой».

4. В синтаксисе. Существование особой притяжательной конструкции У меня есть…14, соответствия которой менее характерны для других восточнославянских языков и совершенно отсутствуют в южно-и западнославянских, где, как и в западноевропейских языках, известен лишь оборот типа поль. Mam… «(Я) имею…» (ср. нем. Ich habe…, англ. I have…, фр. J’ai… «то же»). В финно-угорских языках (за исключением обско-угорских) также выступает конструкция с глаголом есть при прямом падеже обладаемого и косвенном обладателя: адессиве (в большинстве прибалтийско-финских), генитиве (в мордовских, марийском и пермских), дативе (в венгерском и ливском) или инессиве-элативе (в саамском языке): фин. Minulla on… «У меня есть…», вепс. Mini (minai) оm…, морд Э Монь ули… то же; венг. Nekem van… «Мне есть…»; саам. Monest’ l’i… «Во мне (из меня) есть…».

13 Из южно- и западнославянских языков она в какой-то мере свойственна только болгарскому, македонскому и словацкому языкам, испытавшим сильное влияние тюркских или финно-угорских языков.

14 Подробнее см.: H.Safarewiczowa, Obocznosc я имею i у мень есть w jezyku rosyjskim dzis i dawniej. Wroclaw -Warszawa — Krakow 1964.

5. Во фразеологии. Ряд семантически близких формул речи в разговорном языке и языке фольклора, как правило, не известных другим славянским языкам: а) рус. жил-был, житьё-бытьё — коми олiс-вылiс «жил-был», эст. elu-оlu «житьё-бытьё»15; б) рус. Стали они жить-поживать — кар. alettih elia elmetella «(Они) начали жить-поживать», венг. Elt egyszer Sldegelt egy oreganya «Жила когда-то поживала одна старуха» (в финноугорских языках, как и в русском, здесь употреблена форма фреквентатива, связанная с малой интенсивностью действия)16; в) рус. Как можется? «Как здоровье?» — фин. Kuinka voit? «Как твоё здоровье?» (букв. «Как (ты) можешь?»); г) рус. Как живёте-мо-жете? — кар. Куй элятто-войтто? «Как поживаете?» (букв. «Как живёте-можете?»).

6. В фольклорной стилистике (или поэтике). Приём смежных синонимичных повторов: рус. Меня чёрт бросил, а водяной кинул с сильными богатырями биться-ра-титься! — фин. Kumman miekka mielusampi, Kumman kalpa kaunihimpi «У которого меч лучше, У которого сабля краше».

7. В лексике. Связанные с кругом основных понятий слова типа рус. ковылять (ср. фин. kavella «ходить, гулять»), ко-леть (о\колеть) (ср. вепс. koлen, эст. диал. koolen «умираю»)17 и т.п. Несомненно, здесь возможны ещё открытия, о чём косвенно свидетельствуют около 1000 слов финноугорского происхождения (не считая венгерских) в «Этимологическом словаре русского языка» М.Фасмера, а также множество финно-угорских топонимов на русской языковой территории.

15 Подробнее см.: О.Б.Ткаченко. Одна общая семантико-фразеологическая изоглосса финно-угорских и русского языков. (К вопросу финно-угорского субстрата в русском языке). — СФУ XII 1976, стр. 245-253.

16 Характерно также, что карельский и венгерский глаголы (elmetella, eldegelni) имеют значение «жить беззаботно, спокойно, в тихом уединении» (см. Karjalan kielen sanakirja I, Helsinki 1968 (LSFU XVI, 1), стр. 105; Magyar ertelmezo keziszotar, Budapest 1975, стр. 271), что близко по смыслу к рус. поживать.

17 См.: М.Фасмер, Этимологический словарь русского языка II, Москва 1967, стр. 274, 290, где финно-угорские сближения считаются неубедительными, хотя предложенные славянские параллели вряд ли надёжнее (сам М.Фасмер первое слово характеризует как тёмное).

Приведена только часть явлений, которые могут восходить к финно-угорскому субстрату.18 Однако уже тот факт, что предполагаемые следы его влияния отмечаются на всех уровнях языковой системы — фонетическом, грамматическом и лексико-фразеологическом, свидетельствует о важности и актуальности исследования финно-угорского субстрата для русского языкознания и славянского языкознания в целом.

3. О методах исследования

Большая или меньшая адаптация финно-угорских субстратных элементов в русском языке славянской языковой системой затрудняет выделение даже материальных включений, а тем более — возможных семантических заимствований (лексико-фразеологических и грамматических). Это предъявляет исследователю высокие и сложные требования, относящиеся, видимо, к субстратным разысканиям вообще:

1. Большое значение имеет семантика, которую необходимо исследовать в тесной связи с грамматической формой рассматриваемых слов и конструкций.

2. При исследовании субстратных синтаксических конструкций представляют интерес устойчивые обороты речи (языковые формулы). Здесь возможна длительная преемственность, не прерываемая даже сменой языка.

3. Чтобы достичь наибольшей точности при определении и хронологии каждого субстратного явления, нужно рассматривать его как в связи с языком, где оно обнаружено, и всеми родственными с ним языками, так и с его субстратом и всеми родственными ему языками. Это предопределяет сопоставление соответствующих данных двух сравнительно-исторических грамматик, в данном случае — славянской и финно-угорской.

4. Чтобы исключить из круга рассматриваемых явлений не связанные с субстратом, следует проверить факты всех языков данного ареала.

5. Достоверность субстратных исследований обеспечивается не только строгостью и точностью лингвистических фактов и выводов, но и возможно широким привлечением вспомогательных внелингвисти-ческих данных.

6. В настоящее время, когда имеется еще слишком мало бесспорных субстратных фактов, ведущая роль в их исследовании должна принадлежать микролингвистичес-кому методу. Последнее особенно справедливо в отношении апеллятивов, выделяемых хуже и в меньшем количестве, чем субстратные топонимы; впрочем, последние тоже нуждаются в микролингвистическом подходе при окончательном уточнении.

Исключительная сложность и многообразие работы при реконструкции праформы реликтных слов и выражений требует особой тщательности и внимания к каждому рассматриваемому явлению, которое во избежание атомарности и неполноты освещения должно изучаться (каждое отдельно) на фоне всех языковых систем и языков, с которыми оно связано. Ввиду этого преобладающий до сих пор в языкознании макро-лингвистический подход, когда в большой работе исследуется несколько лингвистических явлений, здесь представляется малоперспективным. На первый план выдвигаются микролингвистические работы, где всё внимание сосредотачивается на одном лингвистическом факте. Микролингвистический метод19 позволяет рассматривать каждое из языковых явлений не вскользь, не издали, а крупным планом, как бы под микроскопом, во всестороннем освещении. В сочетании с макролингвистическими исследованиями, особенно важными на стадии собирания и первичной обработки материала, он поможет наиболее полно обнаружить и изучить многообразные и сложные лингвистические явления, связанные с финно-угорскими субстратами русского языка.

18 В.Феенкер (W.Veenker, указ. раб.) указывает свыше 22 особенностей русского языка, с разной степенью вероятности связываемых с финно-угорским субстратом.

19 Тяготение к этому методу и в других субстратных исследованиях отмечает

В.Н.Топоров, рассматривающий прусские субстратные лексемы «только как предварительный материал, нуждающийся в более детальном (каждый раз монографическом) исследовании» (В.Н.Топоров, Прусский язык. Словарь. A—D, Москва 1975, стр. 8).

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОСЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ СЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*

На части нынешней славянской этнической территории, как известно, в прошлом, до появления там славян, проживал целый ряд неславянских народов, впоследствии слившихся со славянами и постепенно усвоивших их язык. Сложные этноязыковые процессы, хотя и завершились распространением на данных территориях того или иного из славянских языков, однако не прошли бесследно и для славян. Если неславянское население через промежуточный этап более или менее длительного периода двуязычия постепенно полностью перешло на славянский язык, то и славянское население в процессе сосуществования с неславянским испытало определенное влияние на свой язык, усвоив в той или иной форме часть элементов чужого языка, не говоря уже о том, что и неславянское население в процессе славизацни сохранило в своей славянской речи часть элементов и особенностей прежнего, неславянского языка. Впоследствии эти дославянские субстратные элементы становились общим достоянием местных славянских говоров независимо от происхождения их носителей, в прошлом то ли неславян, то ли славян. Впрочем, процессы этнического смешения в настоящее время не дают возможности провести четкую грань между ними.

В настоящее время нет, пожалуй, ни одного славянского народа, на территории которого нельзя было бы предположить существования какого-либо неславянского народа (народов) и, соответственно, языка. Частично романизованные или эллинизированные палеобалканские народы существовали, по-видимому, на Балканах до прихода сюда славян. На территории западнославянских народов могло размещаться романское население, кельты, частично германцы, на территории Белоруссии — бал-ты, Украины — ираноязычные скифы, даки с их палеобалканским языком, возможно, также индоязычные синды. Не составляла исключения и территория современной России, в том числе Центральной, где многочисленные топонимы явно финно-угорского происхождения свидетельствуют о существовании здесь в прошлом финно-угорского населения, известного в летописных источниках как меря, мурома и мещера.

Из этих финно-угорских народностей едва ли не наибольший интерес исследователей вызывает меря, что объясняется расположением ее в центре формирующегося Русского государства (на территории Владимиро-Суздальской, затем Московской, Руси), ее относительной многочисленностью, длительностью ассимиляции, допускающей возможность сохранения мерянского языка еще в начале XVIII в.1, по-видимому, особым местом мерянского языка среди фин-но-угорских2.

На основании сохранившихся в составе русского (главным образом диалектного) языка элементов языка мерянского можно и следует ставить вопрос о реконструкции последнего в допустимых пределах. Наука заинтересована в подобной реконструкции мерянского языка, — а вместе с тем вообще с соответствующими изменениями любого дославянского субстратного языка, — по целому ряду причин. Прежде всего большое культурно-лингвистическое значение имеет само по себе возможное восстановление исчезнувшего своеобразного финно-угорского языка. В то же время мерянский язык важен, с одной стороны, в качестве утраченного звена в истории финно-угорских языков, а с другой — как язык, проливающий определенный свет на часть особенностей русского языка в его говорах. Помогая объяснению части самобытных черт русского языка на фоне славянских, реконструкция мерянского языка представляет собой определенный интерес не только для русистики, но и для славистики в целом. Поскольку речь идет о восстановлении субстратного языка на основе его сохранившихся элементов, — а этот вопрос выходит далеко за рамки славистики и финно-угри-стики, — проблема реконструкции мерянского языка не безынтересна и с точки зрения общего языкознания.

* Публ. по: О.Б.Ткаченко. Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов // Слов’янське мовознавство (допов^ д^. — Ки!в: Наукова думка, 1983, с. 220-237.

1 Ткаченко О.Б., 1979, с. 236.

2 Попов А.И., с. 101.

Исходя из имеющихся данных, мерянский язык следует отнести к мертвым бес-текстным языкам, то есть языкам, не имеющим письменных памятников (в виде связных текстов или хотя бы разрозненных предложений). Однако степень его бестекстности относительна, неабсолютна. Прежде всего, мерянский язык передал, видимо, русскому (особенно областному) языку часть своих фразеологизмов, а значит, и соответствующих минимальных текстов-предложений в виде калек3. Мерянский язык отражен в них только в своей внутренней форме. Однако в случае реконструкции соответствующих мерянских слов в их фонетических и грамматических формах есть возможность восстановить и внешний облик соответствующих мерянских фразеологизмов, а тем самым — и небольших текстуальных фрагментов мерянского языка. Наряду с подобными переодетыми в «одежду» славянского русского языка мерянски-ми оборотами есть, однако, и фразеологизмы, которые в русских говорах на бывшей мерянской территории восходят непосредственно к мерянскому языку. Как и калькированные мерянские фразеологизмы, они принадлежат, как правило, к так называемым языковым формулам (формулам речи), являющимся в силу своей важности и частотности едва ли не наиболее стойкими из фразеологических оборотов. Реконструкция и интерпретация данных предложений-фразеологизмов, конечно, проще, чем реконструкция исходных мерянских оборотов на основе их калек, однако имеет свои специфические трудности, объясняемые как тем, что упомянутые выражения ввиду их частой употребляемости подвергаются эл-липтизации, так и тем, что в силу их инородности в русской речи они подверглись определенным видоизменениям.

Восстановление любого мерянского фразеологизма, представляющее интерес прежде всего с точки зрения фразеологии и синтаксиса, требует и всестороннего фонетического, грамматического и лексико-семантического анализа, связанного с этимологическим истолкованием и синтезом полученных результатов, при котором одинаково важное значение имеют как сопоставительно-типологический подход с точки зрения фактов русского и славянских языков, так и сравнительно-исторические данные, предоставляемые финно-угорскими языками. Именно поэтому вопрос о реконструкции мерянских фразеологизмов дает возможность с наибольшей полнотой ввести в реконструкцию мерянского языка в целом, а через нее взглянуть конкретно и на общую проблему восстановления дос-лавянских языковых субстратов.

К числу подобных фразеологизмов принадлежит русский (диалектный) приветственный оборот Елусь поелусь4, записанный в бывшем Солигаличском уезде Костромской губернии (ныне Солигаличский р-н Костромской обл.). В «Словаре русских народных говоров» этот приветственный оборот объясняется как «хлеб да соль (приветствие во время обеда)». Выражение записано в первой половине XIX в., поскольку в XVIII в. диалектные слова и выражения почти не записывались, — их собирание началось в XIX в., — кроме того, данное выражение впервые фиксируется в «Опыте областного великорусского словаря», изданного в 1852 г. Здесь предпринята попытка объяснения выражения, ср.: «Елусь (сов. поелусь) повелительное наклонение, употребляется во время обеда, в виде приветственного междометия: хлеб да соль»5. Из толкования вытекает, что и слово елусь, и форму по-елусь составители словаря (а возможно, еще лицо, записавшее выражение) воспринимали как глагол, употребленный в повелительном наклонении, причем элемент по- в форме поелуеь рассматривался ими как приставка до-, служащая для образования совершенного вида, ср.: ешь — поешь, пей — попей, нееи — понееи и т.п. Таким образом, выражение в целом ими рассматривалось если не как полностью русско-славянское, то во всяком случае как оформленное согласно правилам русской грамматики, в частности в видовом отношении. Тем не менее слова и форма выражения именно с точки зрения славянских элементов русского языка труднообъяснимы. Правда, если считать форму производной от глагола *елузить, то можно было бы принять как возможную форму повелительного наклонения елуеь (с отражением фонетического оглушения), ср. такую же фонетическую форму волтуеь (орф. вол-тузь) от диалектного рус. волтузить (укр. вовтузитй) «бить, возить кого-либо (что-либо), схватив его». Глагол *елузить не обнаружен, зато в говорах близких местностей представлены глагольная форма на-елузитьея «наесться до отвалу» (Галич — МКНО) и несколько видоизмененная форма наюлызитьея «то же» (Кинешма — МКНО). Однако оба глагола скорее всего и по форме, и по значению являются производными от формы елуеь. Таким образом, ничего не объясняя, они возвращают к тому же выражению, создавая явный порочный круг. Тем не менее эти данные оказываются не бесполезны, поскольку они косвенно указывают на употребление выражения елуеь (по-елуеь) — по крайней мере в прошлом, до того как в Солигаличском районе (уезде) было записано это выражение — также в бывших Галичском и Кинешемском уездах Костромской губернии (ныне в Галичском рне Костромской и Кинешемском р-не Ивановской областей). Поскольку все три района были в прошлом местом обитания мери, вполне закономерен вопрос, не является ли рассматриваемый оборот мерянским, сохраненным частью русских говоров на русской языковой территории. При этом чрезвычайно важно сразу же подчеркнуть, что все три местности принадлежат именно к бывшей территории распространения мерянско-го и никакого иного финно-угорского языка и ввиду этого расположены в настоящее время на собственно русской языковой территории, вдали от каких-либо финно-угорских народов и их языков.

3 Об одной из них см. подробно в кн.: Ткаченко О.Б. Указ. соч., с. 227-235.

4 Словарь русских народных говоров. -Л., 1972, 8, с. 349.

5 ООВС, 8, с. 54.

Кроме этого, чисто экстралингвисти-ческого, обстоятельства в пользу мерянс-кого происхождения оборота говорят его собственно языковые особенности. Выражение елуеь поелуеь при лингвистическом, этимологическом, анализе обнаруживает возможность его расчленения на слова, с одной стороны, несомненно финно-угорские по происхождению, с другой — присущие в своей своеобразной форме, по-видимому, из финно-угорских только мерянско-му языку. Лексема елуеь здесь отнюдь не одинока, находя на бывшей мерянской языковой территории другие, явно связанные с ней слова, которые, являясь финно-угорскими по происхождению, дают основание причислить их к мерянским ввиду своего своеобразия. Ср., например, такие диалектные (и арготические) слова с той же территории, как неёла «нет» (букв. «не есть»), ср. эст. Та ei o1е opilane6 (букв. «Он не ееть ученик(ом)») ЯОСК (Свеш 93 — Углич), неiола «нет» (ТОЛРС, XX, 166 — Кашин), неёла «неудача» (ООВС, 124 — Нерехт. у-д), ёла «есть» ЯОСК (Свеш 89 — Углич), а также связанные с ними формы того же корня типа ульшага «умерший, покойник» (Свеш 92 — Углич) (по образцу бедняга, трудяга от *ульша «бывший» с формантом -ша, связанным с мар. -шо (колы-шо «умерший»), — ср. р. (Яросл., Костр.) побывшитьея (букв.) «стать бывшим, то есть умереть» ЯОСК), ульшил «умер» ЯОСК (Свеш 92 — Углич), уль-шили «убили» ЯОСК (Свеш 92 — Углич) (два последних глагола образованы также от *ульша «бывший»), р. Ульшима (букв.) «быв-шенье, то есть гибель, смерть».

Все приведенные выше слова представляют собой образования, связанные с финно-угорским глаголом *wоlе- «быть», ср.: фин оНа «быть», эст. о!ета, морд. (эрзя, мокша) улеме, мар. улаш «то же», коми вoлi «был», удм. вал «был», хант. (казым.) вэл’ты

6 Таким образом, рус. диал. (угл.) неёла отражает, видимо, в качестве полукальки форму мерянского отрицательного спряжения [*э] ела/йола (< *эй oла «не есть»); форма ёла «есть» образовалась, очевидно, уже на русской почве от неёла «нет (не есть)». Что касается явно вторичного значения «неудача» (неёла) и «удача» (ёла) (ООВС, 54 — Не-рехт. у-д), то с ним, возможно, как калька частично связано рус. диал. (Костр.) есть «имущество, приданое» (МКНО).

«быть; жить», манс. оЫ «будет», венг. volt «был»7. Своеобразие мерянских форм языка обнаруживается в том, что часть их, связанная с глаголом быть, — как правило, формы, где исходное корневое од- перед гласным, — получила перед начальным о-вторичное й-, те же формы, где в следующем после ол- слоге выпал гласный, в результате последовавшего удлинения заменили первоначальное о- позднейшим у-. Этот процесс вообще характерен для ме-рянского языка, ср. мер. урма «белка» при ф. оrаvа «то же». Вследствие сказанного форму написания елусь следует понимать или как орфографическую передачу действительного фонетического ёлусь (случаи подобной неточности встречаются и при передаче мерянских по происхождению местных названий, ср. орфографические Векса, Челсма в Галичском р-не Костромской обл., произносимые Вёкса, Чёлсма) или как отражение действительного произношения, где согласно особенностям фонетики русского литературного языка безударное -ё- было заменено -е- (для севернорусских говоров -ё- характерно не только в ударной, но и безударной позиции).

Как бы то ни было, исходя из других известных форм глагола быть в мерянском языке, отраженных в лексике постмерянс-ких русских говоров, первоначальной, ме-рянской, следует признать форму ёлусь.

Ввиду того что слово ёлусь, несомненно, является глаголом и в то же время выступает в приветственном обороте, где самым естественным есть доброе пожелание, наиболее логично его рассматривать (в чем можно согласиться с его трактовкой в словаре) как форму повелительного наклонения. Однако поскольку производные от него или связанные с ним глаголы наелузиться, наюлызиться имеют значение «наесться (досыта)», а глагол ёлусь — это одна из форм глагола быть, форму ёлусь нельзя связать со значением «ешь (наедайся)», а следует рассматривать только в качестве одной из форм повелительного наклонения глагола быть.

С формальной и семантической точки зрения логичнее всего видеть в ёлусь форму 3 л. ед.ч. повел. накл., поскольку с семантической точки зрения в пожелании, связанном с едой, трудно представить себе глагольную форму со значением «будь», больше напрашивающуюся при пожелании здоровья (будь здоров!). С формальной точки зрения возможность форманта -сь в качеств показателя 3 л. ед.ч. повел. накл. подтверждают многочисленные параллели из других финно-угорских языков, где выступают параллельные образования с суффиксом -s-, — как полагает Б.А.Серебренни-ков, первоначально суффиксом притяжатель-ности 3 л. ед.ч., — ср.: морд. кундазо «пусть ловит»8, мар. lu5-so «пусть читает»9, саам. bottu-s «пусть приходит», возможно, также коми (med) munas «пусть пойдет» и удм. (med) munoz «то же»10.

Следовательно, значение слова ёлусь (зафиксированное елусь) следует истолковывать как «пусть будет», букв. «пусть есть» или, прибегая к помощи языков, позволяющих передать данную форму в ее синтетическом (однословном) виде, перевести ее с помощью нем. ^s) sei или фр. soit.

Поскольку форма ёлусь и в корневой и в суффиксально-флективной частях обнаруживает себя как чисто финно-угорская, мерянская, возникает повод для сомнения в интерпретации элемента по-. Истолковать его в качестве приставки сомнительно уже потому, что в данном случае речь идет, очевидно, не о кальке или полукальке, а о сохраненном в русской народной фразеологии подлинном мерянс-ком фразеологизме. Заимствование же морфологического форманта, тем более префикса, в мерянский язык маловероятно, поскольку он, как и все финно-угорские языки, по-видимому, не знал префиксации, которая значительно позже стала развиваться в некоторых финно-угорских языках (в частности, венгерском и эстонском). Более убедительно видеть в по- какой-то другой морфологический элемент или даже слово, расположенное между двукратным повтором ёлуеь — ёлуеь и только вторично, — под влиянием сближения с грам-матико-семантическими особенностями русского языка, — воспринятого и истолкованного как близкая по звучанию русская глагольная приставка до-. Наиболее оправданно предполагать в элементе до-союз, расположенный между двумя словами (здесь — глаголами), или постпозитивную энклитическую частицу, связанную с первым из глаголов. В финно-угорских языках, например хантыйском, действительно обнаруживается подтверждающее это предположение и не противоречащее общему возможному смыслу оборота слово. Это союз па «и, тоже, другой», напр.: асем па ацкем «мой отец и моя мать»; Муц школаев вэн па новы «Наша школа большая и светлая»; Л’ошек ики юх ил’пия oл’ыс па вэOмтыс «Россомаха-старик под дерево лег и заснул»11. Таким образом, звуковой комплекс до- необходимо рассматривать как отдельное слово со значением «и». Следует заметить, что в данном случае, как и в хантыйском языке, речь идет, по-видимому, не о звукосочетании по, а о слове с формой па, где замена фонетического па орфографическим по была вызвана отождествлением рассматриваемого слова с префиксом до- и тем, что звук -а- в слове был воспринят как вызванный аканьем.

7 ОФУЯ, 1, с. 417; КЭСКЯ, с. 65, 67, 71; МSzFUE, III, l. 669-671.

8 Серебренников Б.А., М., 1967, с. 167.

9 Другого мнения о происхождении -s-(< *-s-) придерживается И.С.Галкин (Галкин И.С, 1964, ч. 1, с. 140).

10 Ср.: Серебренников Б.А., 1963, с. 292, где он высказывает мнение по поводу возможной, хотя еще и не выясненной, связи данных пермских форм с формой 3 л. ед.ч. повел. накл. приведенных выше финно-угорских языков.

11 Руеекая, 1961, с. 80, 111, 190, 198, 231. Часть 3. Merianica

Таким образом, оборот в своей наиболее точной исходной форме должен иметь вид ёлуеь па ёлуеь и переводиться «пусть будет и будет», букв. «пусть есть и пусть есть». Однако в таком виде он представляет собой явно эллиптизированную форму более полного приветственного выражения-пожелания, сокращение оборота в результате его частого употребления; полностью приветствие-пожелание произносилось только в наиболее важных случаях.

Можно только предполагать, какие слова произносились в подобных случаях. Поскольку это — пожелание, речь в нем должна идти о том, чтобы у того (тех), к кому оно относилось, всегда была пища (еда-питье, хлеб-еоль или подобные синонимы). В начале формулы дважды повторялся глагол, указывая на постоянство обозначаемого им состояния, так что становилось излишним употребление наречия со значением «всегда (постоянно, вечно)». Если учесть эти особенности, то формула пожелания могла иметь (в передаче на русском языке) следующий вид: «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя пища (еда-питье…)».

При всей фрагментарности данных о мерянском языке попытка гипотетической (в том или ином приближении) реконструкции отсутствующей части фразеологизма представляется все же возможной.

С чисто семантической точки зрения следует исходить из того, что в финноугорских языках чрезвычайно распространенным является парное сложное слово с буквальным значением «еда-питье», обозначающее пищу в целом. В ряде языков оно имеет идентичную в этимологическом отношении корневую часть обоих компонентов. В тех финно-угорских языках, где произошла частичная или полная замена компонентов парного слова, принцип семантического построения композита не изменен: имея в целом значение «пища; питание», иногда «пир», оно состоит из двух слов, обозначающих в отдельности «еду-питье». В тех финно-угорских языках, где не сохранились или не обнаруживаются существительные с подобным значением, выступают соответствующие парные слова-глаголы. Это дает основание считать, что и в них парное существительное «еда-питье», даже в случае его отсутствия теперь, должно было употребляться в прошлом, об этом говорит, например, легкость образования в них отглагольных существительных, нередко частично совпадающих с формами инфинитива. Ср. соответствующие данные: коми еёян-юан «пища, продовольствие, довольствие», букв. «еда-питье», еёйны-юны «есть-пить, питаться, столоваться; пьянствовать, кутить; (нео-добр.) излишествовать»; удм. еион-юон «пища, еда, продукты питания», букв. «еда-питье», еиыны-юыны «угощаться (есть-пить)»; манс. тэнут-айнут (конд. тенэхаoр-айнэхаoр) «пища (еда-питье)»; венг. eszem-iszom «обильное угощение, пир», букв. «еда-питье», eszik-iszik «откушает, потчуется», букв. «ест-пьет»; ф. syoda jouda «есть-пить»; карел. syyvah juuvah «едят-пьют»; вод. so.ti jo.ti «ели-пили»; эст. suua juua «есть-пить»12; морд. (эрзя) ярсамо-симема «пир. угощение», букв. «еда-питье», ярсамс-симемс «есть-пить, угощаться, пировать», мар. кочкыш-йуыш «пища и питье, провизия (еда-питье)», кочкаш-йуаш «есть-пить, питаться».

Учитывая сказанное, не представляется слишком смелым предположение, что парное слово с буквальным значением «еда-питье» существовало еще в финно-угорском праязыке и оттуда было унаследовано (первоначально в идентичном виде или с идентичными по происхождению корнями обоих компонентов) всеми финно-угорскими праязыковыми диалектами, развившимися вспоследствии в отдельные финно-угорские языки. Большинство из них сохранило связь с этими праязыковыми финно-угорскими корнями13. Однако часть финно-угорских языков, как, например, марийский и мордовский, претерпела изменения в составе компонентов данного сложного слова, порой весьма значительные.

Данные, имеющиеся в распоряжении науки в настоящее время, не дают возможности с точностью ответить на вопрос, к каким из финно-угорских языков относился мерянский: к тем, которые унаследовали финно-угорское парное слово с неизменными (точнее, незамененными) корнями обоих компонентов, или к тем, где парное слово претерпело значительные изменения. Ввиду того что мерянский язык, по крайней мере в начале своего развития, должен был унаследовать парное слово с исходными праязыковыми компонентами, данный член фразеологизма может быть в настоящее время реконструирован только в виде сочетания обоих корней в их прафинно-угорской реконструированной форме. Сведения о праязыковой форме суффиксальной и флективной частей слов отсутствуют, поэтому они обозначаются соответствующими прочерками. Поскольку для многих мерянских существительных отглагольного происхождения, видимо, характерна суффиксально-флективная конечная часть -м-а (ср. Костро-м-а, Ульш-м-а и т.п.), можно предполагать ту же конечную часть и для рассматриваемого парного существительного мерянского языка. Однако, ввиду того что конкретные компоненты данного слова в точности неизвестны и нет уверенности, что в праязыковой период здесь были те же суффиксы, более обоснованным будет опущение данных формантов. Исходя из реконструкций обоих компонентов слова, оно может быть восстановлено в следующем виде: 1_**^уе(—) — juye(—)]-l, где ** указывают на вынужденную особую условность реконструкции, _[ ]J отделяют реконструированную форму от материально засвидетельствованных мерянских слов, а заключенные в круглые скобки два прочерка соответствуют возможным суффиксальной (в том числе и нулевой) и флективной частям слова. Квадратные скобки и заключенные в них слова указывают на явно временный характер предложенного финно-угорского (мерянского) решения данной лингвистической задачи. Впоследствии при обнаружении новых фактов или при более надежной реконструкции они могут быть полностью сняты и две звездочки (астериска) могут быть заменены одной, указывающей на большую степень приближения к лингвистической истине, а тем самым на большую вероятность предложенного решения.

Столь же (или почти столь же) условно может быть, к сожалению, реконструирован и другой неизвестный член фразеологизма, местоимение «у тебя (у вас)», которое в данном случае берется в первой из возможных форм, именно в форме единственного числа. При поисках конкретной падежной формы следует, по-видимому, искать наиболее вероятный вариант, сообразуясь с данными как финно-угорских языков, окружавших мерянский, так и русского языка, на который в какой-то степени могла влиять и система мерянского языка.

12 Данные примеры из прибалтийско-финских языков (финского, карельского, вод-ского, эстонского) взяты из кн.: Pulkkinen Р. Asyndeettinen rinnastus suomen kielessa.- Helsinki, 1966, s. 209, факты других финно-угорских языков почерпнуты из словарей (Коми-русский словарь, с. 619, 621; Удмуртско-русский словарь., с. 271, 272; Баландин А.П, Вахрушева М.П, 1958, с. 127; Hadrovics L, Galdi L. Magyar-orosz szotar. Budapest, 1974, I, l. 639-640; Эрзянско-русский словарь, с. 267; Марийско-русский словарь, с. 226).

13 Ср.: MSzFUE, I, l. 164-165; II, l. 329-330.

Форма «у тебя» явно связана с понятием принадлежности, в том числе и в такой характерной для русского языка синтаксической конструкции, как у меня (у тебя, у него…) ееть… Характерно, что для всех западно- и южнославянских языков в отличие от русского подобный оборот совершенно не характерен. Вместо него здесь засвидетельствована посессивная конструкция типа я имею… (ср. п. Mam ksiazke «(Я) имею книгу»). Другим восточнославянским языкам (украинскому и белорусскому), хотя и не чужд полностью оборот типа русского у меня ееть, однако он принадлежит к значительно менее употребительным, что особенно относится к западной части украинской и белорусской языковой территории. Вследствие этого, а также в связи с тем, что финно-угорским языкам — у которых, кроме обско-угорских, нет глагола со значением «иметь», а известен только глагол ееть — также чрезвычайно свойственны обороты типа русского у меня ееть, можно предположить, что своей распространенностью эта конструкция в русском языке в значительной степени обязана финно-угорскому, в том числе и ме-рянскому, влиянию.

Правда, в финно-угорских языках, хотя в них всюду выступает глагол ееть, в данной конструкции далеко не одинаковы падежи, обозначающие лицо, которому принадлежит предмет. Так, в прибалтийско-финских языках здесь выступает адессив, который в данном случае переводится на русский язык предложной конструкцией у тебя (у меня…), однако с большей точностью должен был бы переводиться с предлогом на, ср.: ф. Minulla on kirja «У меня есть книга», точнее, «На мне есть книга». В венгерском языке тот же оборот требует дательного падежа владельца: Nekem van konyvem букв. «Мне есть книга (моя)». Только в финно-угорских языках, находившихся в наиболее тесных контактах с русским языком и в то же время территориально наиболее связанных с мерянским, встречаем другой падеж, родительный, с окончанием -н, современным или историческим14, представляющим собой первоначальный локатив, отвечающий на вопрос «где?» и соответствующий конструкции с предлогом у15. Следовательно, употребляемая, например, в мордовском-эрзя языке форма родительного падежа при обозначении принадлежности сохраняет свое прежнее локативное значение и совершенно точно переводится предложной конструкцией с предлогом у, ср.: морд. (эрзя) Монь ули книгам «У меня есть книга (моя)»; Тонь ули книгат «У тебя есть книга (твоя)» и т.п. То же относится и к марийскому языку с его родительным падежом, имеющим формант ~(ы)н, бывший показатель локатива, ср.: мар. Полемын кок окнаже уло «Комната имеет два окна», букв. «У комнаты два окна (ее) есть». Поскольку мерянскому языку, видимо, также был свойствен родительный падеж (< бывший локатив) на -н, ср.: (р.) Яхре-н (от *яхре «озеро») «озера, озерная (< у озера)», Неро-н «название Галичского озера в галичском арго», букв. «болота», род. пад. от «болото», «болотное (у болота)», — озеро отличается заболоченными берегами, — а соседним с мерянским финно-угорским языкам (мордовским и марийскому) бывшие локативные формы на -н с посессивной функцией в высшей степени свойственны, — следует считать, что и в мерянском в качестве показателя принадлежности выступал родительный (бывший локативный) падеж с окончанием -н. Поскольку ни одна форма местоимения «ты» в мерянском языке не известна, форма его родительного падежа (< локатива) ед. числа на -н (-n) может быть реконструирована лишь гипотетично на основе финно-угорской праязыковой формы с добавлением окончания -n, то есть как **tenan16. Две звездочки в данном случае относятся не к прафинно-угорской реконструкции, где выступает одна, а к данной форме как отражению конкретного мерянского слова, так как она отражает ту финно-угорскую праформу, которую еще предстоит конкретизировать, исходя из фонетико-морфологических особенностей мерянского языка. В конечном счете, переводя для единообразия все в латинскую графику, мерянский фразеологизм на данной стадии реконструкции можно представить в следующем виде: *Jolus pa jolus L**(tenan seye(—) — juye(—)]-l «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя еда-питье».

С формальной точки зрения, в данном обороте глагольное образование jolus, видимо, не является наиболее архаичной из известных форм. На то, что могла существовать и более древняя форма *joloZe, сохранившая в несокращенном виде окончание 3 л. ед.ч. повел. накл., сокращение которого вызвало удлинение -о- с переходом в -и- (-у-), указывает существование фиксированных у В.Даля диалектных пермских выражений, явно связанных с рассматриваемым оборотом и сохранивших в нем -о.- в соответствии с костромским -у- (-и-), ср.: рус. (перм.) наелозитьея «накушаться, насытиться». Благодаретвуем, наелозилиеь, — отвечают гости на приглашение: поелозить еще! (Даль, II, 413); перм. елозить «есть, хлебать, кушать (то есть елозить ложкою)». Елозьте, поелозьте, гости мои!17 привет застольникам: елозь (Слов. акад. елуеь)! здорово хлебать! сходится с пожеланием: ѣлось бы, желаю здорово поесть (Даль, I, 518).

14 См., например, для пермских языков: Серебренников Б.А. Историческая морфология пермских языков. — М., 1963, с. 185-186.

15 Бубрих Д.В. Историческая морфология финского языка. — М.; Л., 1955, с. 12-14.

16 Возможна также форма **tinan (ОФУЯ, 1, с. 399).

Вне всякого сомнения, объяснение, предложенное В. Далем, — его сближение с елозить ложкою, ееть (елоеь) — так же, как и упомянутые ниже сближения А.А.Потебни и А.Преображенского — являются ничем иным, как плодом народно-научной этимологии, в связи с чем совершенно прав М.Фасмер, замечающий по этому поводу в своем словаре: «елозить, ёлзать «есть» [приведенные здесь формы неправильны, так как у В.Даля, судя по его примерам, с этим значением связано лишь образование елозить. — О.Т.]. Совершенно ошибочно связывается Потебней (РФВ, I, 76) и Преобр(аженским) (I, 464) с ложка. Ср. «ёлзать II» (М.Фасмер, ЭСРЯ II — М., 1967, с. 17); и далее: «ёлзать II, елозить «хлебать, черпать ложкой, есть». Темное слово. По мнению Потебни (ФЗ, 1876, вып. 2, с. 97), заимствование из тюрк. (без указания источника). Ср. елозить, елоейть» (там же, с. 15)18.

17 ООВС. — Спб., 1852, с. 54.

18 Фаемер М. ЭСРЯ II, с. 15.

Возникает вопрос о происхождении пермского слова и выражения (ср. Елозьте, поелозьте, по-видимому, представляющее собой отражение исходного *Елозь, поелозь

< *Елозе па ёлозе), аналогичного костромскому. Поскольку убедительного объяснения ему на основе славянских элементов русского диалектного языка найдено быть не может, а мерянскими (финно-угорскими) фактами оно объясняется вполне логично, и поскольку пермское выражение почти полностью совпадает с костромским, единственно вероятным объяснением может быть следующее. Пермское выражение представляет собой результат переселения носителей части костромских говоров, которое шло в восточном направлении через Вятскую землю на Урал. Так как переселение происходило в тот момент, когда ме-рянский язык находился на более древней ступени развития, переселенцы унесли с собой на восток более архаичную форму рассматриваемого фразеологизма. Там вследствие русификации этой части населения, — возможно, первоначально носителей мерянского языка — эта форма как бы инкрустировалась в составе русского языка, застыла в своем развитии, что и вызвало в ней сохранение -о- даже в условиях нового закрытого слога (ср. елозь(те), хотя в этих условиях в мерянском -о-, как правило, переходило в -у-.

Другой интересной, видимо, не столько архаичной, сколько диалектной формой, отражающей отчасти аналогичное новообразование, является форма того же слова *юлыеь, представленная в уже приводимом выше ки-нешемском слове наюлызитьея. Что касается начального ю-, то своим образованием оно, видимо, было обязано тому, что часть форм глагола быть в мерянском языке (напр., *ульша «бывший») имела начальное у-; сближение их с формами на й- (типа *ёлуеь, *ёлозе и т.п.) должно было привести к распространению начального й- и на них. Вследствие стремления к еще большему единообразию в части мерянских говоров во всех формах глагола быть распространилось начальное ю-. Что касается перехода -з- в интервокальной позиции (-с(ь) в конечной), то он также не противоречит фонетике мерянского языка, насколько ее можно прослеживать в местном русском языке на словах как русского, так и мерянского происхождения (ср., например, среди первых такие примеры, как, с одной стороны, сабог вместо сапог (яросл.), а с другой — к а дюк а вместо гадюка (там же) и обычное для русского литературного языка оглушение в конечной позиции звонких согласных).

Особый интерес представляет также вопрос об ударении в глагольных формах рассматриваемого фразеологизма. Несмотря на то что во всех известных формах -елусь, елозьте (на)елOзиться, (на)юлызиться

— ударение падает на второй слог от начала корня, есть основание усомниться в его первичности, поскольку, судя по географическим названиям бывшей мерянской территории, в мерянском языке абсолютно преобладало, если не было единственно возможным, инициальное, начальное ударение (ср.: Яхрома, Чухлома, (диал.) Кострома, Неро, Кинешма, Костома и т.д.). По-видимому, и в данном фразеологизме первоначально ударение падало на первый слог слова. Только впоследствии, в связи с ассимиляцией мери, когда сохранившиеся слова и обороты стали видоизменяться под влиянием фонети^-грамматической и семантической систем русского языка, и в данном обороте произошло передвижение ударения. Видимо, это было связано с тем, что таковым, то есть сдвинутым к концу слова, было наиболее естественное ударение в форме 2 л. ед. (и мн.)

ч. повел. накл., в качестве каковой стала восприниматься форма елусь или елозь. В случае формы елозь могла действовать и аналогия со стороны русского глагола елозить. Следовательно, первоначально и в глагольных формах ёлусь (*ёлоз(е), *юлысь), как и во всех других словах оборота, должно было употребляться начальное (инициальное) ударение.

Рассматриваемый оборот, помимо того интереса, который он представляет с сугубо лингвистической точки зрения как отражение мерянской фразеологии и языка в целом, чрезвычайно интересен и как отражение древнего мировоззрения, не чуждого, судя по близким финно-угорским и славянским оборотам, остальным финно-уграм и славянам в наиболее древний период их истории.

Часть 3. Merianica

Если современный языковой этикет, выработавшийся у европейских народов, стал предписывать желать едящим людям приятного аппетита, — обычай, несомненно, связанный с господствующими и преуспевающими слоями общества, которых больше заботил их аппетит, чем проблема добывания еды, -то человеку древнего периода прежде всего важно было иметь вдосталь еды, не испытывать голода. Поэтому самым важным для него было пожелание постоянного достаточного запаса пищи, в связи с чем вполне естественным было обращаться с пожеланием и слышать, как у мерян, приветствие «Пусть будет и будет (т.е. не выводится) у тебя еда-питье!».

Вполне соответствует этому пожеланию, если не по форме, то по содержанию, духу, и эстонское аналогичное пожелание: Jatku leiba! букв. «В достаче (вам) хлеба!», на которое следует ответ: Jatku tarvis «Достача нужна».

Очевидно, подобный характер имеет и русское пожелание Хлеб-соль!, которое, вероятно, возникло в результате сокращения из более полного «Пусть будет (или: Да будет) (у вас всегда) хлеб-соль!».

В связи с этим наелузиться (наело-зиться, наюлызиться) приобрело значение «наесться (вследствие того, что осуществилось пожелание и стол ломился от еды)». Не исключено, что глагольная форма ёлусь (или ее варианты) могла еще в ме-рянском языке повести к образованию глагола *ёлузимс19 «ёлузить (произносить пожелание Ёлусь па ёлусь), то есть желать изобилия еды и питья, большого количества пищи», вследствие чего так естественно образовался соответствующий русский диалектный глагол.

Если при восстановлении оборота *Jolus pa jolus _**(tenan seye(—) -juye(—)]J (<*JoloZe pa joloZe _**[tenan seye(—) — juye(—)]J) недостающую его часть приходится временно приводить к «немерянизированной» гипотетической общефинно-угорской праязыковой форме, то в тех случаях, когда новый материал позволяет конкретизировать подобные общие формулы реконструкции, появляется возможность дать их в большем приближении к конкретно доказуемым фактам мерянского языка. Так, восстановленную в прошлом в наиболее гипотетичном виде формулу сказочного зачина мерянской сказки _**[Eli-woli]J urma «Жила-была белка»20 в связи с тем, что стали точнее известны формы глагольной парадигмы мерянского языка и особенности его фонетики, появилась возможность представить в менее гипотетическом и не обобщенно финно-угорском, а именно мерянском виде, хотя и реконструированном. Так, исходя из того, что в 3 л. ед.ч. наст. вр. глагол быть имеет смягченное конечное -n (-нь) вместо обычно твердого -n других финно-угорских языков (ср. рус. (диал. < мер.) сиень «есть» (< *Si jon «это есть»), ф., эст. ^е(е)) оп «(это) есть» и венг. van «есть»), можно предположить, что это смягчение возникло под влиянием формы глаголов 3 л. ед.ч. прош. вр., где в результате отпадения конечного -i (-и) произошло смягчение предшествующего согласного. Вместо форм, подобных ф. еИ «жил(-а)», оli «был(-а)», в мерянском языке произошла первоначально их замена формами типа е!’ и о1′. Однако в связи с тем, что в новых закрытых слогах е (э) переходило в i (и), а о в и (у.), ср.: *ul’sa «бывший» при jolus «пусть будет (есть)» или (р.) Ильдомка21 «без жизни, безжизненная» при (названии деревни) Элино (бывш. Кологривского уезда Костромской губернии) (от *Эля «живой»), — и в данных формах е перешло в i а о в и, в связи с чем для мерянского языка сказочный оборот следует принять в следующей форме: _*Il’ — ul’J urma «Жила-была белка», где часть, заключенная в скобки и снабженная звездочкой, обозначает фрагмент сказочного зачина, устанавливаемый путем реконструкции, а слово urma, расположенное вне скобок, связано с конкретным диалектным русским словом, восходящим непосредственно к позднемерянской лексеме.

Анализ и проведенная на конкретных примерах реконструкция мерянских фразеологизмов говорят о перспективности дальнейшей работы по реконструкции мерянс-кого языка, и в частности о возможности, по крайней мере частичного, восстановления мерянской фразеологии. Тем самым будут проясняться не только темные места финно-угристики, но и целый ряд неясных слов и выражений русского, в особенности диалектного, языка.

19 Форма инфинитива на -с (по происхождению иллативная) для мерянского языка- как и для мордовских — наиболее правдоподобна в связи с тем, что здесь номинативная форма (с суффиксом -ма и нулевой флексией) употребляется широко в функции отглагольных существительных, в частности в местных названиях.

20 См.: Ткаченко О.Б. Указ. соч., с. 228.

21 От *иль-дома «безжизненный, неживой, нежилой», абессива от *эля «живой» или абессивной формы прилагательного (ср. морд. (эрзя) вал-томо «без слова», мар. илы-дыме «нежилой»). См.: Семенов Т., т. 2, с. 233.

Проведенное конкретно небольшое исследование показывает и ряд специфических особенностей субстратоведческих разысканий, которые должен иметь в виду исследователь субстратных языков и с которыми он не может не считаться. Обнаружение фактов субстратного языка требует тщательного рассмотрения прежде всего апеллятивных диалектных и ономастических фактов с бывшей мерянской территории. Массовый сбор данных вначале вынужден носить несколько суммарный, поверхностный характер. Стержневыми показателями, на основе которых обычно выделяются те или иные слова и обороты для анализа на их субстратность, являются элементы русского языка, которые (по крайней мере с первого взгляда) находятся в известном противоречии либо с системой русского литературного языка и большинства его говоров, либо хотя и являются вполне органичными для современного русского языка, однако противоречат особенностям других славянских (в том числе и восточнославянских) языков.

Отобранные элементы русского языка, которые предстоит проверить как возможные субстратные финно-угорские, мерянс-кие по своему происхождению, должны затем пройти своеобразный отсев путем нескольких процедур. Прежде всего (1) отсеивается то, что с первого взгляда могло казаться неславянским, но с привлечением диалектных, славянских по происхождению, данных русского и других славянских языков оказалось славянским. Те славянские элементы, которые обнаруживают явные следы своего былого заимствования финно-уграми (в частности, в фонетике) и могут быть в русском диалектном языке отражением былых славянских заимствований мерянс-кого языка, остаются как дополняющие данные о мерянском языке в его заимствованной, в данном случае славяно-русской, лексике. Следующим этапом (2) является стадия отбрасывания фактов, хотя и не славянских, но и не финно-угорских языков. Особый случай образуют те языковые явления, которые в ряде своих особенностей обнаруживают черты прохождения через среду финно-угорского языка то ли в своей фонетике, то ли в грамматической, то ли в семантической специфике. Поскольку эти слова могли быть в свое время заимствованы мерянским языком и попасть в русский через него, они также заслуживают внимания для полноты представления о мерянском языке не только в его исконных финно-угорских, но и субстратных и заимствованных элементах. Следующим этапом (3) является отсев тех элементов, которые хотя и являются финно-угорскими, однако не могут быть отнесены к мерянскому языку, явно относясь к другим финно-угорским языкам. Здесь следует оставить то, что может представлять собой по каким-либо признакам заимствования из других финно-угорских языков в мерянском.

Та часть лексики, которая останется после всех проведенных процедур и, по всей видимости, должна представлять собою элементы мерянского языка, подвергается окончательному (4) анализу «на ме-рянскость», задачей которого является не столько подбор отрицательных аргументов, сколько тщательная проверка тех доказательств, которые можно привести в пользу мерянского происхождения рассматриваемых элементов, с одновременным привлечением возможных контраргументов. Собранный таким образом материал также подвергается рассмотрению и доказательству в определенной очередности. В первую очередь, естественно, в фонд наиболее проверенных мерянских фактов попадают те из них, которые обнаруживают даже при первом рассмотрении максимум дифференциальных мерянских черт. Потом следуют факты, которые хотя и имеют ряд особенностей, говорящих в пользу их «мерянскости», однако несколько затемненных, недостаточно однозначных (возможно, в силу слишком сильной трансформации под славянским влиянием). Для них подыскиваются новые аргументы и слой за слоем снимаются возможные постмерянские наслоения.

Одной из наиболее важных особенностей работы над мерянским материалом является то, что в ходе исследования он рассматривается в максимально возможном системном плане. Если критерием выделения мерянского материала из русского является асистемность, то заданием наиболее точной его интерпретации как ме-рянского является построение возможно полной, хотя бы частичной, системы, какого-то ее подразделения, куда бы тот или иной элемент мог войти, найти там свое место. Так, звукотип, фонема должны быть сопоставлены с системой или хотя бы группой ближайших фонем, падеж или глагольная форма мыслится как часть определенной парадигмы, фрагмент фразеологизма — как часть фразеологизма в целом и т.д. Даже фрагменты реконструкции должны мыслиться как часть чего-то целого. При восстановлении языка следует находить место его фрагментов в воссоздаваемых с их помощью своеобразных таблицах элементов исследуемого языка. Эти таблицы по возможности должны заполняться наряду с фактическим материалом более или менее гипотетическими реконструкциями отсутствующих, но доказуемых элементов. Некоторые клеточки таблиц (фонетических и парадигматических) могут оставаться пустыми. Однако важно, чтобы с самого начала работы и на всем ее протяжении исследователь мог руководствоваться в своей работе, беспрерывно их корректируя, хотя бы наиболее общими, еще недостаточно четкими контурами системы языка в целом, дающими ему и наиболее осмысленную перспективу дальнейшего продвижения по пути исследования дославянских субстратов.

Таковы те основные предпосылки работы в области дославянских субстратов, которые можно считать условием их максимальной эффективности, важной для разработки этой пограничной и наименее исследованной области славянского языкознания.

В заключение следует коснуться вопроса о перспективах исследования мерян-ского языка. Наряду с использованием того источника, который является пока единственным — всех видов местного русского языка и ономастики постмерянских областей Центральной России со следами мерянского языка, — должны быть начаты также поиски другого источника — возможных памятников ме-рянского языка. Обнаружение хотя бы небольших связных мерянских текстов могло бы дать значительно более полное представление о его лексике и грамматике, чем то, которое можно будет получить лишь на основе его рассеянных остатков.

Однако важно было бы уже теперь знать, могли ли вообще возникнуть памятники на мерянском языке. На данный вопрос есть основания ответить положительно. Прежде всего, это вытекает как из общих установок православных миссионеров, так и из связанного с этим развития письменности и грамотности в доордынс-кой Руси. Как известно, в отличие от католической церкви, относившейся сдержанно, если не отрицательно, к переводу Священного писания на национальные языки с латинского и греческого и допускавшей его только как вспомогательное средство, православная церковь прибегала к подобным переводам довольно часто. Следствием этого было, в частности, появление старославянских переводов, связанных с деятельностью Кирилла и Мефодия.

Эта традиция продолжалась и у восточных славян, в частности, по отношению к финно-угорским языкам: создание древнепермской письменности и перевод богослужебной литературы на древнепермский язык (XIV в.), попытки перевода религиозной литературы на карельский и марийский языки (XVI в.). С другой стороны, в связи с распространением письменности на национальном (или близком к нему) языке, большое распространение на Руси получила грамотность, дававшая возможность ранней фиксации не только славянских, а и финноугорских текстов, о чем свидетельствует древнейший памятник карельского языка (заговор от грозы XIII в.), найденный среди новгородских берестяных грамот.