На 623 странице обрывается том VI «Костромской Земли». Том I выглядел как тетрадочка. Размер, периодичность издания «Альманаха», хотя и заявлены как свободные, но отражают, всё же, условия выхода в свет этих книг. Условия эти назовём странными: чем нужнее читателю книга, тем большее сопротивленье оказывают ей те, кто по службе своей или «заботной осанке» (Пушкин), переводимой как имидж или камуфляж, должен бы помогать книге явиться на люди.

Шестой выпуск является нам с 2007 года, седьмой является уже семь лет, уже восьмой год. Что ж, слониха вынашивает своё дитя 18 месяцев.

В работе Николая Зонтикова «В глубине эпох: растительный и животный мир Костромского края миллионы и тысячи лет назад»[1] силою воображенья учёного воссозданы некоторые виды исконных обитателей и хозяев Земли. Кто знает, сколько требовалось времени самке БЕНТОЗУХИЯ ВЕТЛУГАЗАВРА выхаживать в недре своём маленького бентозухия, чтобы родить его в конце обречённого на упадок и исчезновение ТРИАСОВОГО ПЕРИОДА.

В пермо-триасовых глинистых конгломератах… найдены остатки двоякодышащей пресноводной рыбы — ЦЕРАТОДУСА. Дышал он и жабрами и лёгкими. Кстати, отметился своим существованием на берегах Унжи, текущей у меня под окном. Задолго до того, как я об этой находке М.А. Вейденбаума прочёл у Зонтикова, я тоже в жизни своей пережил собственный триасов период — бездыханное время, слишком знакомое моему поколению. Оно скоро вымрет, но выработанный им способ дыханья ещё понадобится в послепутинской России. Когда культура замко́в, заборов, запретов, решёток и глазков загонит под землю идущего ПО земле, превращённой в запретку, он вспомнит:

Но быть и значить не могли

такие знаки.

Вперёд! Не по лицу земли —

так по изнанке!

Там ветерок небытия

дрожит и веет.

Там кожа на лице моя

ороговеет.

На той, на ЛЕВОЙ стороне,

на чёрной воле

понадобятся жабры мне

иль что-то вроде.

Палеонтология, суженная костромским ареалом, располагает к ритмам. «Мы кратко познакомились с естественной историей нашего края за последние четыреста миллионов лет». «<…> Современный человек появился в Костромском крае вскоре после Валдайского оледенения, примерно 9—10 тысяч лет назад». Некая оторопь возникает от мысли, что успел «современный человек» сделать здесь, на родных просторах, за последние, скажем, 100 лет. На просторах Вечности эти четыреста миллионов лет неуловимы как мгновенье; что же сказать о новейшей истории? Исчезающе краткая в предложенном нашим Историком масштабе времени, оставляет она некое оптимистическое чувство, родившее пословицу: перемелется — мука будет. Это — своеобразная оборона, защита учёного от современности, иногда убийственной. Общим местом стало, и давно, что лирика противопоказана не только физикам, но и гуманитариям, сделавшим свою профессию наукой. Так от журналиста принимают информацию, лишённую оценок политического или нравственного характера. Будто великий Историк Н. М. Карамзин не был и великим Моралистом. Будто зазорно Учительство, не говоря уж об ученичестве.

Всё не так.

Когда Зонтиков выходит НА ПРЯМУЮ РЕЧЬ публициста, сказывается его право на трибуну, скорее, на амвон — достоинство редкое посреди изолгавшейся современности. И тут позволю себе обобщение: автор этот не одинок, ему есть на кого оглянуться едва ли не в каждом выпуске Альманаха. Зонтиков вторгается в ревнивую среду специалистов, посвятивших себя До-истории. Это — от избытка сил, которым обладает он как исследователь, и выглядит его экскурс в прошлое как увлеченье. Мне казалось, что Н.А. часто пишет С УЛЫБКОЙ фантаста или сатирика. Ну, в самом деле: «Млекопитающие палеогена были достаточно медлительны и неповоротливы, со странными выростами на черепе и, как правило, с относительно небольшим объёмом мозга». Тут и достанется «дилетанту» от специалистов: что это за «странные выросты»? Всё должно быть функционально. Не о том пишет… «Хищники того времени один из самых крупных — ЭНДРУСАРХУС, зверь весом до одной тонны, его голова напоминала волчью, телосложение медведя, а на концах лап находились копыта».

С материалом Зонтикова соседствует небольшая работа Ирины Тлиф о селе Матвееве. Рождественско-Богородицкий и Воскресенский храмы сохранились на фото качала XX в. Тем, кто был в этом селе и видел то, что осталось от храмов, легко представить нашествие ЭНДРУСАРХУСОВ на красоту земли нашей. Какая-то эстетическая ненависть… Ирочка Тлиф исследует родословье историка Евгения Евсигнеевича Голубинского (1834—1912). С удовольствием замечу, что фамилия малолетнему Евгению дана была отцом Евсигнеем Песковым — так бывало — с мыслью об её эстетической привлекательности — о той вестнице, голубке Ковчега, о голубиной чистоте… А ещё замечу, что эндрусархусы как-то изобрели машину для зачистки города от голубей — ГОЛУБИНЫЙ ВСАС. Столпятся птицы вокруг кучки зерна — и накрывает их некая тарелка — за полминуты обратного вихря, так сказать, на асфальте остаётся чистое место.

О фашизме в области научной мысли я что-то нигде не слыхал, но иначе не могу назвать идею, скажем, арборицидов — уничтожение лиственных пород в лесу — на радость и процветание хвойным. Это практиковалось, лиственные болели и умирать не хотели, а хвойные радости не оказывали. На людских множествах такие эксперименты бывали более успешными.

Ирина Тлиф на свет Божий вытаскивает чудом уцелевшие Ведомости о клирах Рождества-Богородицкой церкви Матвеева и Николаевской церкви села Шири Кологривского уезда. Можно сравнить эти анкеты с… отсутствием таковых при последней Переписи населения РФ. Паспортные данные анкетой не назовёшь. Завидное внимание к личности NN оказывают эти Ведомости. «Кто имянно, где и чему обучался, когда и кем в какой чин произведен и к какому месту, какие проходил и проходит особенныя должности, когда, чем был награжден, кого имеет в семействе». Или: «Кто какого поведения, и дети обучающиеся в училище как вели себя во время отпусков в доме». Дьячок Василий Абрамов Ризположенский поведения был ПОРЯДОЧНАГО, священник Евсигней Песков, только что нами помянутый, поведения был ОЧЕНЬ КРОТКАГО. О священнике Николаевской церкви с. Шири замечено: умер на службе в 1880 году. Николо-Ширь — красивейшее место километрах в 10 от Парфеньева, храм ещё цел, но запущен и затенён буйно разросшимися деревьями погоста. Так умер, стало быть, на службе? Где бы побыть ему дома или полежать в больнице — нет, потащился в церковь, а церковь высоко на горе, а служба долгая… Успел ли дослужить?

Село Матвеево тоже стоит на горе, более широкой и плоской, чем Ширь. Поднявшись по тракту, упираешься в шеренгу крупнопанельных двухэтажек. Две первые не достроены и не доразворованы, в третьей живут. Жила, в частности, известная не только по костромским краям, живущая ныне в Костроме Ольга Колова. За ней — стихи и песни, книга об истории родного села.

БОЛЬШЕ ЛИ НАШЛИ, ЧЕМ ПОТЕРЯЛИ?

Строка Оленьки Коловой повисает над Матеевом. В эту некрасоту, в эту недо-, недо-, недо-человеческое местообитание жителей, не успевших разъехаться по стране недостроенного социализма и недоосмысленной новой формации, — в это село входить не хочется. Отогнать мрачное впечатление удаётся лишь при виде деревянной церкви во имя Мучеников Российских, возникшей покаянными трудами бывшего партийца Александра Кольцова. Но покаяние и бескорыстие пока не в чести, а ненависть этих, как их, ЭНДРУСАРХУСОВ к таким людям, как Кольцов, — ненависть эта велика. Они пришли ВЗЯТЬ, и враги их те, кто пришёл ОТДАТЬ. Хорошо, если в одном человеке происходит эта покаянная работа:

Днём с полюбовницей тешился,

Ночью набеги творил.

ВДРУГ у разбойника лютого

Совесть Господь пробудил…

И разбойник Кудеяр укрывается в Соловках под чужим именем. «Достали» его «товарищи» или нет, легенда умалчивает. В нынешней реальности миллионер миллионера за добрые дела непременно достанет, «крючки» наработают тысячи страниц уголовного дела. Ещё молод, ещё свеж закон о клевете на государственный строй, когда под него, под закон этот, стало возможно засунуть исторический факт, противоречащий нарождающейся идеологии. Не знаю, как её назвать — режимная? полицейская? Закон войдёт в силу, обрастёт толкованиями. Но и такие произведения, как «Прокляты и убиты» Астафьева станут классикой. И тогда покойного Виктора Петровича придётся судить за клевету на здоровый режим военных действий, а как судить? Спускать в подвал неликвидов отдельные тома, как это бывало, например, с Гоголем, с Мережковским? Придётся арестовывать рукописи — по закону о профилактике, который должен появиться. При Сталине его не было, было много грубой, дилетантской работы. Было угроблено нелегитимно много народа — подработать, подработать надо юридическую рутину!

К чему я это? А к тому, что шестеро томов нашего Альманаха, если их потрясти — вытрясешь столько клеветы и вообще нацпредательства, что судов не избежать. То есть речь о глубокой правде, о смелости авторов и, наконец, востребованности замечательного Издания.

Слёзы в том, что Издание не востребовано.

Встречал я эти томики в кабинетах, культначальства, спрашивал: читали? Вопрос вызывал недоуменье: зачем, дескать? Не раскрыты, не разогнуты, присутствуют они в районных библиотеках — на почётных полочках. Старое слово тут в самый раз: разогнуть крепко проклеенные выпуски невозможно, не переломив книгу.

— Разогни книгу Ветхаго Завета!..

В городе Кологриве Книжного магазина нет. Посреди развала детских игрушек мелькнула как-то «Анна Каренина» — я её немедленно изъял. На полочке-витрине красовался альбом о здоровом сексе, но денег не было, и печка в магазине не топилась: купить и сунуть в топку замечательное издание, на обложке которого женская рука залезала в мужские плавки.

Это было «в порядке вещей» — что-то новое показалось мне в другом — в ДЕТСКИХ НАРУЧНИКАХ, которые годились и для взрослого употребления. Как-то пришлось мне поработать в плотницкой бригаде. Бригадир учил меня маскировать недоделки, чтобы честно вернуться к ним и получить за ремонт. Витя был правильный мужик и родным языком владел творчески. Витя пишет письмецо:

хорошо живём, НАГЛЕЕМ.

Не сотрём и не заклеим

эпохальное словцо.

Им и воспользуюсь, оставаясь вне современности. 20 лет назад, умирая, написал Игорь Дедков, обращаясь к наглеющей после 93 года власти: не хочу доживать до вашего торжества и, слава богу, не доживу. Зачем я дожил до Украинской войны, снова помрачившей наш легковерный народ?

Завтра детям будут продавать позорные клетки, богатый папа установит на дачном своём участке за глухим двойным забором эту игрушку. Прямо по Блоку:

Вот моя клетка, стальная, тяжёлая,

Вся золотая в вечернем огне…

Воспоминания священника Василия Румянцева и мирянина Бориса Воздвиженского, тоже из рода священнослужителей, следуют одно за другим и друг друга дополняют.

«<…> На новом меcте я повёл такой же образ жизни, как и прежде: кроме священнических обязанностей, сам пахал плугом землю, боронил железной и пружинной бороной. Под посев озимовой ржи я всегда старался подпаривать землю осенью, хорошо удобрить землю навозом, заделать его плугом, и перед посевом, который начинался с 25—28 Июля ст. ст., ещё раз вспахать землю плугом, чтобы земля была рыхлая, без травы и корней сорных трав, чтобы бродила, а не резала. Этого местными крестьянами не делалось . Но когда они увидели, что моё полё родит вдвое или даже втрое больше, чем [их] поля, — стали подражать мне».

Многодетная семья, работа на износ, церковная служба, гибель кормильца-сына осенью 41 года, до того влачившего как проклятье кличку лишенца, смерть 9-летней дочери… О. Василию хватило присутствия духа описать болезнь и смерть Аннушки… Сказалась школа людского горя, своего и чужого. А я тут сломался и, как не выношу крови, не вынес самых простых слов прощанья… Спешную, долговую работу пришлось на два дня оставить — худо было. Разве что не орал, как распутинский мужик: не-мо-гу-у-у!..[2]

Кроткий, работящий, богобоязненный мужик в рясе, учитель и врач первой помощи, утешитель… Не на пустом месте в народе такие родятся.

Церквушку счистили бульдозером,

Как родинку с лица земли —

и вместе с нею российское духовенство, сельских батюшек. Пришлось Василию Вавиловичу податься в обновленцы, побыть «красным попом». Ничего он нам не объясняет, никак не оправдывается, но и греха обновленцев на душу не берёт. Продолжает служить, воистину служить народу…

— «ПОЖАЛЕЙ, БОЖЕ, ЛЮДЕЙ РУССКИХ и помоги им направить жизнь и дела! Благослови наступивший новый, — 1943 год!»

В марте 43-го батюшка пишет: «Всюду и везде видишь и слышишь одно горе, печаль и слёзы, и всё это в каждом доме с каждым днём увеличивается, потому что количество убитых на войне и погибших от голода и болезней растёт до чрезмерного количества. Делается даже чрезвычайно страшно от этого. Почти в каждом доме потоками льются слёзы. <…> Если бы можно было собрать все эти слёзы вместе, то получилось бы их целое морё <…>»

Если бы в наш пост-просвещённый век кого-то увлекла неразрешимая, кажется, задача — вот это «морё» все-таки исследовать в его составе, отделить правую смерть за родину от смерти по глупому или пьяному приказу штаба… Война всё спишет? Пока шла она — да, всё списывала, оставались только слёзы, только могилы, часто и тех не оставалось. Истинной цены нашей победы мы не знаем. Вот о ней-то, о настоящей цене, и пишет Парфеньевский батюшка.

И тут не обойти фигуру нашего земляка, уроженца кологривской деревни Вонюх Дмитрия Григорьевича Павлова, Генерала армии, командующего Западным фронтом в июне 41-го года. Павлов поплатился за то, что знал цену человеческой жизни, спас, отступая, тысячи вверенных ему жизней — нарушая приказ Главнокомандующего стоять насмерть. Маршал Жуков сегодня на коне. Генерал Павлов где-то у нас под ногами на одном из Лубянских полигонов смерти. Как помнится, первым обозвал войну ПОДЛОЙ Булат Окуджава. Он не дожил до того, как сокрытие подлости превратилось в похвальбу и щегольство. То есть 93-й год ещё пережил и 94-й — чеченский, но, кажется, надорвался. Ещё на три года его хватило…

Году в 80-м, прогуливаясь по женевскому парку, он остановился перед бронзовым генералом Анри Дюфуром и отрифмовал, извините, бронзовую надпись:

Или клинки в поединках ослабли

Или душой генерал занемог?

Крови солдатской не пролил ни капли —

Скольких кормильцев от смерти сберёг!

Современник Суворова, один из основателей Всемирного Красного креста, Дюфур вторгся в современное (подлое) понимание войны — области, где все средства хороши для победы, и чем подлее… Но это вторженье заметил наш Поэт — один, к неудовольствию генералитета, жирующего на «малых» конфликтах, домашних и внешних. Тем самым Булат воскресил Павлова:

Как ты, дитя кровожадного века,

Бросив перчатку железной войне,

Ангелом пекся за жизнь человека,

Если и нынче она не в цене?

Это не про швейцарского генерала: «бросил перчатку железной войне». Генерал всего лишь замирял враждующие кантоны, объясняя бессмысленность вражды. Тут дело серьёзнее, тут оглядка на Суворова: «побеждать противника… человеколюбием». Тут Павлов, переломивший волю Сталина — вместо контрнаступления, позволявшего Гудериану обогнуть и замкнуть кольцо вокруг армии Павлова, — выведший войска мимо оставленного Минска. Страшного КОТЛА под Минском не случилось. А на него железно рассчитывал Гитлер. Теперь, уважая условность, не признаваемую исторической наукой как дурной тон, можно протянуть обе руки батюшке Василию Вавиловичу: христовный ты наш, утешься хоть тем, что ВТОРОГО МОРЯ СЛЁЗ не случилось, что многие павловцы сумели вернуться. Он, крестьянский сын, спас их и потомство их, приняв на себя гнев Кесаря.

«Гамбит Павлова» признан и оценён — во славу гамбита Кутузова, сдавшего Москву. Правда, скольким обязан Павлову маршал Жуков, никто, кажется, не интересовался. Гораздо интереснее было бы обратиться к военному гению Суворова, различавшему каждое лицо во фрунт стоящего перед ним полка. Интересно знать, если армия побеждает, — КАКАЯ это армия. Ведь побеждали и наёмники (к этому качеству мы скатываемся). Побеждали штрафные роты — сугубо подлый вид военных действий: спереди кладёт штрафников враг, сзади «свои». Окуджава заканчивает стихи:

Может быть, в беге столетий усталых

Тоже захочется праведней жить?

Может, и мы о своих генералах,

О Генерал, будем так же судить?

Заканчиваются стихи под мефистофельский хохоток. Игорь Дедков замечает: доведут «свои генералы» бизнес малых войн до Большой и последней, сами спрячутся в бункера, а когда станут вылезать наружу, тут бы я хотел, признается Игорь, залечь с пулемётом возле выхода и косил бы, и косил бы их, пока бы всех не выкосил.

О генерале Павлове слово нелишнее. Таких людей, во-первых, очень мало, ещё меньше их на слуху народа-победителя. И всё меньше интереса к бескорыстию подвига, к жертвам войны. Одна из лучших журналисток Костромы, умеющая придать бытовухе осмысленные социальные черты, заступница пострадавших от чистогана новорусской жизни, даже не слыхала этого имени — Дмитрий Павлов. А фигура универсальная. Весьма удобная для клеветы (какой всплеск голгофский произвёл отход Генерала вместо броска навстречу танкам Гудериана!) и для канонизации как спасителя несметного воинства своего. В этом жизненность Православия — отнюдь не в том, что прошлый Патриарх кропил святой водой стволы и гусеницы танков, благословляя их праведную мощь. Мефистофельский хохоток сопровождал широкие движения Алексия и неуверенные крестные знамения военного министра Грачёва. — Хе-хе…

Лев Николаевич, только лишь называя, воспроизводит «кряхтенье стыда» Я стал покряхтывать, читая публикацию Т.М. Карповой о памятнике Ивану Сусанину. Предрешённый бюллетень костромской инициативы, попавшей в руки Николая Томского, семижды лауреата Сталинских и Ленинских премий. С учеником Томского художественная общественность Костромы сладить не могла: опрокинутый стакан Н.А. Лавинского с громоздким Сусаниным наверху завершает скверик перед Молочной горой. Лица не видно, вместо него — нечто общее и победоносное: ученик Томского «взял» массой и высотой, избежав непосильного, видимо, для него труда — в чертах лица передать трагедию человека. Трагедия в принципе исключалась в методе соцреализма, оставаясь в жизни. То есть в искусстве она допускалась, но только лишь как героическая, как преодолённая или вообще оптимистическая. Моритури тэ салутант! Аве, Цезар![3] Жёлтый Сусанин остаётся чужеродным в городском пейзаже. Зданий из такого туфа здесь нет. Такой материал предназначен для изделий совсем другого характера, для оформления, например, местной ВДНХ — павильоны свиноводства, сыро-масло-делия. Но достижения в области сельского хозяйства сменили другие достижения. По Берендеевке раскинут БОРДЕЛЬЕРО, о каком, наверно, мечтал герой «Калины красной»… Своего Сусанина предлагал костромской скульптор Алексей Щепёлкин в узнаваемой бронзе (гипсовая модель), но этот проект областной властью не рассматривался. Жаль, что на страницах Альманаха его нет. И вообще, жив ли он, подаренный Костромскому отделению Фонда культуры, которого теперь нет, и переданный музею Ипатьевского монастыря, которого, музея, тоже благополучно не существует…

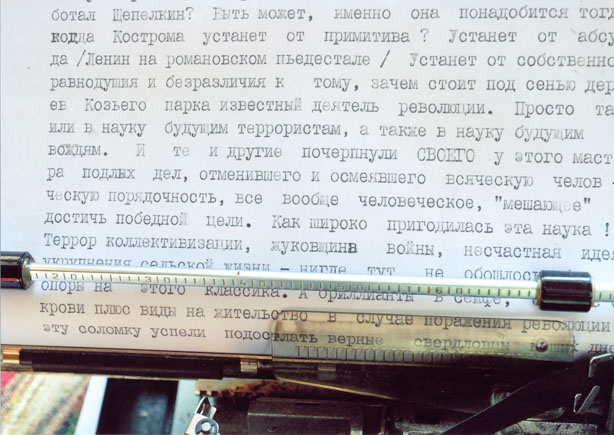

— Хе-хе-хе-хе! А ведь и Щепёлкин и Лавинский — оба учились у Томского, но, видно, последний «прямо», а первый — наоборот и вопреки. Учитель хвалит ученика: «Замечательна голова в памятнике Сусанину, наполненная высокими благородными чувствами простого человека-патриота». Голова в памятнике? наполненная? простого человека-патриота? Оставим Томскому его заслуги простого патриота — но где голова, над которой работал Щепёлкин? Быть может, именно она понадобится тогда, когда Кострома устанет от примитива? Устанет от абсурда (Ленин на романовском пьедестале). Устанет от собственного равнодушия и безразличия к тому, зачем стоит под сенью деревьев Козьего парка известный деятель революции. Просто так — или в науку будущим террористам, а также в науку будущим вождям. И те и другие почерпнули СВОЕГО у этого мастера подлых дел, отменившего и осмеявшего всяческую человеческую порядочность, всё вообще человеческое, «мешающее» достичь победной цели. Как широко пригодилась эта наука!

Террор коллективизации, жуковщина войны, несчастная идея укрупнения сельской жизни — нигде тут не обошлось без опоры на этого классика. А бриллианты в сейфе, отмытые от крови, плюс виды на жительство в случае поражения революции — эту соломку успели подостлать верные свердловцы наших дней.

[9 июля 2014 г.]

|

|

————————————————————

Заголовок дан при публикации. В.Н. Леонович не успел завершить предполагаемую рецензию на 6-й выпуск альманаха — в машинке (он до последнего дня печатал свои работы и стихи на механической машинке) оставался 11-й лист текста.

[1] Автор ошибается: статья написана сыном историка Николая Александровича Зонтикова, учёным-естественником Дмитрием Николаевичем Зонтиковым.

[2] В.Н. Леонович называет «долговой работой» написание этой рецензии. «Худо было» (отчего «пришлось на два дня оставить» работу над рецензией) от чтения воспоминаний о. Василия Румянцева. В своём последнем письме от 3 июля он писал: «Два дня был оглушён простым описанием одной страшной беды. Десятого числа июля ставлю точку, отправляю Вам уже независимо, пригодится материал или нет» (архив А.В. Соловьёвой).

[3] Ave, caesar, morituri te salutant! (лат.) — Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют!

Публикация А.В. Соловьёвой

Фотографии Н. Каменевой (1, 2) и А. Сыромятникова